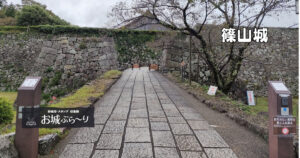

57.篠山城

日本100名城基本情報

| 住所 | 〒669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町2-3 |

|---|---|

| 電話 | 079-552-4500(篠山城大書院) |

| 築城年 | 1609年(慶長14年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00(受付終了16:30) |

|---|---|

| 入場料 | 大人400円、高校・大学生200円、小・中学生100円 |

| 休館日 | 月曜日(祝祭日は開館、翌日休館)、12月25日~1月1日 |

1. 篠山城の歴史概要

篠山城は1609年(慶長14年)に徳川家康の命により築城された平山城で、日本100名城の一つです。豊臣氏の居城大坂城を包囲し、豊臣家ゆかりの西国諸大名を抑える目的で、京都から山陰・山陽への街道が通る交通の要衝である篠山盆地に築かれました。現在は国の史跡に指定されています。

2. 天下普請による築城

篠山城は15ヶ国20諸侯の大名が動員された天下普請により築城されました。縄張奉行には築城の名手と謳われる藤堂高虎、普請総奉行には池田輝政が任命され、約8万人を動員してわずか半年という短期間で完成させました。その規模と建設スピードは徳川家康の篠山城に対する重要視を物語っています。

3. 天守が築かれなかった理由

篠山城では天守台は築かれましたが、徳川家康の命により天守の建設は中止されました。これは「城郭が強固過ぎる」という理由によるもので、高さ約17m、平面規模は東西約18m、南北約20mの立派な天守台が現在も残っています。天守のない城として大書院が政治の中心となりました。

4. 復元された篠山城大書院

篠山城大書院は築城とほぼ同時に建てられ、約260年間藩の公式行事などに使用されました。明治維新後も唯一残存していましたが、昭和19年(1944年)の火災により焼失しました。その後、市民の寄付により平成12年(2000年)に復元され、現在は篠山城の歴史を伝える資料館として活用されています。

5. 藤堂高虎の縄張りと高石垣

篠山城の縄張りは築城の名手藤堂高虎が手がけ、本丸と二の丸はすべて犬走が設置された高石垣で囲まれています。石垣の高さは約10mに及び、上には多門櫓と隅櫓が設けられて城の守りを堅固なものにしていました。この高石垣は篠山城の最大の見どころの一つです。

6. 石垣の刻印と普請大名の痕跡

篠山城の石垣には約200種類・2,000個もの刻印が見られます。これは天下普請で築城に参加した各地の大名が、幕府に対する実績や忠誠心を示すために残したものです。特に南側の埋門には池田輝政の名前(「三佐の内」)が入ったものもあり、築城に関わった大名たちの足跡を確認できます。

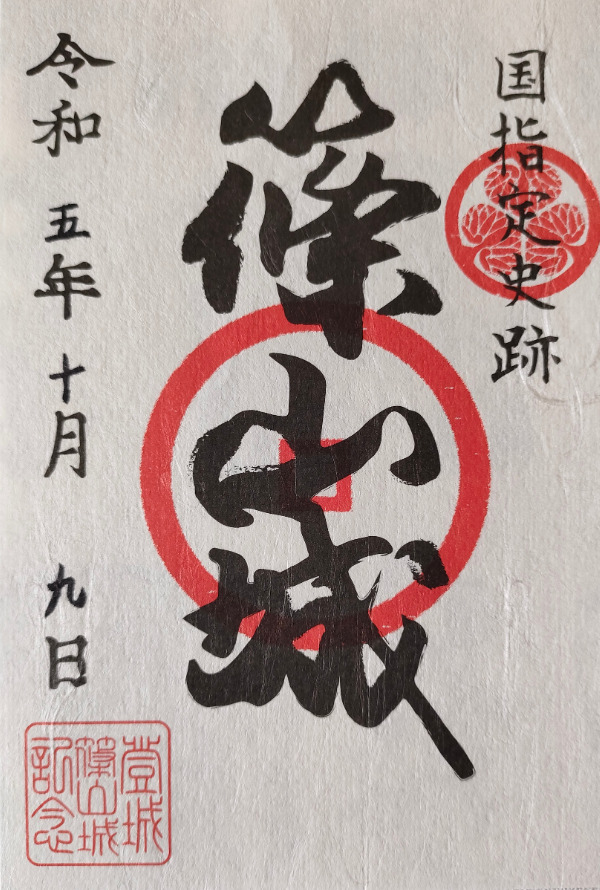

7. 100名城スタンプと御城印

日本100名城スタンプは篠山城大書院内に設置されており、休館日でも入口でスタンプを押すことができます。御城印は大書院内のミュージアムショップで300円で販売されています。また大書院では篠山城の歴史を紹介するビデオ作品「篠山城物語」も15分ごとに放映されています。

8. 城主の変遷と篠山藩

初代城主として徳川家康の実子である松平康重が八上城から移り、その後松平三家8代、青山家6代といずれも徳川譜代の有力大名に引き継がれました。260年余の間、篠山藩5万石の政治・経済・文化の拠点として重要な役割を果たし、幕藩体制を支える要の城として機能しました。

9. アクセスと城下町の魅力

JR福知山線「篠山口駅」から神姫グリーンバス「二階町」バス停下車徒歩5分でアクセス可能です。城周辺の城下町には茅葺入母屋造の武家屋敷や旧商家が建ち並び、江戸時代末期から大正期の町家が残っています。歴史4館共通入館券(600円)で効率的に城下町散策が楽しめます。

10. 桜の名所と年間行事

篠山城は桜の名所としても有名で、外堀沿いには約1,000本の桜が植えられており、春には多くの花見客で賑わいます。三の丸広場では毎年「丹波篠山さくらまつり」や夏の風物詩「丹波篠山デカンショ祭」(8月15日~16日)が開催され、城跡を舞台とした季節のイベントが楽しめます。