163.黒井城

続100名城基本情報

| 住所 | 兵庫県丹波市春日町多田 |

|---|---|

| 電話 | 0795-70-0819(丹波市社会教育・文化財課) |

| 築城年 | 建武2年(1335年) |

営業情報

| 開館時間 | 24時間(城跡のため) 春日住民センター8:30~22:00 |

|---|---|

| 入場料 | 無料 |

| 休館日 | なし(城跡のため) |

1. 黒井城の概要と歴史的背景

黒井城は兵庫県丹波市春日町に位置する続日本100名城163番です。標高356mの猪ノ口山に築かれた山城で、別名を保月城(ほげつじょう)、保築城(ほづきじょう)とも呼ばれています。城の歴史は建武2年(1335年)、赤松貞範が丹波国氷上郡春日部荘を与えられ、山頂に簡素な城を築いたことに始まります。その後荻野氏が城主となり、天文23年(1554年)には荻野直正が入城しました。直正は「悪右衛門」と称し、後に「丹波の赤鬼」と恐れられる戦国武将となります。

永禄8年(1565年)、直正は丹波守護代の内藤宗勝を倒し、氷上郡・天田郡・何鹿郡を制圧。さらに丹後・但馬にも勢力を拡大し、奥丹波の盟主としての地位を確立しました。現在見られる黒井城の遺構の大半は、この時期に改修・構築されたものと考えられています。天正3年(1575年)から明智光秀による丹波攻略が始まると、黒井城はその最大の障壁となりました。光秀は二度にわたって攻撃を仕掛けましたが、直正の巧妙な戦術により退けられました。しかし直正の病死後、天正7年(1579年)8月9日についに落城し、光秀の丹波攻略は完了しました。

2. 城郭構造と築城技術

黒井城は標高356mの猪ノ口山を中心とした大規模な山城です。本城部分は南北約150mの山頂を削平し、北から本丸・二の丸・三の丸を段階状に配置した連郭式の構造を持っています。その一段下には東曲輪・西曲輪・帯曲輪を配置し、重層的な防御体系を構築しています。

特筆すべきは石垣の技術です。大手口・二の丸・本丸などの主要部分には野面積みの石垣が築かれ、隅部には初期的な算木積みも見られます。これらはいずれも天正年間の構築と考えられ、戦国期山城における石垣技術の発展を物語る貴重な遺構として評価されています。山頂部以外にも、山麓に北の丸・西の丸・水の手曲輪・太鼓の段・石踏の段・三段曲輪など多数の曲輪群が配されています。これらは山頂部の防御を固める役割を果たしており、全山を要塞化した壮大な構想が読み取れます。出砦から山麓曲輪、そして山頂部へと三段構えの防御施設があることが、黒井城の大きな特徴となっています。

3. 戦国期山城の特色と史跡価値

黒井城は戦国末期の山城の特色をよく表している城郭として高く評価されています。従来の山城が縦方向の連郭式配置を主としていたのに対し、黒井城は山頂部分から同心円状に曲輪を配した輪郭式へと変化しており、曲輪同士の連携が可能な横方向の防御能力を発揮する構造となっています。これは鉄砲の出現と密接に関係しており、点による拠点防御から面による防御へと変化していく戦国末期の築城思想を体現しています。また、明智光秀からの二度の攻撃を受けたことで、城下町全体を防御する惣構え的な機能も必要とされ、広範囲にわたる城域が形成されました。

城跡は永禄から天正期の城郭遺構が、その後の改変を受けることなく良好に保存されています。本丸・二の丸からは厚い平瓦・軒丸瓦・雁振瓦などが発見されており、相当規模の瓦葺建造物が存在していたことが判明しています。このような学術的価値の高さから、城跡は国指定史跡として保護されており、城郭史上極めて貴重な遺跡として認識されています。

4. 登城体験と見どころ

黒井城への登城は本格的な山登りとなります。JR黒井駅から登城口まで徒歩約15分、そこから山頂の主郭部まで約20〜50分の道のりです。登城路には「なだらかコース」と「急坂コース」があり、なだらかコースがおすすめですが、急坂コースでは三段曲輪や太鼓の段などの曲輪跡を経由できる魅力があります。山頂部の本丸・二の丸・三の丸などの主要部は周囲の木々がなく、360度の景色を見渡すことができます。特に山頂からの展望は素晴らしく、これが別名「保月城」の由来ともなっています。9月下旬から12月上旬には雲海が発生することがあり、「天空の城」としての幻想的な姿を楽しむことも可能です。

野面積みの石垣も大きな見どころです。頂部の2〜3段しか残されていませんが、山頂部に石垣が築かれている光景は壮観で、戦国期の築城技術の高さを実感できます。ただし、近年は熊や猪の出没情報があるため、単独での登城は避け、複数人での登山が推奨されています。

5. 現代の黒井城と文化的価値

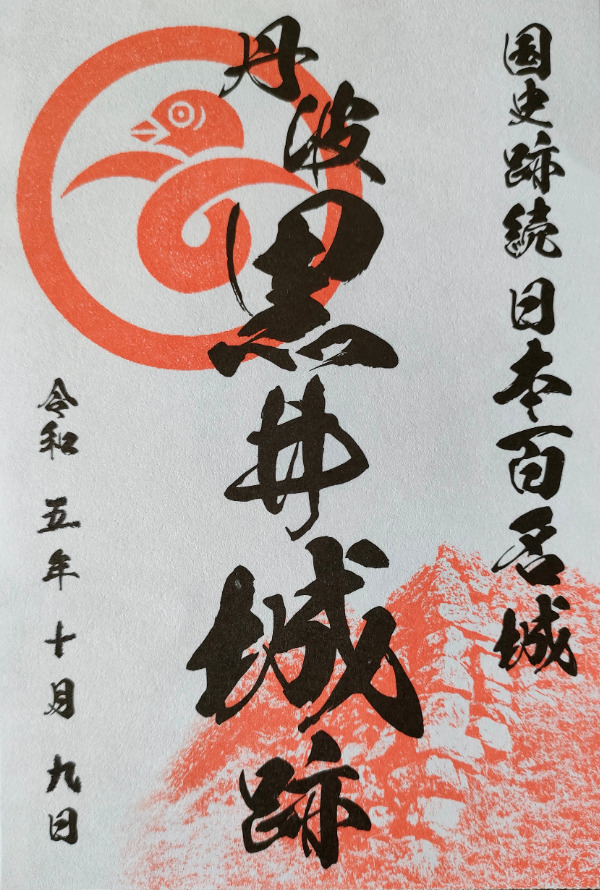

現在の黒井城跡は国指定史跡として丁重に保護・管理されています。2017年には続日本100名城163番に選定され、「文化財・史跡」「著名な歴史の舞台」「地域・時代の代表」としての価値が認められました。スタンプは春日住民センターに設置されており、城郭愛好家の聖地となっています。御城印は道の駅丹波おばあちゃんの里の観光情報センターで300円で販売されており、城主・荻野直正の家紋「丸に結び雁金」がデザインされた美しい仕上がりとなっています。一時販売終了となりましたが、その後再販され、現在も入手可能です。

黒井城下には興禅寺があり、ここは明智光秀の重臣斎藤利三が居館を構えた場所です。利三の末娘として生まれたお福(後の春日局)の産湯の井戸や腰掛け石が残されており、江戸城大奥の礎を築いた歴史的人物との深い縁を感じることができます。毎年11月には「黒井城まつり」が開催され、手作りの甲冑を身にまとった武者行列など、地域の歴史文化を継承する取り組みが続けられています。