165.大和郡山城

続100名城基本情報

| 住所 | 奈良県大和郡山市城内町 |

|---|---|

| 電話 | 0743-52-2010(大和郡山市観光協会) |

| 築城年 | 天正8年(1580年) |

営業情報

| 開館時間 | 常時開放 |

|---|---|

| 入場料 | 無料 |

| 休館日 | なし |

1. 大和郡山城の概要と歴史

大和郡山城は奈良県大和郡山市にある平山城で、西京丘陵南端の秋篠川と富雄川に挟まれた要地に築かれています。天正8年(1580年)に織田信長の命を受けた筒井順慶が築城を開始しました。明智光秀や藤堂高虎も築城に携わったとされています。天正13年(1585年)に豊臣秀吉の異母弟・豊臣秀長が入城すると、大和・紀伊・和泉100万石の中心として大規模な近世城郭に変貌を遂げました。2017年に続日本100名城165番に選定され、国の史跡に指定されています。

2. 城の構造と石垣の特色

大和郡山城の最大の特徴は、転用石を大量に用いた石垣群です。良質な石材に乏しい奈良盆地において、寺院の礎石、石仏、五輪塔、墓石などを石垣に組み込んで構築されました。天守台北面で見ることができる「さかさ地蔵」は転用石の代表例として有名です。城郭は内堀・中堀・外堀の三重の堀で囲まれた総構えで、外堀は東西約1.6km、南北約1.5kmに及びます。天守台は基底部約23×25m、高さ約8.5mの規模を誇り、南側に付櫓台が接続する複合式構造でした。

3. 歴代城主と城郭の変遷

築城者筒井順慶の後、豊臣秀長、羽柴秀保、増田長盛が城主を務めました。関ヶ原の戦い後、水野勝成、松平忠明らの譜代大名が入封し、享保9年(1724年)からは柳沢氏が15万石で入封し明治維新まで続きました。江戸時代を通じて郡山藩の藩庁として機能し、本丸には柳澤神社が鎮座しています。明治の廃城令で建物は解体されましたが、昭和50年代に追手門、東隅櫓、追手向櫓、多聞櫓が復元されました。

4. 現在の状況と見学情報

郡山城跡は史跡公園として整備され、常時無料で見学できます。近鉄郡山駅から徒歩約10分とアクセスが良好です。平成29年(2017年)には天守台展望施設が完成し、平城京大極殿や薬師寺、若草山まで一望できます。毎年春には「大和郡山お城まつり」が開催され、日本さくら名所100選に選ばれた約800本の桜が見頃を迎えます。土日祝日には郡山城ガイドが常駐し、石垣や城郭の解説を無料で行っています。

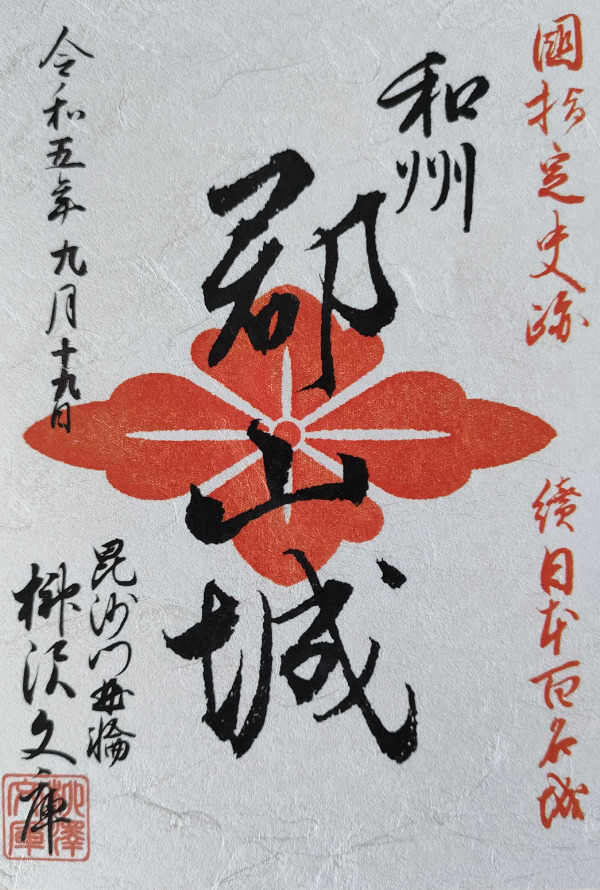

5. 続100名城スタンプと御城印

続日本100名城スタンプは城内の柳沢文庫に設置されています。柳沢文庫は旧柳澤氏の居住施設を活用した資料館で、郡山城や柳澤氏に関する展示を行っています。スタンプは受付前に設置され、入館しなくても押印可能です。御城印は柳沢文庫で300円で販売されており、通常版の他に春限定版など複数のデザインが用意されています。柳沢氏の家紋をデザインしたものや、桜をテーマにした季節限定版が人気を集めています。