53.二条城

日本100名城基本情報

| 住所 | 〒604-8301 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 |

|---|---|

| 電話 | 075-841-0096 |

| 築城年 | 1603年(慶長8年) |

営業情報

| 開館時間 | 8:45~16:00(閉城17:00) |

|---|---|

| 入場料 | ●入城料・二の丸御殿観覧料: 一般1,300円、中高生400円、小学生300円 ●入城料のみ: 一般800円 ●二条城障壁画展示収蔵館: 100円(別途入城料必要) |

| 休館日 | 12月29日~12月31日 |

1. 二条城の歴史と概要

二条城は慶長8年(1603)に徳川家康が京都御所の守護と将軍上洛時の宿泊所として築城した平城です。当初は現在の二の丸部分のみでしたが、寛永3年(1626)に3代将軍家光が後水尾天皇行幸のため大規模な拡張・改修を行い、現在の姿が完成しました。江戸時代を通じて徳川幕府の京都における政治的拠点として機能し、家康・秀忠・家光の3代がここで征夷大将軍に任命されています。慶応3年(1867)には15代将軍慶喜が大政奉還の意思を表明した歴史的舞台として、江戸幕府終焉の象徴的な場所となりました。

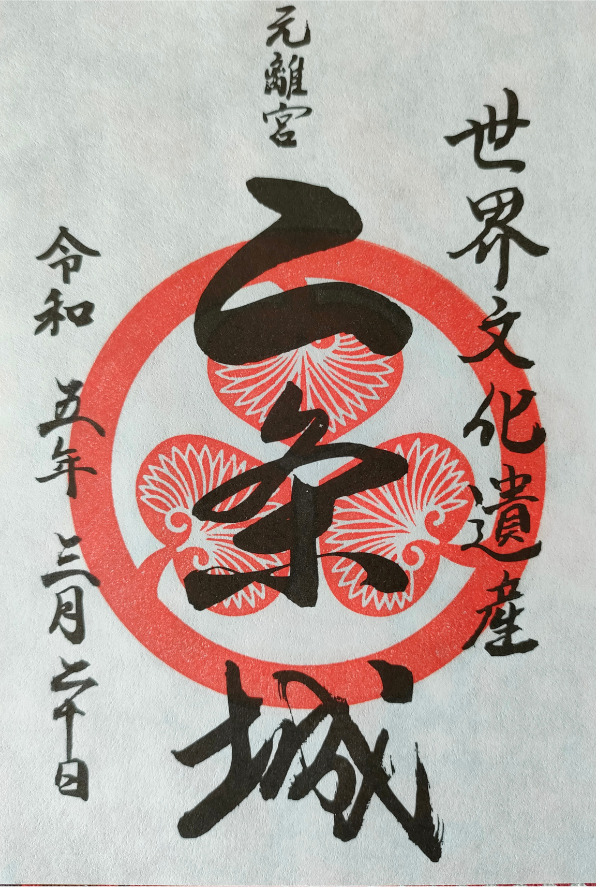

2. 世界文化遺産としての価値

二条城は平成6年(1994)に「古都京都の文化財」の構成要素として世界文化遺産に登録されました。江戸時代初期の政治体制を物語る貴重な遺構として、国際的にも高く評価されています。国宝の二の丸御殿は武家風書院造の代表例で、桃山時代から江戸時代初期の建築・絵画・工芸の粋を結集した総合芸術作品です。また特別名勝の二の丸庭園は池泉回遊式庭園の傑作として、建築群と調和した力強い意匠を示しています。これらの文化財が一体となって保存されている点が世界的な価値として認められています。

3. 国宝二の丸御殿の建築美

二の丸御殿は遠侍・車寄、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院の6棟からなる書院造建築の最高傑作です。各建物は雁行形に配置され、合計33室・畳800畳余の規模を誇ります。内部は狩野探幽をはじめとする狩野派一門による3,000面を超える障壁画で装飾され、金地に色鮮やかな花鳥風月が描かれています。欄間彫刻、飾金具、釘隠しなども精巧に施され、徳川将軍家の威厳と権力を示す豪華絢爛な空間となっています。床は「うぐいす張り」と呼ばれる特殊な構造で、歩くとキュキュッと音が鳴る仕掛けが施されています。

4. 大政奉還の歴史的舞台

慶応3年(1867)10月14日、15代将軍徳川慶喜は二の丸御殿大広間で政権を朝廷に返上する「大政奉還」を表明しました。この歴史的瞬間は二の丸御殿大広間一の間で行われ、264年間続いた徳川幕府の終焉を告げる象徴的な出来事となりました。慶喜は40名の重臣を前に大政奉還の意思を表明し、翌15日には正式に朝廷へ奉還の上表が提出されました。この決断により日本は明治維新へと向かい、近代国家への転換点となったため、二条城は日本史上最も重要な舞台の一つとして位置づけられています。

5. 後水尾天皇行幸と寛永の大改築

寛永3年(1626)9月に行われた後水尾天皇の行幸は、二条城史上最も華やかな出来事でした。徳川家光は天皇を迎えるため約2年をかけて大改築を実施し、城域を西に拡張して新たな本丸を築き、伏見城から5層の天守を移築しました。行幸期間中は舞楽・能楽の鑑賞、乗馬、蹴鞠、和歌の会が催され、天皇が唯一登ったことのある天守として記録されています。作事奉行には小堀遠州が任命され、二の丸庭園の改修も行われました。この行幸により朝廷と幕府の関係強化が図られ、二条城は徳川政権の正統性を内外に示す重要な役割を果たしました。

6. 狩野派による障壁画の世界

二の丸御殿の障壁画は近世絵画史上最大の画派である狩野派による最高傑作群です。狩野探幽を中心とした狩野派一門が手がけた3,000面を超える作品は、各部屋の用途に応じて題材が選ばれています。大広間では松や桜、黒書院では四季花鳥、白書院では水墨画風の山水画が描かれ、格式の違いを視覚的に表現しています。金箔を多用した金碧画から水墨画まで多様な技法が用いられ、江戸時代初期の絵画技術の到達点を示しています。現在これらの障壁画の多くは保存のため展示収蔵館で公開され、御殿内には精巧な復元模写が展示されています。

7. 小堀遠州作庭の二の丸庭園

二の丸庭園は作事奉行小堀遠州により寛永3年(1626)に改修された池泉回遊式庭園の傑作です。中央の大きな池には蓬莱島・鶴島・亀島の3つの島が配され、池の奥には三段の滝が設けられています。石組みは3つの方向(御殿の各建物)から鑑賞できるよう工夫され、どの角度からも美しい景観を楽しめます。庭園には約400本の樹木が植えられ、春の桜、初夏のサツキ、秋の紅葉など四季折々の美しさを演出しています。力強く豪快な石組みは武家好みの意匠を示し、優美な御殿建築群との絶妙な調和を生み出しています。

8. 現存する貴重な城郭建造物

二条城には江戸時代初期の貴重な城郭建造物が多数現存しています。東大手門は慶長年間建築の重要文化財で、現在も正門として使用されています。東南隅櫓と西南隅櫓は外堀四隅の見張り台として建てられた現存櫓で、戦災を免れた貴重な遺構です。また城内には3棟の土蔵が残り、全国の城郭で土蔵が現存するのは二条城のみという希少性を持ちます。本丸御殿は明治27年(1894)に桂宮家の御殿を移築したもので、2024年9月から18年ぶりに一般公開が再開されています。

9. 春の桜まつりと四季の魅力

二条城は京都屈指の桜の名所として知られ、約50品種約300本の桜が植えられています。早咲きの椿寒桜から遅咲きの普賢象桜まで長期間にわたって桜を楽しめ、毎年「二条城桜まつり」が開催されます。ライトアップイベントでは桜と歴史的建造物が幻想的に照らされ、昼間とは異なる幽玄の美を演出します。春以外にも初夏のサツキ、秋の紅葉、冬の雪景色など四季を通じて美しい風景を楽しめます。特に二の丸庭園では季節ごとに表情を変える日本庭園の美しさを堪能できます。

10. アクセスと見学のポイント

二条城へは地下鉄東西線「二条城前駅」下車すぐ、または市バス「二条城前」バス停下車すぐと交通アクセスが良好です。見学には約2時間を要し、二の丸御殿・二の丸庭園・本丸御殿(要予約)が主な見どころです。日本100名城スタンプは城内の総合案内所・大休憩所で押印でき、御城印(入城記念符)も同所で購入可能です。二の丸御殿内は撮影禁止ですが、庭園や建物外観は撮影できます。地下鉄・バス一日券提示で入城料割引(800円→700円)があり、京都観光と合わせて効率的に見学できます。