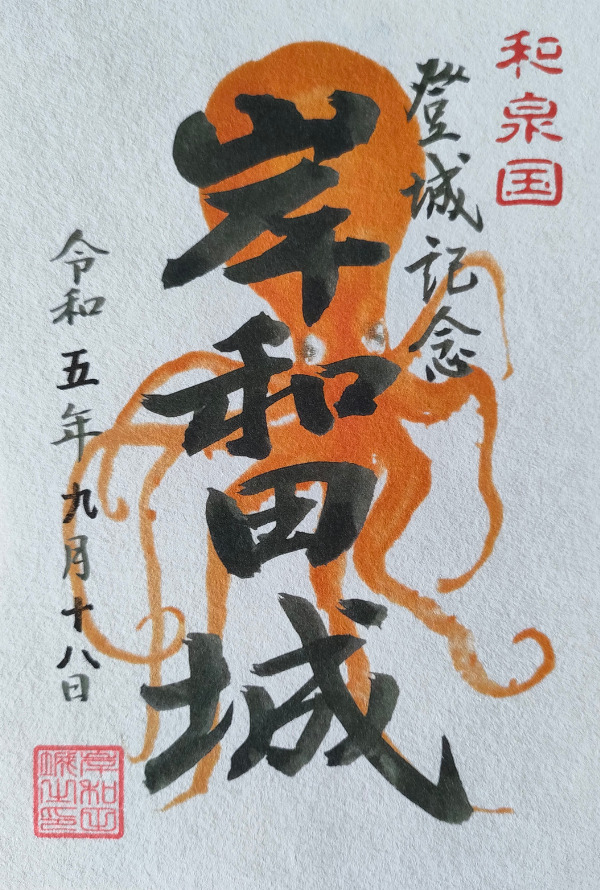

161.岸和田城

続100名城基本情報

| 住所 | 大阪府岸和田市岸城町9-1 |

|---|---|

| 電話 | 072-431-3251 |

| 築城年 | 建武新政期(1334年頃) |

営業情報

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:00まで) |

|---|---|

| 入場料 | 大人300円・中学生以下無料 |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合は開館)・年末年始(12/29~1/3) |

1. 岸和田城の概要と歴史的背景

岸和田城は大阪府岸和田市岸城町に位置する平城で、建武新政期(1334年頃)に楠木正成の一族である和田高家によって築かれたことが起源とされています。名は「岸」と呼ばれていた地に「和田」氏が築城したことから「岸和田」と名付けられ、別名を千亀利城(ちきりじょう)と呼ばれるのは本丸と二の丸を合わせた形が機織りの道具「縢(ちきり)」に似ていることに由来しています。天正13年(1585年)には羽柴秀吉の紀州根来寺討滅後、叔父の小出秀政が城主となって城郭整備を行い五層天守を築造し、その後小出氏3代、松平(松井)氏2代を経て、寛永17年(1640年)に岡部宣勝が入城して以降、明治維新まで岡部氏13代によって統治された岸和田藩の藩庁が置かれた歴史ある城郭です。

2. 城郭構造と築城技術

岸和田城は猪伏山と呼ばれた小高い丘の上に築かれた平城で、本丸・二の丸を中心として三の丸・外曲輪・町曲輪などの曲輪が配置され、さらにその外側に総堀を巡らせた近世城郭として整備されていました。現存する遺構は堀と石垣のみですが、石垣は戦国時代の打込ハギ(接合)を主体とし、江戸時代の切込ハギが補修箇所に見られる技術変遷を示しています。石材には和泉砂岩と神於山・瀬戸内海産の花崗岩が使用され、和泉砂岩のもろい性質を補強するため堀にせり出した犬走りという珍しい構造的補強が施されており、これは他の城郭では見られない岸和田城独特の特徴となっています。天守台は南北・東西ともに約18mの規模を持ち、正保城絵図から五層天守であったことが確認され、文政10年(1827年)の落雷による焼失まで威容を誇っていました。

3. 復興天守と現在の見どころ

現在の天守は昭和29年(1954年)に建造された三層三階の復興天守で、連結式望楼型の構造を持ち、石垣の高さ約5mの上に天守約22mが建てられています。内部は岸和田市の歴史資料展示室となっており、1階は岸和田藩と岡部家に関する常設展示、2階は企画展示室、3階は展望室として岸和田市内を一望できる構造となっています。天守前には昭和28年(1953年)に作庭家重森三玲氏によって作庭された「八陣の庭」が配置され、諸葛孔明の八陣法をイメージした回遊式枯山水庭園として平成26年(2014年)に国の名勝に指定されており、上中下段三段構成で中央の大将を表す石組と8組の石組による独特の景観美を誇っています。城跡は昭和18年に大阪府指定史跡となり、桜の季節には花見の名所として大阪みどりの百選にも選定されています。

4. 文化的価値と伝説

岸和田城には岸和田を代表する「蛸地蔵伝説」が伝承されており、天正12年(1584年)の岸和田城攻城戦において根来衆・雑賀衆・粉河衆連合軍3万の攻撃を城兵8000で守り切った際、無数の蛸に救われたという伝説があり、この伝説にちなんで御城印にも蛸がデザインされています。また、平成時代の二の丸発掘調査では鉄製品製造工房跡が確認され、大坂の陣に備えて刀や槍を急造していた可能性が指摘されており、実戦的な城郭としての機能を物語る重要な考古学的発見となっています。城内の岸城神社は千亀利と「契り」をかけて縁結びの神社として信仰を集め、地域の総鎮守として現在も多くの参拝者に愛され続けており、城郭と神社が一体となった文化的景観を形成しています。

5. 現代の岸和田城と観光価値

現在の岸和田城は2017年に続日本100名城161番に選定され、スタンプは天守閣受付に設置されており、月曜休場時は岸和田市二の丸広場観光交流センターで押印可能となっています。御城印は天守閣受付で300円で販売され、蛸地蔵伝説にちなんだ蛸のデザインが特徴的で多くのコレクターに愛好されています。岸和田市は令和11年に天守再建75周年を迎えることを記念してリニューアルプロジェクトを実施し、クラウドファンディングによる展示充実を図っており、城郭愛好家や観光客への魅力向上に努めています。だんじり祭りで全国的に有名な岸和田市のシンボルとして、春の桜シーズンには城まつりでのライトアップが実施され、歴史文化と現代観光が調和した魅力ある文化観光拠点として多くの来訪者に愛され続けています。