52.観音寺城

日本100名城基本情報

| 住所 | 滋賀県近江八幡市安土町石寺 |

|---|---|

| 電話 | 0748-46-2549(観音正寺) |

| 築城年 | 1335年頃(建武2年) |

営業情報

| 開館時間 | 24時間(城跡散策) |

|---|---|

| 入場料 | ●城跡散策: 無料 ●観音正寺経由: 500円(拝観料) ●桑実寺経由: 300円(入山料) ●林道通行料: 600円(車利用時) |

| 休館日 | なし |

1. 観音寺城の歴史と概要

観音寺城は滋賀県近江八幡市の標高432.9メートルの繖山(きぬがさやま)に築かれた、戦国時代最大級の規模を誇る山城です。築城時期は諸説ありますが、建武2年(1335)頃に近江守護佐々木六角氏頼が観音正寺を城塞化したのが起源とされています。その後約230年間にわたり六角氏の本拠地として機能し、応仁の乱では3度の攻城戦を展開するなど、近江国の政治的中心地として重要な役割を果たしました。永禄11年(1568)織田信長の上洛軍に攻められ、六角義賢・義治父子が無血開城して落城、その後廃城となりました。

2. 日本五大山城としての規模

観音寺城は春日山城、小谷城、七尾城、月山富田城と並ぶ日本五大山城の一つで、その規模は全国屈指を誇ります。繖山全体に1000以上の曲輪が配置され、本丸を中心とした中枢部だけでも平井丸・池田丸・落合丸など大規模な曲輪群で構成されています。山頂から山腹にかけて密集する郭群は城下町石寺の屋敷群と連続し、段状の諸郭が碁盤目状に整然と配置されているのが特徴です。支城として和田山城・佐生城・箕作城・長光寺城なども有し、近江国南部を統制する巨大な城郭ネットワークを形成していました。

3. 総石垣造りの先進性

観音寺城は安土城以前の中世城郭としては極めて珍しい総石垣造りの城で、大石を使用した石塁や高石垣が各所に残っています。特に平井丸の虎口は高さ3.8メートル、長さ32メートルに及ぶ壮大なもので、2メートル以上の巨石も使用されています。池田丸下方の大石垣は城内でも有数の高石垣として知られ、これらの石垣技術は後の織田信長による安土城築城に大きな影響を与えたとされています。近江穴太衆による高度な石垣技術の集大成として、中世から近世への築城技術の発展を物語る貴重な遺構です。

4. 観音正寺との一体化

観音寺城の特異な点は、西国三十三所第32番札所である観音正寺と一体化していることです。観音正寺は約1400年前に聖徳太子によって創建されたと伝わり、六角氏が城郭化する以前から繖山の宗教的中心でした。城主六角氏の庇護により大いに栄え、城郭と寺院が共存する独特な構造を形成しました。現在も観音正寺境内には城の石垣と見られる遺構が残り、城郭と宗教施設が融合した稀有な例として注目されています。本堂は1993年の火災で焼失しましたが、2004年に再建されています。

5. 楽市楽座の発祥地

観音寺城の城下町石寺には、日本で最初の楽市が開かれました。これは織田信長で有名な楽市楽座よりも早い時期の実施で、六角氏の先進的な経済政策を示しています。楽市とは非課税を通じて自由な売買を可能にした市で、石寺楽市は文献上の初見として歴史的価値が高く評価されています。現在の石寺地区には下御用屋敷・犬の馬場・馬場道・講口といった城下町を彷彿とさせる地名が残り、往時の繁栄を物語っています。この楽市制度は後に全国に普及し、戦国時代の商業発展に大きな影響を与えました。

6. 応仁の乱と攻城戦

応仁の乱(1467-1477)では観音寺城が重要な舞台となり、計3度の攻城戦が展開されました。六角高頼が西軍に属したため、東軍の京極持清に攻められ、第一次観音寺城の戦い(1468)では留守居役の伊庭行隆が奮戦するも敗れて開城しました。しかし六角氏は一旦城を明け渡した後、勢力を整えて奪還する戦術を繰り返し、最終的に観音寺城を取り戻しています。これらの戦いは六角氏の粘り強さと観音寺城の戦略的重要性を示すとともに、中世の攻城戦術の典型例として歴史に記録されています。

7. 六角氏の栄華と政庁機能

戦国時代の六角氏は観音寺城を拠点として近江国南部を支配し、足利将軍義晴・義輝を庇護するなど中央政界でも重要な地位を占めました。城内では茶器や中国産陶磁器が多数発見され、本丸には座敷のある「御二階」があったとされ、文化的で優雅な生活が営まれていました。観音寺城は防御施設としてよりも権威づけや政治色の強い城として機能し、政庁としての役割が重視されていました。六角義賢の時代には更なる城郭整備が行われ、石垣を巡らすなど大規模な改築工事も実施されています。

8. 織田信長による攻略

永禄11年(1568)、足利義昭を擁して上洛を目指す織田信長が観音寺城攻略に着手しました。信長は事前に使者を送って城の「下見」を行い、必要な兵力や攻略日数を綿密に計算したとされています。本格的な攻撃では徳川家康1000、浅井長政3000の加勢も受け、支城の箕作城を先に陥落させる戦術を採用しました。六角義治・義賢らは織田軍の圧倒的な兵力を前に抵抗を断念し、城を捨てて甲賀方面へ逃亡、観音寺城は無血開城となりました。この戦いにより六角氏の勢力は終焉を迎えました。

9. 現在の見どころと遺構

現在の観音寺城跡では、本丸・平井丸・池田丸・落合丸などの主要曲輪の石垣や土塁が良好に保存されています。特に平井丸の虎口や池田丸の大石垣は見応えがあり、戦国時代の山城の威容を今に伝えています。観音正寺から本丸跡までは約15分の山道で、途中には数多くの石垣遺構を見ながら散策できます。山頂からは琵琶湖や近江平野を一望でき、六角氏が眺めた景色を体感することが可能です。発掘調査により判明した御屋形跡や家臣団屋敷跡なども点在し、中世山城の構造を学ぶ貴重な史跡となっています。

10. アクセスと見学のポイント

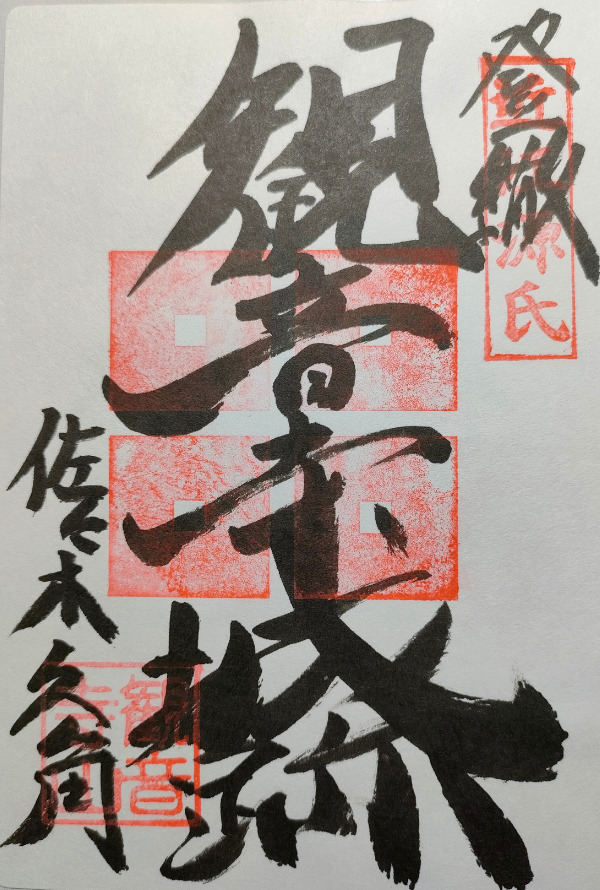

観音寺城跡へのアクセスは複数のルートがあります。JR安土駅からタクシーで約25分、または徒歩約90分で登山口に到着できます。車利用の場合は観音正寺の山上駐車場(林道通行料600円)が便利で、そこから観音正寺経由で本丸まで約30分です。日本100名城スタンプは石寺楽市会館(3月下旬~12月上旬営業)、観音正寺、桑実寺、安土城郭資料館の4か所で押印可能です。見学には約2時間を要し、山道のため歩きやすい靴と飲み物の準備が必要です。御城印は観音正寺や石寺楽市会館で購入できます。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

●石寺楽市会館

スタンプ情報

●観音正寺(石寺楽市休業期間中)

●桑実寺