158.福知山城

続100名城基本情報

| 住所 | 京都府福知山市字内記5 |

|---|---|

| 電話 | 0773-23-9564 |

| 築城年 | 天正7年(1579年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 大人:330円/小・中学生:110円 |

| 休館日 | 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)/12月28日~31日/1月4日~6日 |

1. 福知山城の歴史と明智光秀

福知山城は天正7年(1579年)頃に丹波平定を成功させた明智光秀が、在地豪族横山氏の砦であった横山城を当時の城郭建築の粋を集めて改築し「福知山城」と改めたのが始まりとされ、光秀は女婿の明智秀満を城主として配置しました。本能寺の変後は羽柴秀勝、杉原家次、小野木重勝らが城主となり、関ヶ原の戦いでは小野木重勝が西軍に属したため細川忠興により落城させられ、その後の論功行賞で有馬豊氏が入城し、現在のような城郭や城下町を完成させました。

2. 城郭構造と築城技術

福知山城は市街地を一望する福知山盆地の中央に突き出た丘陵の先端地に築かれた平山城です。別名の臥龍城は地形の姿から名付けられ、東から西に流れる由良川が天然の堀となり、標高40mの台地に築かれた要害の地です。天守は三重三階の大天守と二重二階の小天守を持つ望楼型の独立式を基本とした初期天守閣の特徴をよく現すもので、石垣は築城当初の面影を残す野面積み、乱石積み、穴太積みなどと呼ばれる自然石をそのまま用いた豪放なもので福知山市の指定文化財となっています。

3. 転用石と豊磐の井の特徴

福知山城の石垣には五輪塔や宝篋印塔などの石造品を転用石として多数使用しており、石の中には1359年(延文4年)の年号が刻まれているものもあります。工期が短く石垣に必要な石を十分に確保できなかったためや、旧勢力の力を否定するため、また石造品の力を借りて城を守るためなど様々な要因が考えられています。天守の東側にある豊磐の井と呼ばれる大井戸は深さ約50mで、日本にある城郭の本丸の中に残されている湛水井としては日本一の深さを誇り、地下水脈にまで岩盤が掘り下げられているため400年以上もの間豊富な清水を湧き続けています。

4. 廃城と復元の歴史

明治4年(1871年)の廃城令により福知山城は堀が埋められ建物も次々に取り壊されましたが、昭和になって市民の間で福知山城復元の機運が高まり、瓦一枚分3000円を一口として約8500人が合計約5億円を寄付した「瓦一枚運動」により、3年の歳月をかけて昭和61年(1986年)に天守閣が復元されました。この復元には絵図資料を参考に望楼型天守閣の特徴を忠実に再現する努力がなされ、2020年には福知山城天守の写真が発見されてほぼ正しい姿で再建されていることが裏付けられました。

5. 現在の保存状況と観光価値

現在の福知山城は福知山城公園として整備され、天守内部は福知山市郷土資料館として古代から近代にかけての城や福知山にかかわる歴史資料を展示し、望楼からの城下の眺めは抜群で市のシンボル的存在となっています。また再生可能エネルギー100%を常時使用している天守閣のある城として全国初の取り組みを行い、夜間はライトアップされて多数の桜とともに美しい景観を提供し、明智光秀ゆかりの城として大河ドラマ『麒麟がくる』放映時には多くの観光客が訪れる歴史文化の拠点として機能しています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

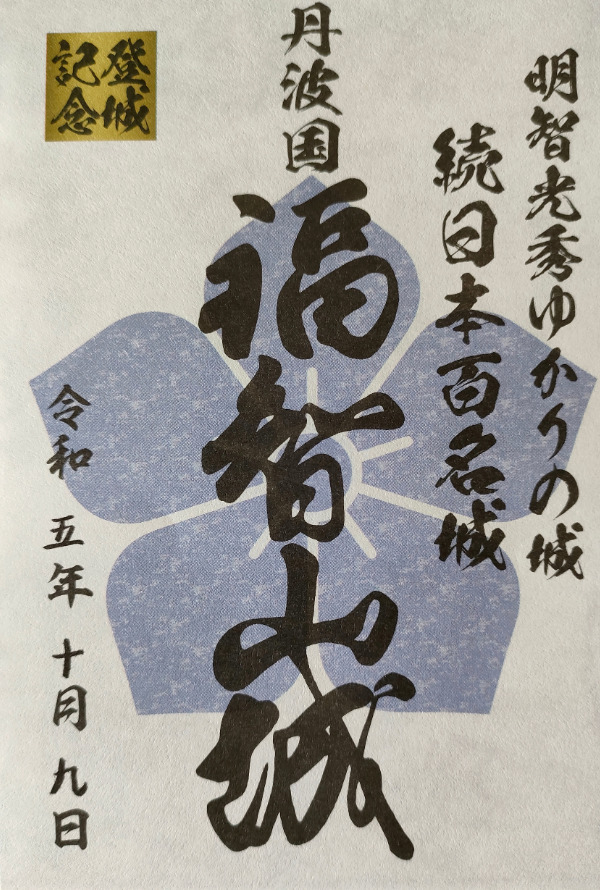

御城印情報

福知山観光案内所

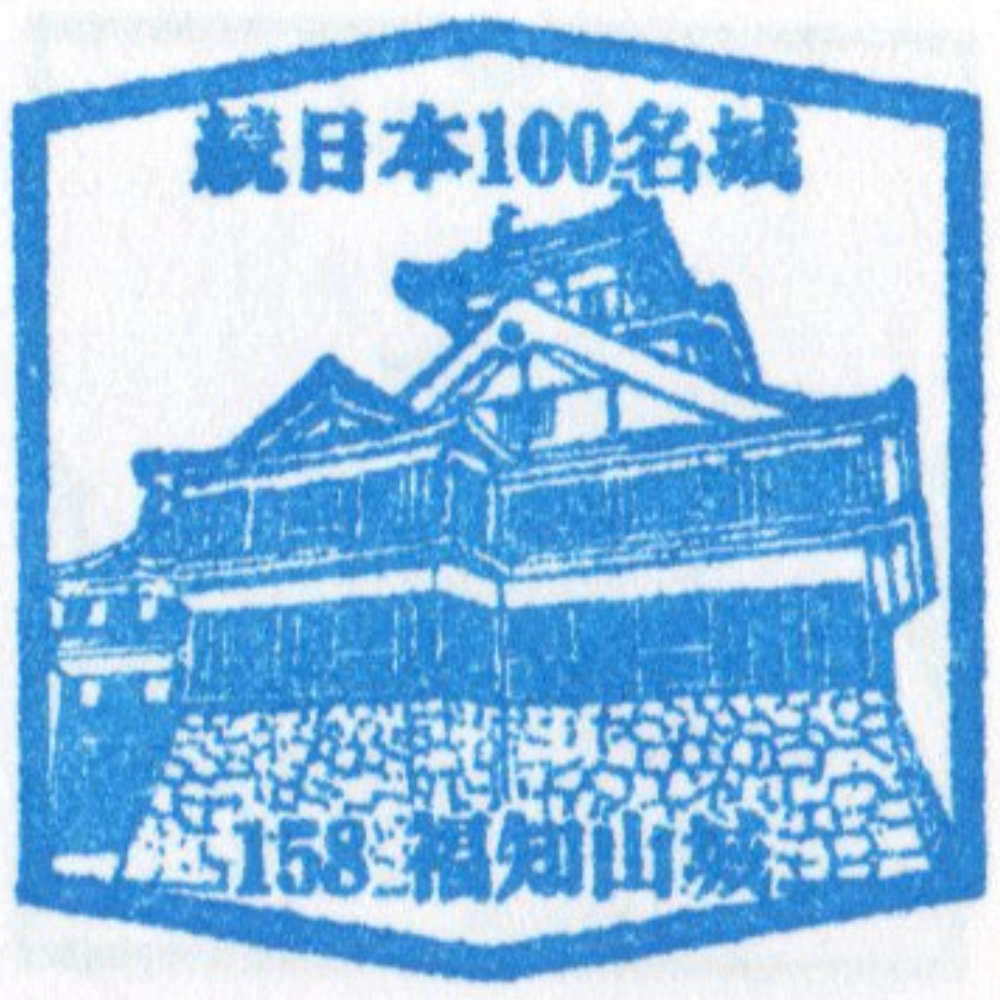

スタンプ情報