159.芥川山城

続100名城基本情報

| 住所 | 大阪府高槻市三好山 |

|---|---|

| 電話 | 072-673-3987(しろあと歴史館) |

| 築城年 | 永正12年(1515年) |

営業情報

| 開館時間 | 10:00~17:00(しろあと歴史館・入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 無料(城跡)/大人200円(しろあと歴史館) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)・祝日の翌平日・12月28日~1月3日 |

1. 芥川山城の歴史と築城

芥川山城は永正12年(1515年)から永正13年(1516年)にかけて、細川高国によって築かれた戦国時代の山城で、初代城主として能勢頼則が置かれ、昼夜兼行で500人・300人の人夫が動員されて建設されました。大永7年(1527年)に細川晴元と高国の争いが起こると芥川山城は晴元方に降伏開城し、その後晴元が天文2年(1533年)以降同5年にかけて長期滞在を繰り返し、この時期の芥川山城は摂津国の守護所に相当する重要な政治拠点となりました。

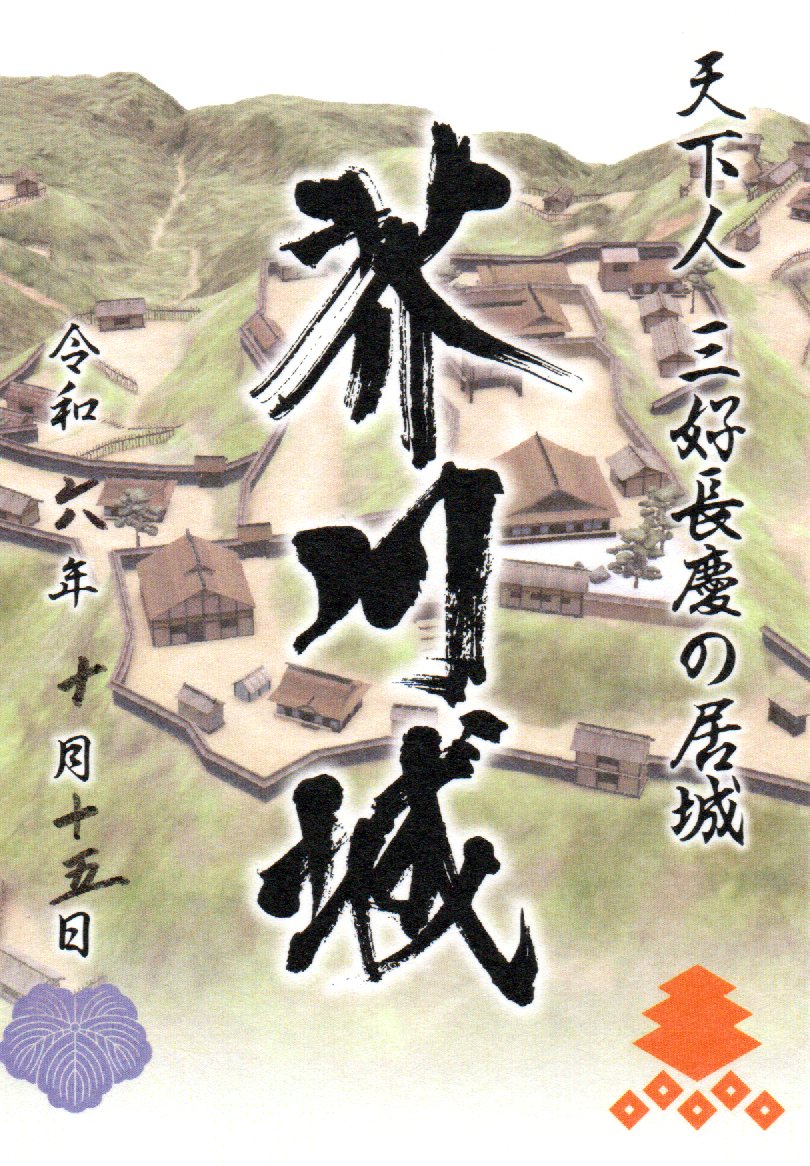

2. 三好長慶の天下統一拠点

天文22年(1553年)に三好長慶が芥川孫十郎を攻め落として芥川山城を自身の拠点とし、三好本宗家の居城として天下の政治が行われるようになりました。長慶は堺の商人と交わって連歌や茶の湯に親しみ、キリスト教の布教を認めるなど文化的な教養を示し、城では当代一流の学者・清原枝賢を招いて儒学の講義が行われ、連歌会などの文化的行事も催されました。永禄3年(1560年)に長慶が飯盛山城へ移った後は息子の三好義興が城主となりましたが、永禄6年(1563年)に義興が22歳で死去し、翌年長慶も没すると三好長逸が城主となりました。

3. 織田信長の上洛拠点

永禄11年(1568年)9月、足利義昭を擁する織田信長の軍勢が摂津に侵攻し、三好長逸は細川昭元と共に芥川山城から逃れ、9月30日に足利義昭が織田信長に奉じられて芥川山城に入城しました。義昭は芥川山城で14日間滞在して天下の形勢を見定めた後、京都へと入り、畿内を制するために芥川山城を押さえる必要があると信長も感じていたことが伺えます。その後、近江国甲賀郡出身の和田惟政が城主となり、来日中の宣教師が「都の副王」と称した重要人物として、家臣の高山飛騨守(高山右近の父親)が城を預かりました。

4. 城郭構造と築城技術

芥川山城は標高182.6mの三好山に築城され、北・西・南の三方を芥川で囲まれた急崖の上の天然の要害として、東西約500m×南北約400mに及ぶ大阪府下最大級の規模を誇る連郭式山城です。主郭を三好山の最高所に置き、周囲の尾根や谷筋には曲輪が数多く設けられ、要所に土塁や堀切を配置して守りを固め、東側には土塁で囲まれた曲輪や斜面を一直線に下る竪土塁という珍しい遺構も確認されています。特に注目すべきは虎口跡に存在する山城には珍しい石垣で、戦国時代の技術としては先進的な組み方をしており、三好長慶時代の構築か織田信長方の築城ノウハウを取り入れた可能性が議論されています。

5. 現在の保存状況と文化財価値

現在の芥川山城跡は私有地として良好な遺構保存状態を保ち、2022年(令和4年)に国史跡「芥川城跡」として指定され、戦国時代の典型的な山城遺構がよく残る貴重な史跡として高く評価されています。城跡へはJR高槻駅からバスで「塚脇」下車、徒歩約30分の山道を経てアクセスでき、近年主郭部周辺の木々が伐採されて眺望が得られ、高槻の中心部から大阪まで見渡せる絶景スポットとしても人気です。また高槻市立しろあと歴史館では芥川山城に関する資料展示や御城印・武将印の販売を行い、続日本100名城スタンプの設置場所としても機能しています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

スタンプ情報

JR高槻駅観光案内所