68.備中松山城

日本100名城基本情報

| 住所 | 〒716-0004 岡山県高梁市内山下1 |

|---|---|

| 電話 | 0866-22-1487(備中松山城管理事務所) |

| 築城年 | 1240年(延応2年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:30(4月~9月) 9:00~16:30(10月~3月) |

|---|---|

| 入場料 | 大人500円、小中学生200円 |

| 休館日 | 12月29日~1月3日 |

1. 備中松山城の概要と歴史的意義

備中松山城は岡山県高梁市にある日本100名城68番の山城で、現存12天守の中で唯一の山城として全国的に知られています。標高430mの臥牛山小松山に建つ「天空の山城」として親しまれ、特に雲海に浮かぶ幻想的な姿は多くの観光客を魅了しています。鎌倉時代の1240年(延応2年)に秋庭重信によって築城が始まり、戦国時代から江戸時代を通じて備中国の要衝として重要な役割を果たしました。現在の天守は水谷勝宗によって修築されたもので、天守・二重櫓・土塀の一部が国の重要文化財に指定されており、美濃岩村城・大和高取城と並ぶ日本三大山城の一つとして高く評価されています。

2. 臥牛山の地形を活かした山城の構造

備中松山城は標高約480mの臥牛山に築かれており、この山は北から大松山・天神の丸・小松山・前山の4つの峰から構成されています。西から見た山の姿が草の上に伏せた老牛のように見えることから「臥牛山」または「老牛伏草山」と呼ばれるようになりました。現在の天守がある小松山を中心に、臥牛山全域に中世から近世にかけての城郭遺構が残されており、曲輪や堀切などの中世城郭と、石垣や建物が残る近世城郭の両方を見学することができます。鎌倉時代には大松山に最初の砦が築かれ、時代とともに城の中心が小松山に移り、戦国時代には臥牛山全域におよぶ一大要塞が形成されました。

3. 歴代城主の変遷と城郭の発展

備中松山城は長い歴史の中で数多くの城主が交代し、それぞれの時代に応じて城郭が発展してきました。鎌倉時代の秋庭氏に始まり、上野氏、庄氏、三村氏と続き、戦国時代の三村元親時代には大松山・小松山を範囲とする一大城塞となりました。毛利元就による備中兵乱で三村氏が滅亡すると毛利輝元が城主となり、関ヶ原の戦い後には徳川幕府の直轄領となって小堀政次・政一親子が修築を行いました。その後池田長幸が備中松山藩を立てましたが2代で断絶し、水谷氏が入封。2代水谷勝宗が現在の天守を修築し、4代で断絶後は赤穂藩の管理となり、大石内蔵助が城番として在城した歴史もあります。

4. 現存建造物と国重要文化財の価値

備中松山城の最大の価値は、江戸時代から現存する建造物群にあります。二層二階の天守は層塔型で外観三階建てに見え、唐破風出格子窓や連子窓の美しい意匠が特徴です。天守内部には籠城に備えた囲炉裏や、城主一族の最期の場所となる装束の間があり、実戦的な山城の性格を物語っています。天守裏側にある二重櫓は2層2階建ての構造で、天守とともに国の重要文化財に指定されています。また、三の平櫓東土塀も重要文化財で、これらの現存建造物は昭和16年(1941年)に指定を受けました。平成15年(2003年)には天守の保存修理が行われ、往時の美しい姿を現在に伝えています。

5. 天空の山城と雲海の絶景

備中松山城は「天空の山城」として全国的に有名で、特に雲海に浮かぶ幻想的な姿が多くの人々を魅了しています。雲海が発生するのは9月下旬から4月上旬の明け方で、特に10月・11月の朝と日中の気温差が大きい日に濃い朝霧ができやすくなります。雲海鑑賞の最適スポットは備中松山城雲海展望台で、ここからは雲海に浮かぶ城の絶景を楽しむことができます。高梁市では雲海展望台からのライブ映像をYouTubeで配信(午前4時~午後11時)しており、遠方からでも雲海の様子を確認できます。また、雲海展望台観光乗合タクシーも運行されており、早朝の雲海鑑賞ツアーも人気を集めています。

6. 人気の猫城主さんじゅーろー

備中松山城のもう一つの名物が、猫城主「さんじゅーろー」です。推定6歳のオス猫で、平成30年7月豪雨以降に城に住み着き、現在は観光客の人気者となっています。名前は備中松山藩出身の新選組隊士・谷三十郎にちなんでいることと、発見場所が城の三の丸だったことに由来します。体長50cm(しっぽ27cm)、体重5.75kgで、10時と14時が城内見回りの時間とされていますが、猫らしい気まぐれさも愛嬌の一つです。現在は感染予防のため触れ合いはできませんが、石垣の上で寝そべったり、ねこじゃらしで遊んだりする愛らしい姿が多くの観光客を癒しています。通院などで不在の日もあるため、公式サイトで確認してから訪問するのがおすすめです。

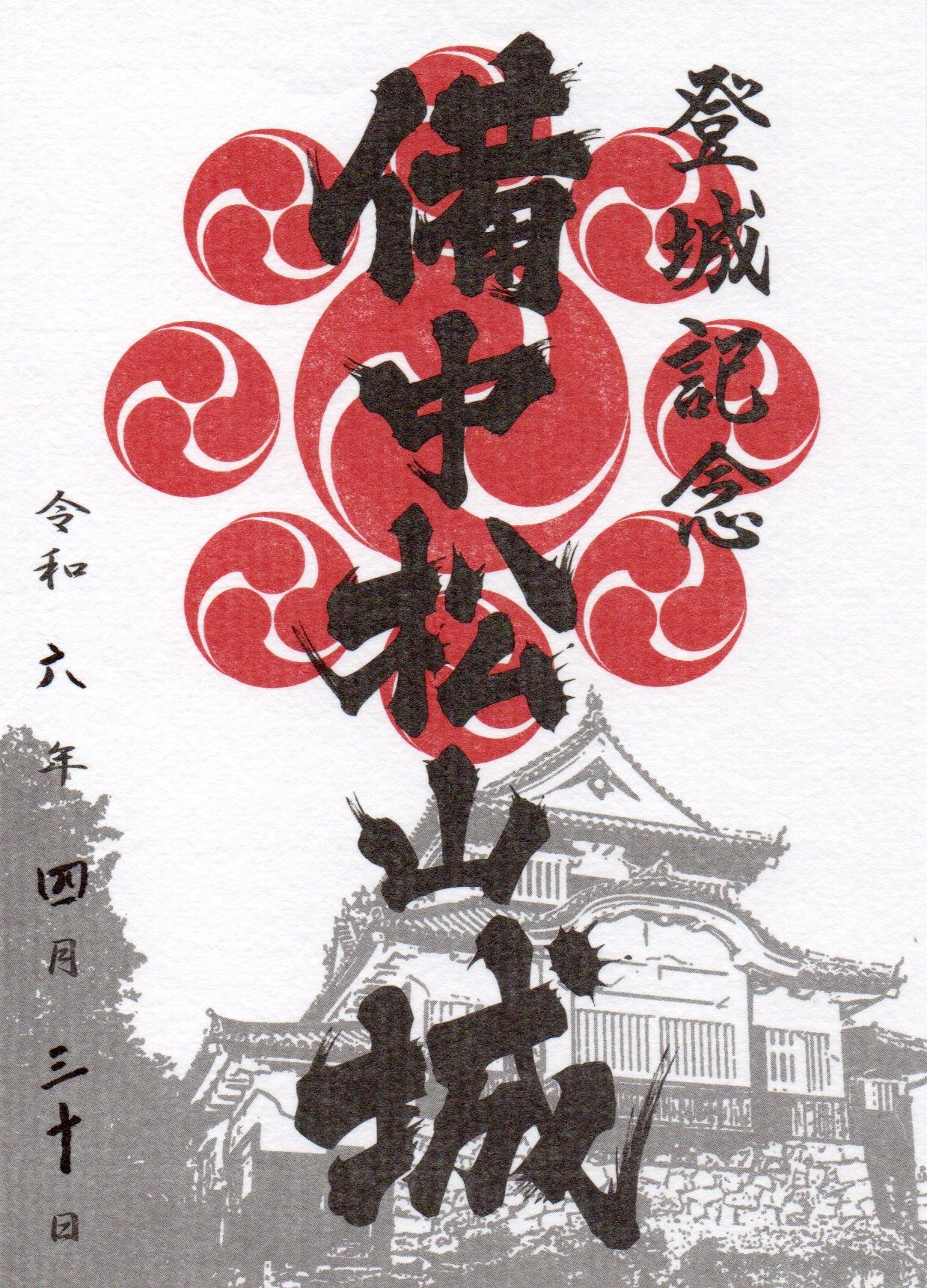

7. 日本100名城スタンプと御城印情報

日本100名城のスタンプは、備中松山城券売所(天守入口)に設置されています。開城時間は4月~9月が9:00~17:30、10月~3月が9:00~16:30で、休城日は12月29日~1月3日です。なお、年末年始の休城期間中は特別に印済スタンプ紙を300枚用意し、ふいご峠の警備員から受け取ることができる配慮がなされています。御城印は備中松山城券売所で販売されており、基本版300円のほか、限定版や特別版(400円~500円)も用意されています。臨時休業時は高梁市観光交流センターで代替販売が実施されます。攻城団によると備中松山城では13種類もの多彩な御城印が販売されており、コレクションとしても人気を集めています。

8. アクセスと登城整理バス

備中松山城へのアクセスは、JR備中高梁駅が最寄り駅となります。駅からは登城整理バス(シャトルバス)を利用するのが一般的で、城見橋公園駐車場からふいご峠まで約5分、そこから徒歩約20分で天守に到着します。登城整理バスの運行は土日祝日と観光シーズンに限定されており、運行日以外はふいご峠まで直接車でアクセス可能です。バス料金は大人500円、小中学生200円(往復)で、雨天時は運行中止となる場合があります。また、備中松山城観光乗合タクシー(要予約)も運行されており、年中無休で1日往復4便、片道1人1,000円で利用できます。徒歩での登城も可能で、JR備中高梁駅から約90分、松山城登山口バス停から約50分のルートがあります。

9. 城下町高梁の魅力と周辺観光スポット

備中松山城のふもとに広がる高梁の城下町は、江戸時代の風情を今に伝える魅力的な観光エリアです。武家屋敷(旧折井家・旧埴原家)では当時の武家の暮らしぶりを見学でき、頼久寺庭園は小堀遠州作庭による国指定名勝の枯山水庭園として有名です。山田方谷記念館では幕末の財政改革で活躍した陽明学者の足跡をたどることができ、高梁基督教会堂は明治時代の洋風建築として県の重要文化財に指定されています。また、猫城主さんじゅーろーあしあと館では猫城主グッズの販売や展示が行われています。三館共通券(1,000円)や五館共通券(1,500円)を利用すると、効率よく城下町観光を楽しむことができます。

10. 城めぐりのポイントと楽しみ方

備中松山城を十分に楽しむためには、事前の準備と計画が重要です。山城のため、トレッキングシューズや運動靴での来城をおすすめし、ふいご峠駐車場では杖の貸し出しも行われています。登城には体力が必要ですが、大手門跡の圧巻の石垣や、自然の岩石と人工的な石垣が調和した美しい景観は一見の価値があります。天守裏からの石垣は特におすすめのビューポイントです。雲海鑑賞を目的とする場合は、気象条件を事前に確認し、早朝の時間帯を狙って訪問しましょう。また、大河ドラマ「真田丸」のオープニング撮影地としても有名で、各所に案内板が設置されています。城内での飲食は限られているため、二の丸のベンチでの軽食がおすすめです。現存天守の中でも最も訪問が困難な城の一つですが、その分得られる感動は格別で、日本の山城建築の傑作を心ゆくまで堪能できます。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

限定版・特別版:400円~500円

・高梁市観光交流センター(臨時休業時)

スタンプ情報