27.上田城

日本100名城基本情報

| 住所 | 長野県上田市二の丸 |

|---|---|

| 電話 | 0268-23-5403(上田城跡整備室) |

| 築城年 | 1583年(天正11年) |

営業情報

| 開館時間 | 散策自由(上田城櫓:9:00-17:00) |

|---|---|

| 入場料 | ●無料(城跡公園) ●上田城櫓:300円 |

| 休館日 | ●無休(城跡公園) ●上田城櫓:水曜日、祝日の翌日、11月中旬~3月 |

1. 真田昌幸が築いた戦略的要衝

上田城は天正11年(1583年)、真田昌幸によって築城された平城です。上田盆地のほぼ中央に位置し、千曲川の分流である尼ヶ淵に面した天然の要害を活用しています。武田信玄の家臣として頭角を現した真田氏が、独立した戦国大名として築いた居城であり、徳川家康との対立の拠点となりました。

2. 徳川軍を2度撃退した不落の城

上田城最大の特徴は、徳川の大軍を2度にわたって撃退した実戦の記録です。天正13年(1585年)の第一次上田合戦では、真田軍2000人が徳川軍7000人を退け、慶長5年(1600年)の第二次上田合戦では、徳川秀忠率いる38000人の大軍を真田昌幸・信繁父子が撃退。関ヶ原の戦いに秀忠が遅参する原因となりました。

3. 天然の要害を活用した縄張り

上田城は南を千曲川、北と西を矢出沢川に囲まれた河岸段丘上に築かれています。城の南側は尼ヶ淵と呼ばれる深い谷となっており、攻めにくい地形を巧みに利用した縄張りが特徴です。東側のみが攻め口となる構造で、ここに大手門と強固な防御施設が配置されていました。

4. 関ヶ原後の破却と真田信之の統治

関ヶ原の戦い後、西軍についた昌幸・信繁父子は高野山に幽閉され、上田城は徹底的に破却されました。東軍についた長男の真田信之が上田を領有しましたが、城の復興は許されず、三の丸に屋敷を構えて政治を行いました。元和8年(1622年)、信之は松代に転封となります。

5. 仙石忠政による城郭復興

信之の転封後、小諸から仙石忠政が入り、寛永3年(1626年)から上田城の復興を開始しました。本丸には櫓門2基、櫓7基を築き、現在見られる石垣や建物の基礎を整備しました。しかし忠政の死により工事は中断され、天守のない未完成の城として明治を迎えました。

6. 現存する櫓と復元建造物

現在の上田城には、江戸時代の西櫓が現存し、明治時代に城外に移築された南櫓・北櫓が昭和24年に城内に戻されています。平成6年には東虎口櫓門が木造復元され、往時の威容を偲ぶことができます。これらの建物は煤と柿渋で防水した下見板張りの黒い外観が特徴的です。

7. 真田神社と「落ちない城」の信仰

本丸跡には真田氏を祀る眞田神社が鎮座し、「不落の城」「落ちない城」として合格祈願や必勝祈願の参拝客で賑わっています。境内には真田家の家宝や関連資料が展示され、戦国ファンの聖地となっています。六文銭の家紋とともに真田氏の栄光を今に伝えています。

8. 上田城跡公園と四季の美景

現在の上田城は上田城跡公園として整備され、約千本の桜で知られる花見の名所です。春の千本桜まつりでは夜桜のライトアップも行われ、多くの観光客が訪れます。秋には紅葉も美しく、四季を通じて市民の憩いの場として親しまれています。

9. 真田氏関連史跡群の中核

上田城周辺には真田氏ゆかりの史跡が点在し、真田街道の重要な拠点となっています。真田氏館跡、松代城、沼田城など真田一族の居城を巡る「真田街道六城攻城記念御城印」の企画もあり、真田ファンの巡礼地として注目されています。

10. 観光とアクセスの拠点

上田城はJR上田駅から徒歩約12分の好アクセスにあり、長野県東信地方観光の拠点となっています。城下町には柳町をはじめとする歴史的街並みが残り、真田そばや美味だれ焼き鳥などのご当地グルメも楽しめます。大河ドラマ「真田丸」効果により、戦国史跡観光の一大拠点として発展しています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

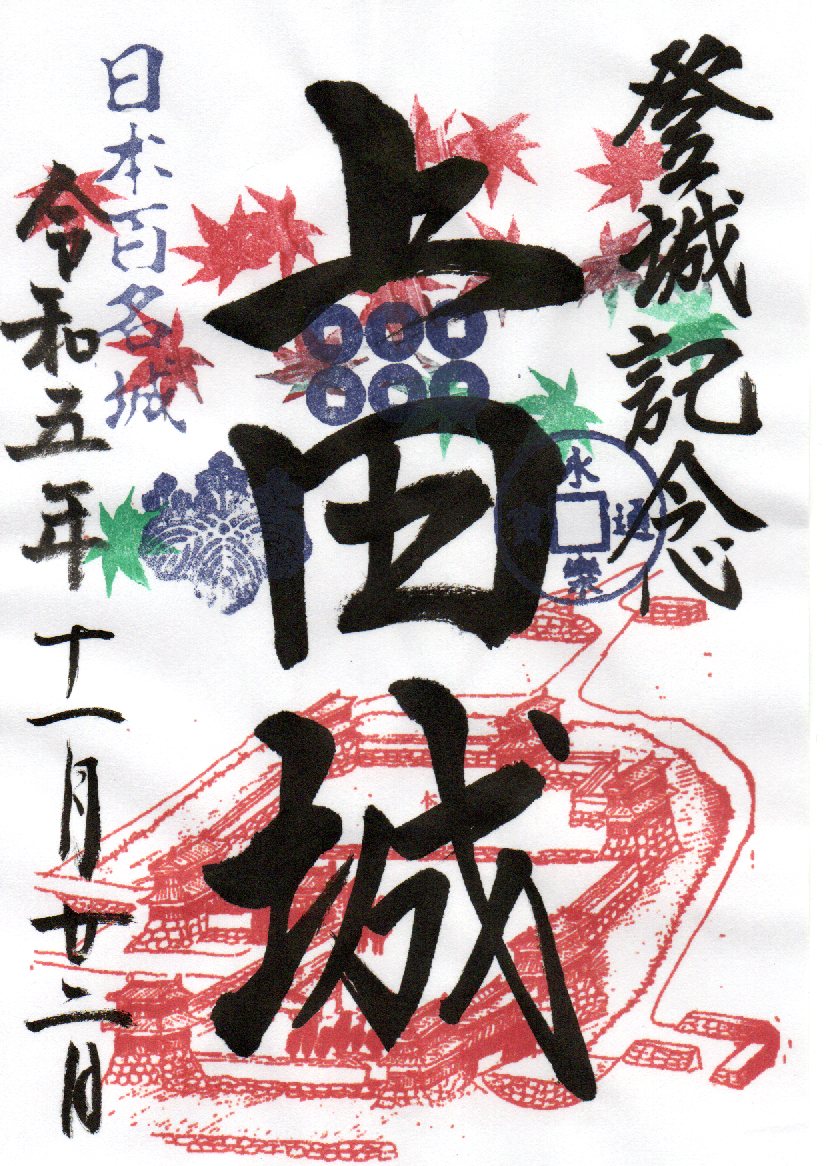

御城印情報

スタンプ情報