134.富山城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒930-0081 富山県富山市丸の内1-62 |

|---|---|

| 電話 | 076-432-7911(富山市郷土博物館) |

| 築城年 | 1543年(天文12年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 大人210円、高校生以下無料 |

| 休館日 | 年末年始(12月28日〜1月4日) |

1. 富山城の歴史と築城の経緯

富山城は天文12年(1543年)頃、越中西部の守護代である神保長職が椎名氏の支配地であった神通川東岸の安住郷に築城したことに始まります。築城当初は中世的な構造でしたが、その後上杉氏、神保氏、一向一揆などの間で激しい争奪戦が繰り広げられ、天正年間には織田信長の家臣である佐々成政が城主となり大規模な改修を行いました。本能寺の変後、成政は豊臣秀吉と対立し、天正13年(1585年)に秀吉自ら率いる7万の大軍に城を囲まれて降伏、その後城は破却されました。

2. 前田家による復興と富山藩の成立

関ヶ原の戦い後、加賀藩主となった前田利長は富山城を再建・大改修を行い、金沢城から移り住んで隠居城としました。しかし慶長14年(1609年)に城下からの火災により城内建築物の大半を焼失したため、利長は高岡城を築いて移住しました。その後寛永16年(1639年)に前田利常の次男・利次に10万石を与えて富山藩が成立し、万治2年(1659年)に富山城が正式な居城となって以来、約230年にわたって前田家の居城として機能しました。

3. 神通川を活用した水城の特徴

富山城の最大の特徴は、当時城のすぐ北を流れていた神通川(現在の松川)を天然の堀として活用した水城であったことです。神通川は富山城の辺りで東に大きく蛇行しており、その南岸に築かれた城は水に浮いているように見えたため「浮城」の異名で呼ばれ、難攻不落の要塞として知られました。また富山は北陸街道と飛騨街道が交わる越中の交通の要衝でもあり、政治・軍事・経済の重要拠点として機能していました。

4. 現在の富山城址公園と博物館

明治6年(1873年)の廃城令により富山城は取り壊されましたが、昭和29年(1954年)に富山産業大博覧会の記念建築物として鉄筋コンクリート造の模擬天守が建設され、現在は富山市郷土博物館として400年以上にわたる富山城の歴史を模型や映像を使って分かりやすく展示しています。城址は富山城址公園として整備され、本丸と西の丸の一部に石垣や堀が残るほか、富山城で唯一現存する建造物である千歳御門が保存されています。

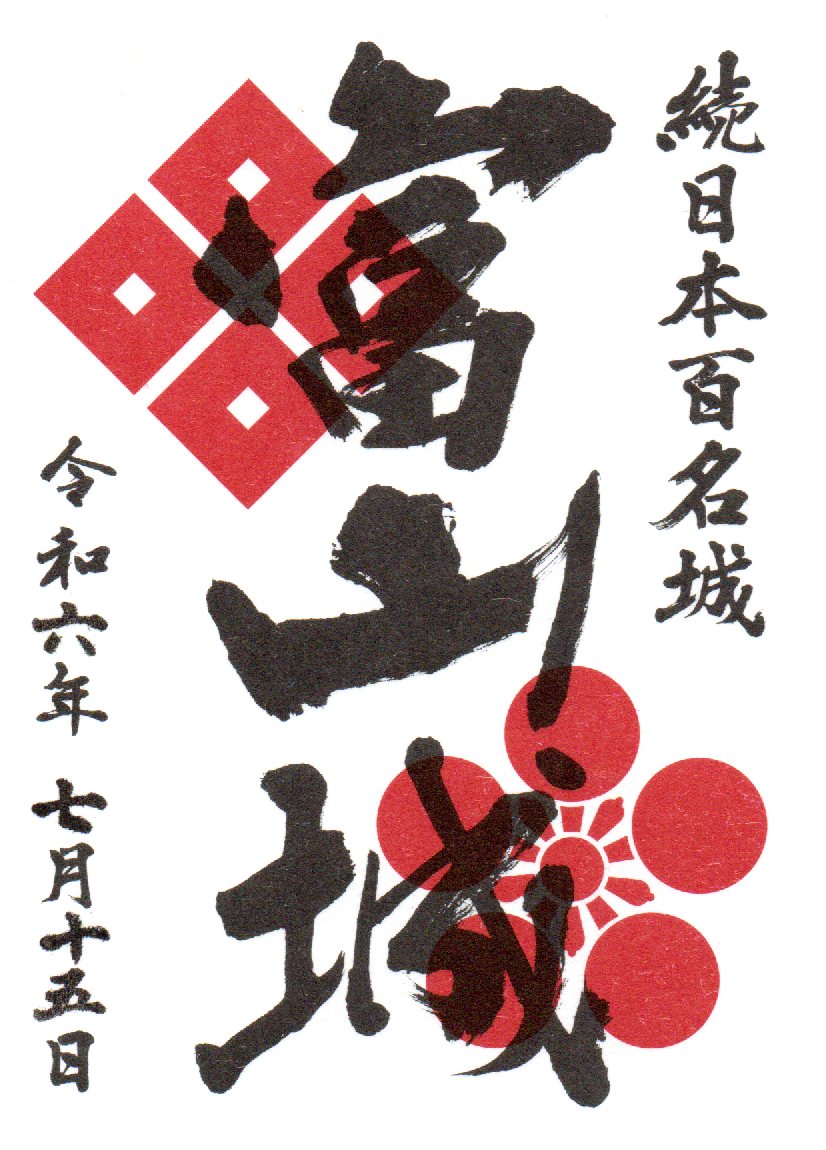

5. 続日本100名城としての価値

富山城は平成29年(2017年)に続日本100名城の134番に選定され、富山市郷土博物館にスタンプが設置されています。また富山市まちなか観光案内所では富山城主・佐々成政の家紋「角立て七つ割り四ツ目結紋」と富山藩主・前田家の家紋「加賀梅鉢」をあしらった御城印を300円で販売しており、城郭ファンに人気を集めています。最上階の天守展望台からは富山市中心街と立山連峰を一望でき、四季折々の美しい景観が楽しめます。