147.高天神城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒437-1435 静岡県掛川市上土方嶺向3136 |

|---|---|

| 電話 | 0537-21-1149 |

| 築城年 | 15世紀後半~16世紀初頭(推定) |

営業情報

| 開館時間 | 常時開放 |

|---|---|

| 入場料 | 無料 |

| 休館日 | なし |

1. 築城の経緯と立地の重要性

高天神城は静岡県掛川市の標高132mの鶴翁山に築かれた山城です。菊川下流域の平野部から少し離れた位置にあり、掛川と遠州灘を結ぶ東海道の要衝に立地していました。

築城時期については諸説ありますが、確実な記録として16世紀初頭に今川氏の家臣・福島助春が城代として駐屯したことが知られています。発掘調査では15世紀後半から16世紀初頭の陶器が出土しており、今川氏以前から在地勢力の「詰めの城」として利用されていた可能性があります。戦国時代には「高天神城を制するものは遠江を制す」と言われるほどの戦略的要衝でした。

2. 武田勝頼による攻略(第一次高天神城の戦い)

永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、城主の小笠原氏は徳川家康に従うようになりました。しかし、武田信玄・勝頼父子による遠江侵攻が始まると、高天神城は激しい攻防戦の舞台となります。

天正2年(1574年)、武田勝頼は高天神城に猛攻を加え、ついに二の丸を落城させました。城主小笠原氏助は織田・徳川の援軍を期待しましたが、援軍は間に合わず開城を余儀なくされました。父・信玄でも落とせなかった高天神城を攻略したことで、勝頼の武名は大いに上がりました。

3. 徳川家康による奪還(第二次高天神城の戦い)

武田氏が高天神城を支配する中、徳川家康は着々と反攻の準備を進めました。諏訪原城を奪取して大井川沿いの補給路を断ち、さらに横須賀城をはじめとする6か所の砦(高天神六砦)を築いて高天神城を包囲しました。

天正8年(1580年)9月、家康は満を持して高天神城攻撃を開始しました。城主岡部元信は約1000の兵で激しく抵抗しましたが、兵糧攻めにより徐々に追い詰められていきます。勝頼も援軍を送ろうとしましたが、四方を敵に囲まれた状況で実現しませんでした。翌天正9年(1581年)3月、岡部以下の将兵は最後の突撃を敢行し、全員討死して高天神城は陥落しました。

4. 天然要害としての地形的特徴

高天神城が「難攻不落の名城」と呼ばれた理由は、その地形にありました。城は三方を断崖絶壁に囲まれ、残る一方も尾根続きという天然の要害に築かれていました。中世当時は周囲を湿地や潟が囲んでおり、さらに防御力を高めていました。

武田軍が初めて高天神城を目にした際、その地形の険しさに一度は退却したという逸話も残っています。まさに「守るに易く、攻めるに難い」地形を最大限に活用した城だったのです。

5. 一城別郭の特殊な城郭構造

高天神城の最大の特徴は「一城別郭」という珍しい構造です。東峰と西峰の両方に主郭部を配置し、それぞれが独立した城郭として機能できるよう設計されていました。現在、西峰には高天神社が鎮座しており、激戦の跡を静かに見守っています。

天正9年の落城後、高天神城は廃城となりました。その後も城郭として再整備されることはありませんでしたが、山頂の高天神社により地域のシンボルとしての役割を果たし続けました。現在は国史跡として指定され、戦国時代の山城遺構が良好に保存されている貴重な史跡となっています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

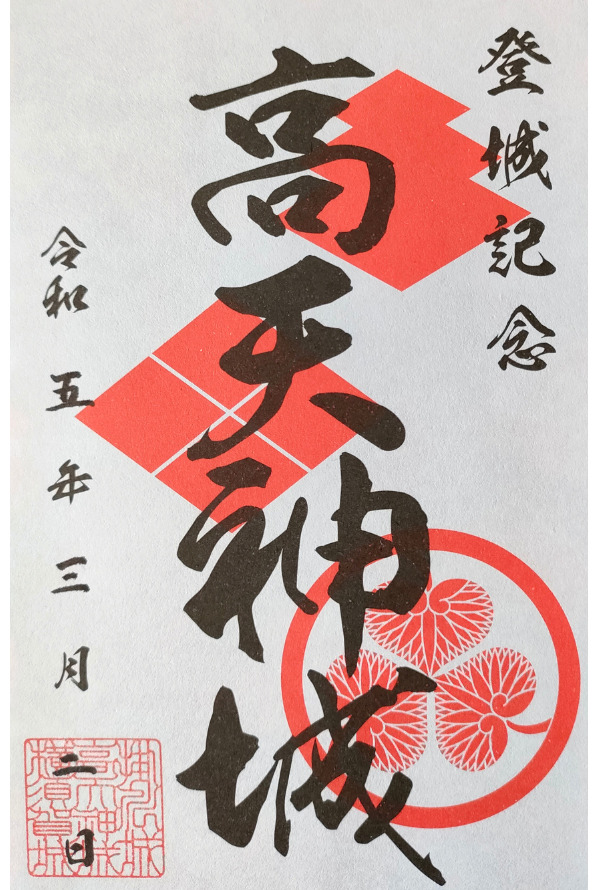

御城印情報

掛川観光協会ビジターセンター「旅のスイッチ」

掛川南部観光案内処

掛川市文化会館シオーネ

スタンプ情報

掛川観光協会ビジターセンター「旅のスイッチ」

掛川南部観光案内処