144.大垣城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒503-0887 岐阜県大垣市郭町2-52 |

|---|---|

| 電話 | 0584-74-7875 |

| 築城年 | 天文4年(1535年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 一般200円(郷土館との2館共通券)、18歳未満無料 |

| 休館日 | 火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 |

1. 大垣城の歴史と概要

大垣城は天文4年(1535年)に美濃守護・土岐一族の宮川吉左衛門尉安定によって創建されたと伝えられる平城で、岐阜県大垣市の中心部に位置しています。戦国時代には氏家直元による大規模改修を経て本格的な城郭として整備され、伊藤祐盛が望楼型3重4階の天守を築き、後に石川氏による総堀の追加、久松松平氏による複合式層塔型4重4階への改修を経て、慶安2年(1649年)に戸田氏鉄の代で明治に至る姿となりました。昭和11年(1936年)に国宝に指定されましたが、昭和20年(1945年)7月の大垣空襲で焼失し、昭和34年(1959年)4月に4層4階の天守が外観復元されて現在に至っています。

2. 関ヶ原の戦いにおける重要性

大垣城最大の歴史的意義は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて西軍の本拠地となったことです。城主・伊藤盛宗が西軍に属したため、石田三成ら西軍主力部隊が入城して根拠地とし、戦略会議や作戦立案の中心となりました。西軍本隊が関ヶ原に移動後は福原長堯(三成義弟)らが守将として残留しましたが、関ヶ原本戦での西軍敗北後に東軍に攻囲され、相良頼房らの裏切りにより落城しました。このときの逸話は石田三成の家臣の娘「おあむ」が語った『おあむ物語』として現在も貴重な戦国史料として残され、女性の視点から見た関ヶ原合戦の実情を伝えています。

3. 戸田氏11代の治世と城郭整備

江戸時代に入ると徳川家康により譜代大名の石川康通が城主となり、慶長18年(1613年)に石川忠総による総堀の追加、松平忠良による天守改修など段階的な整備が進められました。寛永12年(1635年)に戸田氏鉄が10万石で入封して以降は戸田氏11代が明治維新まで治め、大垣藩として安定した統治を継続しました。戦国期には水堀を幾重にもめぐらせた堅城で、敷地は現在の3倍以上、櫓数は10を数える大規模な要塞でしたが、現在は本丸・二ノ丸址が大垣公園として整備され、復元天守と戸田氏鉄の騎馬像が往時の威容を偲ばせています。

4. 独特の城郭構造と建築特徴

大垣城は美濃平野北西部の沼沢と河川を利用して築かれた平城で、全国的にも珍しい4層4階建て総塗りごめ様式の天守が特徴です。天守台の石垣には石灰岩を使った「わらい積み」という不揃いな積み方が採用され、巨石(鏡石)が配置されて施工主や石工の高い技術を示す意匠と実用を兼ね備えた構造となっています。外堀には市内を流れる水門川が利用され、現在も戦後に総堀が用水路として残存している部分があります。天守最上階からは岐阜城や伊吹山、関ヶ原の戦いで毛利軍が陣を構えた南宮山などが一望でき、当時の戦略的要衝としての立地を実感できます。

5. 現代的価値と文化観光

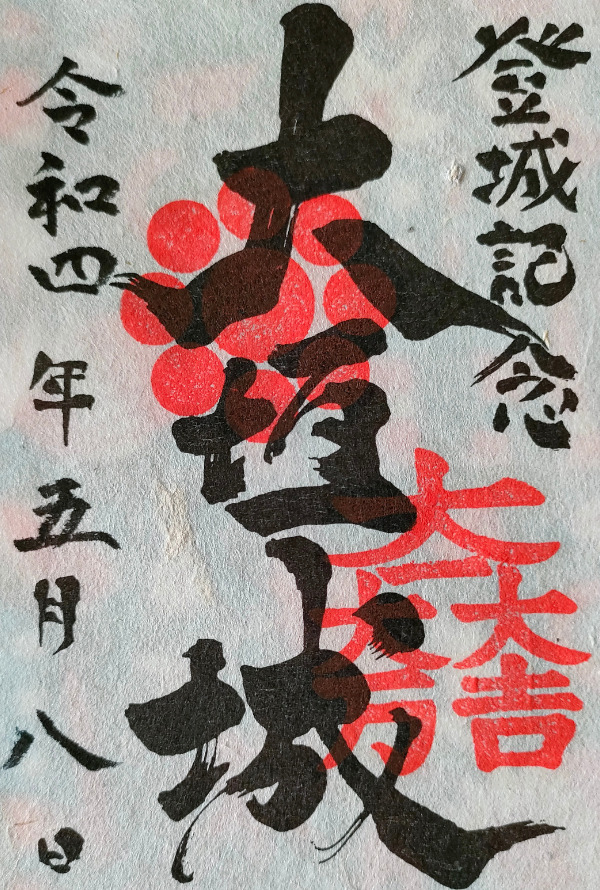

現在の大垣城天守内部は関ヶ原の戦いに特化した資料館として整備され、杭瀬川の戦いのジオラマ、石田三成や戸田氏の甲冑、火縄銃・槍・弓の体験コーナーなど充実した展示内容で来館者を魅了しています。本美濃和紙(ユネスコ無形文化遺産)を使用した御城印は石田家と戸田氏の家紋をあしらった特別仕様で、関ヶ原合戦ファンに人気を博しています。最先端VRカメラによる「VR映像大垣城」も公開され、4K高画質で城内を360度見学できるデジタル体験も提供されており、「水の都」大垣の観光拠点として年間を通じて多くの歴史愛好家が訪れています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

スタンプ情報