34.七尾城

日本100名城基本情報

| 住所 | 石川県七尾市古府町竹町古屋敷町入会大塚14-6他 |

|---|---|

| 電話 | 0767-53-8437(七尾市教育委員会スポーツ・文化課) |

| 築城年 | 1428年頃(正長年間) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00(七尾城史資料館、入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 城跡散策無料、資料館:大人200円、大・高校生160円、中学生以下無料 |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日、12/11~3/10 |

1. 歴史と築城の経緯

七尾城は正長年間(1428年頃)、室町幕府三管領家の一角を占める畠山氏のうち、能登国守護の畠山満慶によって築かれた山城である。当初は砦程度の規模であったが、約150年間にわたって能登畠山氏の居城として次第に拡張・増強された。城名は七尾城が築かれた松尾・竹尾・梅尾・菊尾・亀尾・虎尾・龍尾の七つの尾根に由来するといわれ、別名を松尾城、末尾城とも呼ぶ。

2. 畠山氏の全盛期

畠山氏第五代当主である畠山慶致の頃には守護所も府中から七尾城へと移され、山麓に「千門万戸」と称される城下町が一里余りも連なり、山頂にそびえる七尾城の威容は「天宮」とまで称されるほどの繁栄を誇った。第七代畠山義総の代には、七尾城下に壮麗な「畠山文化」が栄え全盛期を迎え、日本五大山城の一つに数えられるほど強固な城となった。

3. 上杉謙信の侵攻と落城

1576年(天正4年)、能登国に侵攻した上杉謙信によって包囲され、七尾城の戦いが始まった。謙信は上条政繁(畠山義春)を新たな畠山氏当主として擁立し、能登の治安回復という大義名分で攻撃を開始した。七尾城は一年にわたって持ちこたえたが、1577年(天正5年)9月15日、遊佐続光の内応により上杉軍が侵入し、約150年続いた畠山氏の統治に終止符が打たれた。

4. 織田・前田時代と廃城

七尾城落城後、上杉謙信は城の改修を始め、自ら本丸に上って七尾湾を望む絶景の素晴らしさを家臣への書状に記した。その後、織田信長の能登征服により1581年(天正9年)に前田利家が能登国を拝領し七尾城主となった。しかし利家は1582年(天正10年)頃から港に近い小丸山での新たな築城を開始し、1589年頃には七尾城は廃城となった。

5. 城郭の規模と構造

七尾城は石動山系北端の標高300mほどの尾根上に築かれ、南北約2.5km、東西約1.0km、面積約252.6haにおよぶ巨大な規模を誇る。城域は「城山」と呼ばれ、七つの尾根から枝分かれする大小の尾根に無数の砦を配置した大規模な山城である。本丸を中心に二の丸、三の丸、桜馬場、調度丸、温井屋敷などの主要曲輪が配置され、戦国期山城の典型的な野面積み石垣が各所に残されている。

6. 主要な見どころ

七尾城の最大の見どころは本丸跡からの眺望で、七尾市街や七尾湾、能登島、能登半島を一望できる絶景は上杉謙信も称賛したと伝わる。桜馬場は石垣が五段に組まれた七尾城最大規模の曲輪で、本丸の野面積み石垣と共に戦国期山城の典型的な構造を示している。温井屋敷の内桝形虎口にある九尺石は城の鎮護の要とされた巨石で、築城技術の高さを物語っている。

7. 文化財指定と保存

七尾城跡は国の史跡に指定され、日本100名城にも選定されている。近年は七尾市教育委員会による樹木の伐開・剪定により、本丸からの眺望が復元され、往時の景観を楽しむことができる。2024年の能登半島地震により一部が閉鎖されていたが、2025年4月から大手道が仮復旧し、山麓から本丸まで歩いて登城できるようになった。城山展望台も2025年5月から利用可能となっている。

8. アクセスと登城ルート

七尾城へは、JR七尾駅から市内循環バス「まりん号」で「城史資料館前」バス停まで約13分、そこから本丸まで徒歩約60分の登山コースがある。また県道城山線で本丸駐車場まで車でアクセスすることも可能で、駐車場から本丸までは徒歩約15分である。麓の七尾城史資料館から山道をたどる「七尾城制覇コース」約150分のハイキングも人気がある。

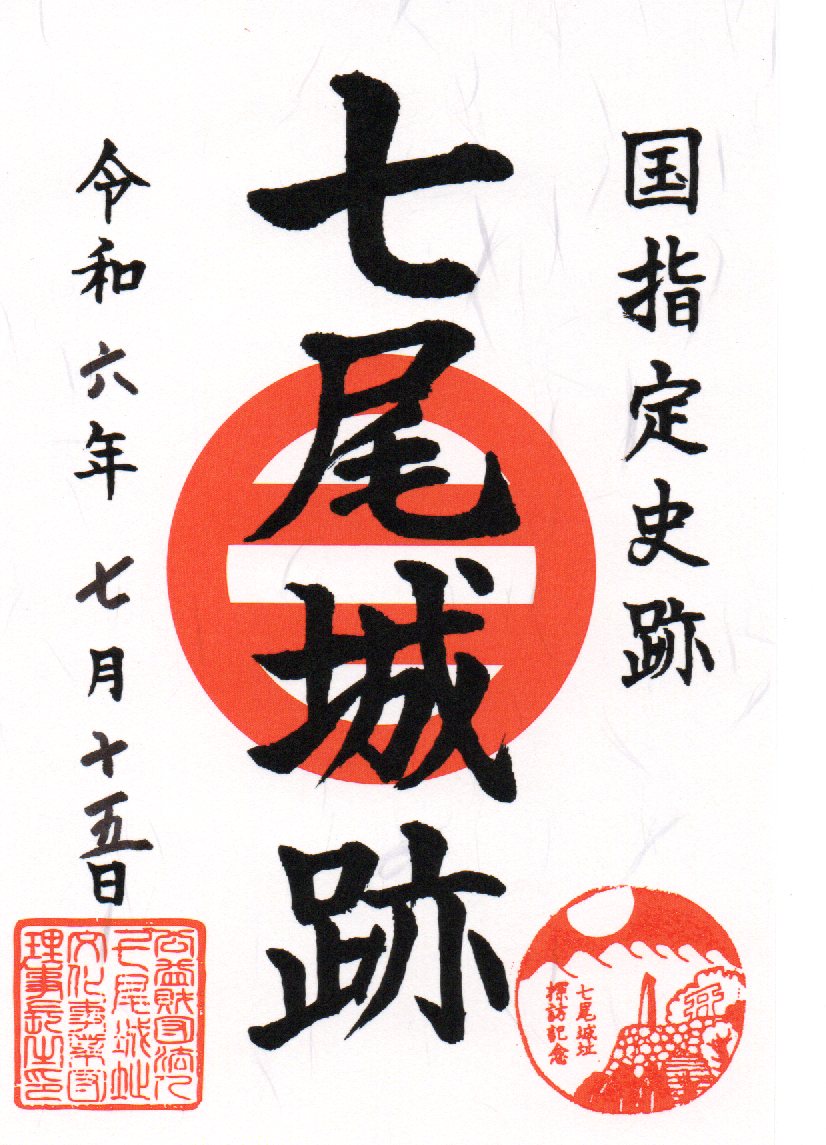

9. 日本100名城スタンプと資料館

日本100名城スタンプは七尾城史資料館の正面入口軒先に設置されており、休館中も利用可能である。資料館は昭和37年に七尾城主の子孫である畠山一清翁によって建てられ、平成7年に大改修された中世城のイメージを取り入れた近代建築で、七尾城や城下から出土した貴重な資料が展示されている。隣接する懐古館では古屋敷町肝煎の飯田家邸宅も見学できる。

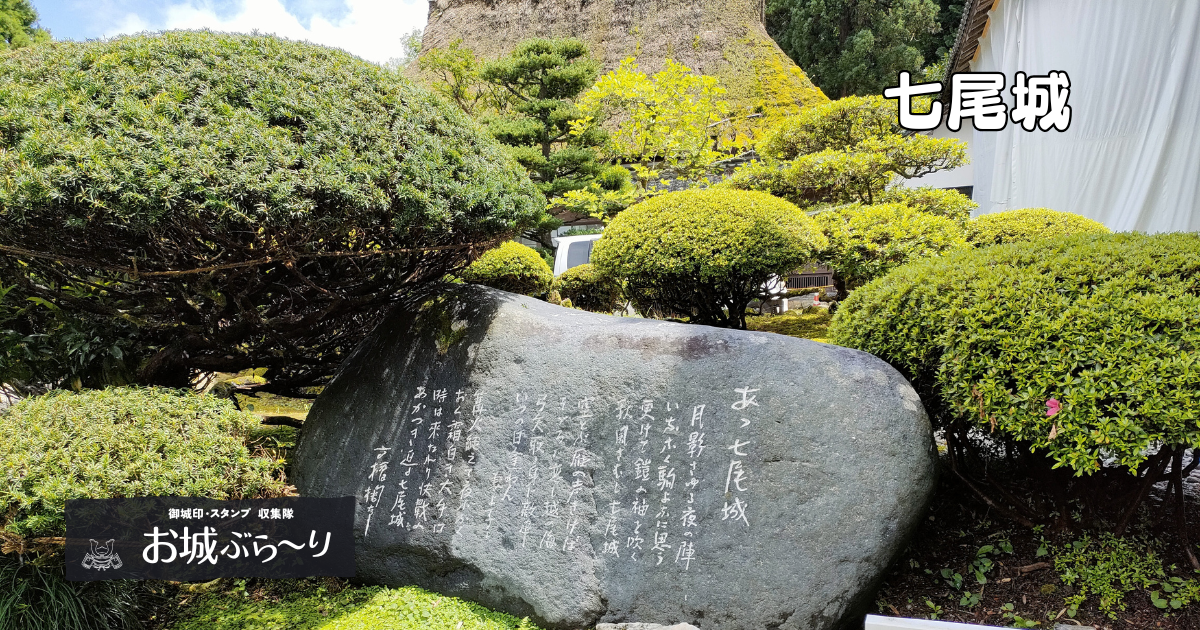

10. 文化的意義と現在

七尾城跡は能登畠山氏の約150年にわたる統治の歴史を物語る貴重な文化遺産である。上杉謙信の『九月十三夜』の詩碑をはじめ、畠山義忠の歌碑など複数の文学碑が城内に建ち、戦国ロマンを偲ばせる。毎年9月に開催される七尾城まつりは昭和17年から続く伝統行事で、2023年には第82回を迎えた。現在も市民に愛され続ける歴史的シンボルとして、能登の文化的アイデンティティを象徴する重要な存在となっている。