46.長篠城

日本100名城基本情報

| 住所 | 愛知県新城市長篠字市場22-1 |

|---|---|

| 電話 | 0536-32-0162(長篠城址史跡保存館) |

| 築城年 | 1508年(永正5年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

|---|---|

| 入場料 | 一般220円、小中学生100円 |

| 休館日 | 火曜日(火曜日が休日の場合は翌平日)、年末年始(12/29~1/3) |

1. 長篠城の基本情報

長篠城は愛知県新城市にある城跡で、1508年(永正5年)に菅沼元成によって築かれた歴史ある城です。豊川と宇連川の合流点という天然の要害に位置し、東三河と長野県方面、静岡県・岐阜県方面を結ぶ交通の要所として重要な役割を果たしていました。現在は国の史跡に指定され、日本100名城(46番)にも選定されています。

2. 歴史と築城の背景

城は永正5年(1508年)に土岐氏の一族である菅沼元成が築城したとされています。代々長篠菅沼氏が居城として利用していましたが、戦国時代には今川氏、松平氏(徳川氏)、武田氏と支配者が変遷しました。1573年(天正元年)に徳川家康が長篠城を奪回し、武田氏への最前線基地として大規模な改修を行いました。

3. 長篠の戦いと籠城戦

1575年(天正3年)5月、武田信玄の跡を継いだ武田勝頼が15,000の大軍で長篠城を包囲しました。城主奥平信昌(貞昌)以下わずか500の兵が籠城し、鳥居強右衛門を岡崎に遣わして織田信長・徳川家康に救援を要請。この籠城戦が有名な長篠・設楽原の戦いの発端となり、武田軍の敗北につながりました。

4. 城郭の構造と防御

長篠城は豊川と宇連川の合流点の断崖上に築かれた平山城で、本丸、野牛郭、弾正郭、帯郭、巴城郭などの曲輪で構成されていました。三方を川に囲まれた天然の要害で、北側には大規模な土塁と堀を配置し、徳川氏による改修で防御力が大幅に強化されました。現在も本丸付近の土塁や空堀が良好に残存しています。

5. 鳥居強右衛門の忠義

長篠城の籠城戦で最も有名な人物が鳥居強右衛門です。城主奥平信昌の命で岡崎への使者として活躍し、援軍要請を成功させました。しかし帰路で武田軍に捕らえられ、城兵に対して援軍は来ないと嘘を言うよう強要されましたが、真実を叫んで磔刑に処されました。その忠義は敵である武田軍からも称賛されました。

6. 長篠城址史跡保存館

城跡の帯郭跡には1964年に開館した長篠城址史跡保存館があり、長篠・設楽原の戦いに関する貴重な資料を展示しています。奥平家に伝わる「血染めの陣太鼓」をはじめ、武具・甲冑、火縄銃の玉などの出土品、参戦将士の子孫からの寄贈品など多数の史料を通して、戦いの歴史を詳しく学ぶことができます。

7. 現在の遺構と見どころ

現在の長篠城跡では、本丸を中心とした約35,500平方メートルが史跡指定地となっています。本丸北東部の「横矢掛け」を意識した土塁とその堀、野牛曲輪の物見櫓跡、厩跡とされる窪地や井戸などの遺構が残存しています。春は桜と新緑、秋は紅葉が美しく城址を彩り、四季を通じて歴史散策を楽しめます。

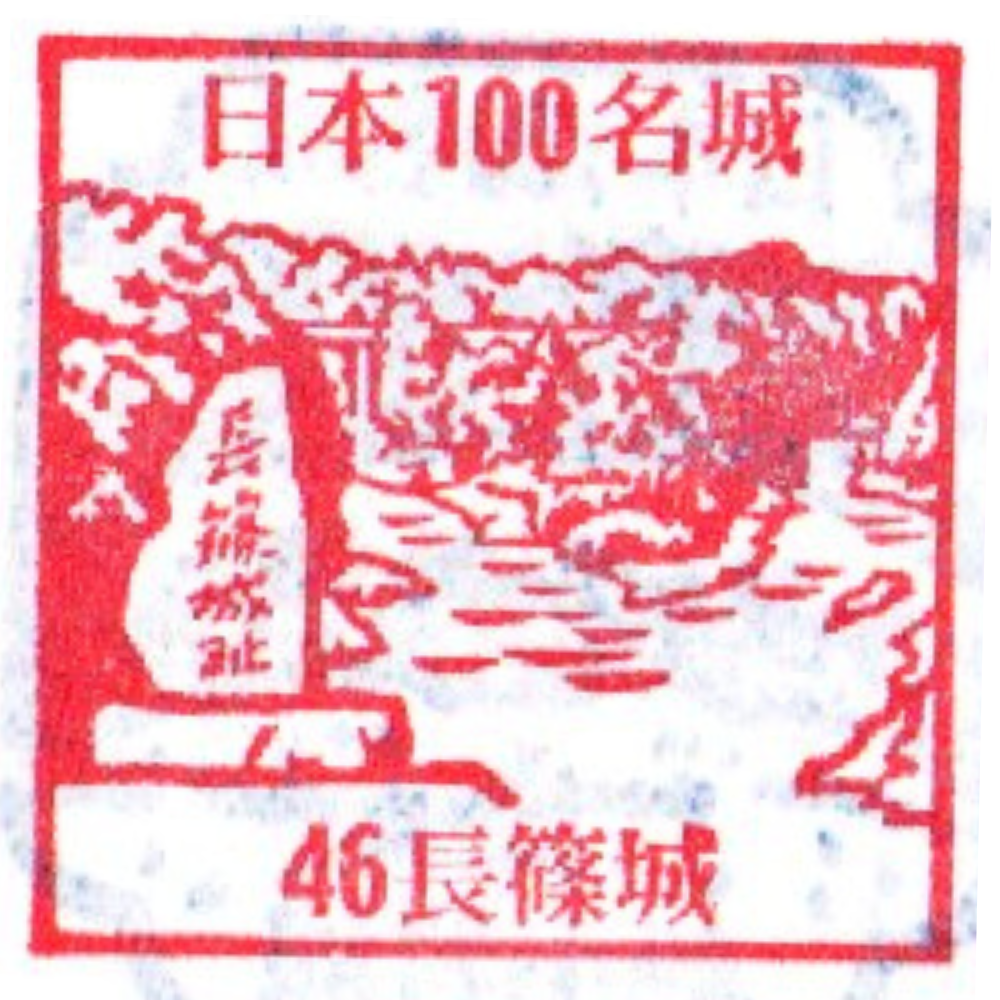

8. 日本100名城スタンプ

日本100名城(46番)のスタンプは、長篠城址史跡保存館1階の自動販売機横(館外)に設置されています。館外設置のため、保存館の開館時間外や休館日でも24時間押印が可能です。台風接近時など管理の都合により一時的に移動・格納される場合があります。

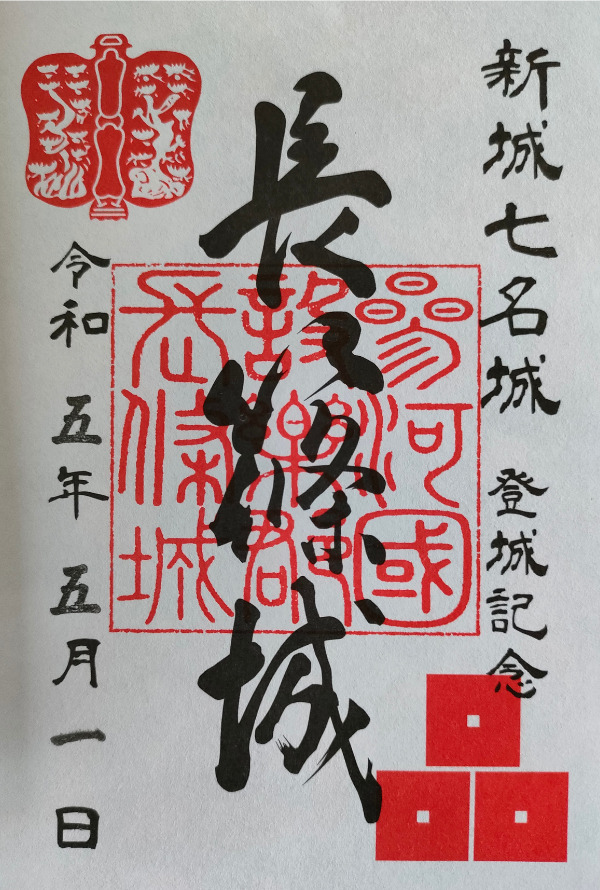

9. 御城印とアクセス情報

御城印は長篠城址史跡保存館の受付で購入できます(長篠城・柿本城各300円)。アクセスはJR飯田線長篠城駅から徒歩約8分、車の場合は新東名高速新城ICから国道151号を飯田方面へ約3キロメートル。保存館に隣接して無料駐車場(普通車約50台、大型バス2台)が完備されています。

10. 周辺の関連史跡

長篠城周辺には長篠・設楽原の戦いに関連した多くの史跡が点在しています。鳥居強右衛門磔死の碑、武田勝頼本陣跡の医王寺、武田方武将の墓、設楽原古戦場の馬防柵復元など、戦国時代の歴史を体感できる史跡巡りが楽しめます。毎年5月5日には「長篠合戦のぼりまつり」が開催され、合戦行列や火縄銃の実演が行われます。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

スタンプ情報