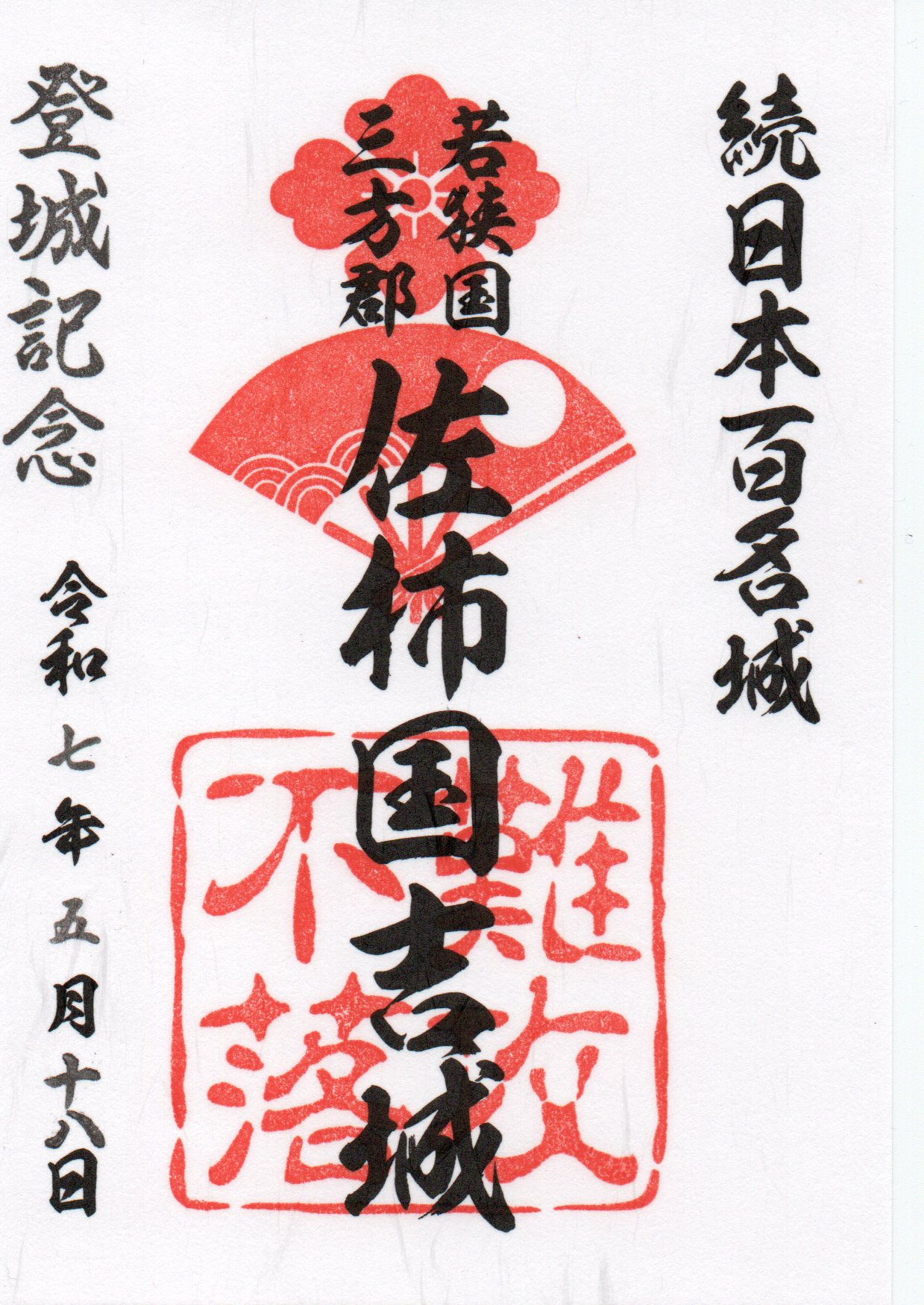

139.佐柿国吉城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿25-2 |

|---|---|

| 電話 | 0770-32-0050 |

| 築城年 | 弘治2年(1556年) |

営業情報

| 開館時間 | 9:00~17:00、12月~3月:10:00~16:30 |

|---|---|

| 入場料 | 大人100円、中学生以下50円 |

| 休館日 | 月曜日、祝日の翌日、年末年始(12月29日~1月3日) |

1. 佐柿国吉城の概要と歴史的意義

佐柿国吉城は、福井県三方郡美浜町の標高197.3mの城山に築かれた戦国時代の山城で、2017年に続日本100名城(139番)に選定されています。弘治2年(1556年)、若狭国守護大名武田氏の重臣である粟屋勝久によって、若越国境の境目の城として築城されました。越前国と丹後国を結ぶ「丹後街道」を押さえる軍事上の要衝に位置し、永禄6年(1563年)からの約10年間、越前朝倉氏のたびたびの侵攻を撃退し続けた「難攻不落」の城として知られています。

2. 築城の経緯と戦略的重要性

粟屋勝久が国吉城を築いた背景には、越前朝倉氏の若狭侵入に対する防衛という明確な戦略がありました。若狭国東端部に築かれた佐柿国吉城は、越前国との国境を警備する「境目の城」として、朝倉氏の南下を阻む最前線の要塞となりました。城は御岳山の北西尾根端の通りやすい椿峠を抑える位置にあり、越前から若狭に深く侵入するには必ずこの峠を通過する必要があったため、朝倉軍にとって攻略必須の戦略拠点でした。

3. 朝倉氏との攻防戦と織田信長の来城

永禄6年(1563年)から約10年間、越前朝倉氏は幾度となく国吉城を攻めましたが、粟屋勝久は壮絶な籠城戦を繰り広げて一度も落城を許しませんでした。元亀元年(1570年)4月には、越前朝倉氏を攻めるため進軍してきた織田信長・徳川家康の連合軍が国吉城に駐軍し、織田方の最前線の城として越前攻めの戦略が練られました。信長は長年にわたる粟屋勝久の戦いぶりを賞賛したと伝わり、この城を拠点として天筒山城・金ヶ崎城を攻略しましたが、浅井長政の裏切りにより撤退を余儀なくされました。

4. 豊臣時代から江戸時代への変遷

本能寺の変後、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いで豊臣秀吉が勝利すると、秀吉の家臣である木村定光が国吉城主に任命されました。城山の西南麓の小集落だった佐柿が城下町として整備されたのはこの頃で、木村氏時代には石垣による大規模な改修が行われました。その後、慶長5年(1600年)に京極高次が若狭一国の領主となり、元和元年(1615年)に酒井忠勝が小浜藩主となった後、寛永11年(1635年)に廃城となりました。

5. 現在の城址と見学情報

現在の佐柿国吉城は発掘調査により多くの遺構が確認されており、曲輪の石垣や土塁、堀切などを見学することができます。特に本丸では礎石を抜き取った土坑跡が確認され、天守を思わせる建造物が建てられていたと考えられています。麓にある若狭国吉城歴史資料館は佐柿町奉行所跡に建つ国登録有形文化財・旧田辺半太夫家住宅を利用した資料館で、開館時間は9:00~17:00(12月~3月は10:00~16:30)、入館料は大人100円です。続日本100名城のスタンプは資料館内に設置され、御城印も300円で販売されています。