137.福井城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1 |

|---|---|

| 電話 | 076-20-0252 |

| 築城年 | 1606年(慶長11年) |

営業情報

| 開館時間 | 自由 |

|---|---|

| 入場料 | 無料 |

| 休館日 | 無休 |

1. 福井城の歴史と築城の経緯

福井城は慶長11年(1606年)、徳川家康の次男である結城秀康により築城された平城です。前身となる北ノ庄城は織田信長の家臣柴田勝家が天正3年(1575年)に築いたもので、天正11年(1583年)に豊臣秀吉軍の攻撃により落城し、勝家は夫人のお市の方とともに自害しました。慶長5年(1600年)12月、関ヶ原の戦いの功績により秀康が越前国13郡68万石の領主として封じられ、翌年9月より勝家の北ノ庄城を改修・整備しながら6年の歳月をかけて新たに福井城を築城しました。

2. 越前松平家の居城としての繁栄

福井城は築城以来約270年間17代にわたり越前松平家の居城として機能し、福井藩68万石の政治・経済の中心となりました。築城当時は高さ37m・四層五階の雄大な天守閣が建っていましたが、寛文9年(1669年)4月15日に城下東南の永雲寺門前から出火した大火により福井城や城下の大半が焼失しました。福井藩は幕府から5万両を借り入れて御殿や櫓、門などの再建を行いましたが、天守だけはその後も再建されることがありませんでした。「北ノ庄」という地名は3代藩主松平忠昌により、北の字は敗北につながるとして「福居」と改称され、その後さらに「福井」となりました。

3. 福井城の構造と特色

福井城は本丸・二の丸・三の丸から成る平城で、本丸と二の丸の縄張りは徳川家康によるものとされています。城下近郊の足羽山で採掘される笏谷石で築かれた石垣と堀が特徴的で、城の南部には百間堀という壮大な外堀が築かれていました。城下町には芝原上水という上水道が整備され、九頭竜川の水を取り入れて城下を潤していました。本丸の南側には「福の井」と呼ばれる井戸があり、慶長6年(1601年)の築城当時からあったとされ、福井という地名の由来になったとも伝えられています。

4. 現在の福井城址と復元整備

明治4年(1871年)の廃藩置県により福井城は廃城となり、城内の建物や施設は取り払われ、堀も次第に埋め立てられました。現在ではわずかに本丸と天守台およびその周囲の内堀を残すのみとなっており、本丸跡地には福井県庁、福井県議会、福井県警察本部が庁舎を構えています。平成30年(2018年)には山里口御門が復元され、午前7時から午後6時まで無料開放されています。平成29年(2017年)3月には「福の井」の井戸枠や上屋が福井地震前の大きさに復元整備されました。

5. 続日本100名城としての価値

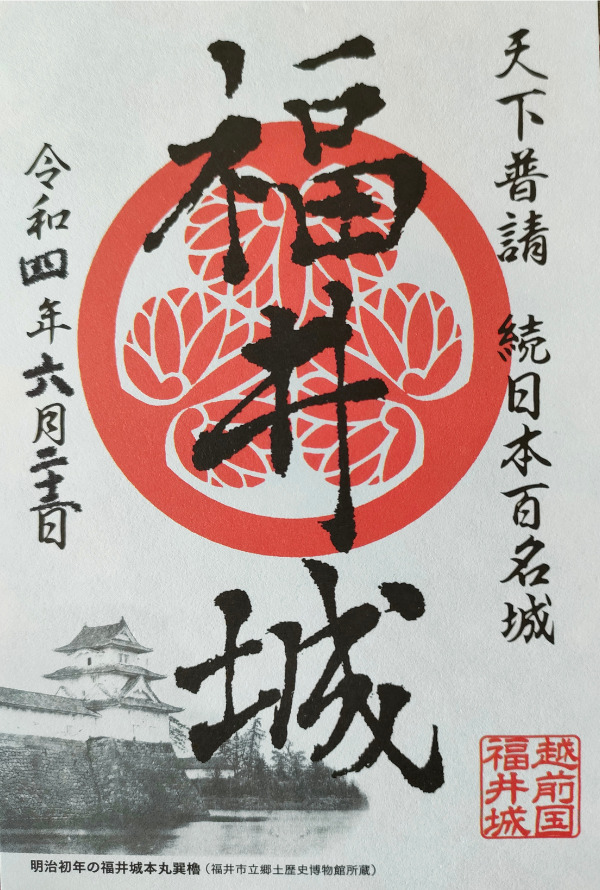

福井城は平成29年(2017年)に続日本100名城の137番に選定され、福井県庁1階受付にスタンプが設置されています。平日の開庁時間外や休日には通用口のインターホンで警備員に声をかけることでスタンプを押すことができます。御城印は福井市立郷土歴史博物館で300円で販売されており、福井城址からも約10分の距離にあります。春には桜が咲き誇る天守台下の景観が美しく、福井駅から徒歩5分という立地の良さもあり、多くの歴史愛好家が訪れる重要な史跡として親しまれています。

アクセスマップ

関連リンク

散歩記録

御城印情報

スタンプ情報