135.増山城

続100名城基本情報

| 住所 | 〒939-1431 富山県砺波市増山 |

|---|---|

| 電話 | 0763-82-1904(砺波市教育委員会) |

| 築城年 | 1363年(貞治2年) |

営業情報

| 開館時間 | 自由 |

|---|---|

| 入場料 | 無休 |

| 休館日 | 無料 |

1. 増山城の歴史と築城の経緯

増山城は南北朝時代の貞治2年(1363年)、『二宮円阿軍忠状』に「和田城」として史料に初見され、はじめ桃井直常方の勢力が守備していたが、後に幕府軍により攻略されたとみられます。戦国時代には越中守護代・神保氏の重要拠点として知られ、永禄3年(1560年)に神保長職が上杉謙信により富山城を攻略された後、増山城に立て籠もりました。この時の謙信書状に「増山之事、元来嶮難之地」とあるように、要害堅固な城として恐れられていました。

2. 上杉謙信との激戦と城主の変遷

永禄5年(1562年)に神保長職が上杉氏に降伏した後は、増山城が神保氏の本拠地となりましたが、神保家の反上杉派が一向一揆と結んで抵抗したため、天正4年(1576年)、上杉謙信により攻略されました。天正6年(1578年)の御館の乱では、上杉景勝方の吉江宗信が増山城を守り、その後天正9年(1581年)に織田軍の攻撃により落城し、佐々成政が重臣を入れて守らせました。前田氏治下には中川光重、山崎長鏡が城代を務めましたが、元和の一国一城令により廃城となりました。

3. 越中三大山城としての規模と構造

増山城は和田川右岸の山上に築かれた山城で、松倉城(魚津市)、守山城(高岡市)と並び越中三大山城と称されています。南北1.4km、東西0.9kmの広大な範囲に及び、二つの谷によって城域は南北におおよそ3つに分けられ、中央に増山城の中心部、北に亀山城、南に赤坂山屋敷・団子地山屋敷が配置されています。城の主郭は二の丸と考えられ、東西90m、南北50mの最大規模をもち、これを囲むように四方に一ノ丸、安室屋敷、三ノ丸、無常の郭群が配置されています。

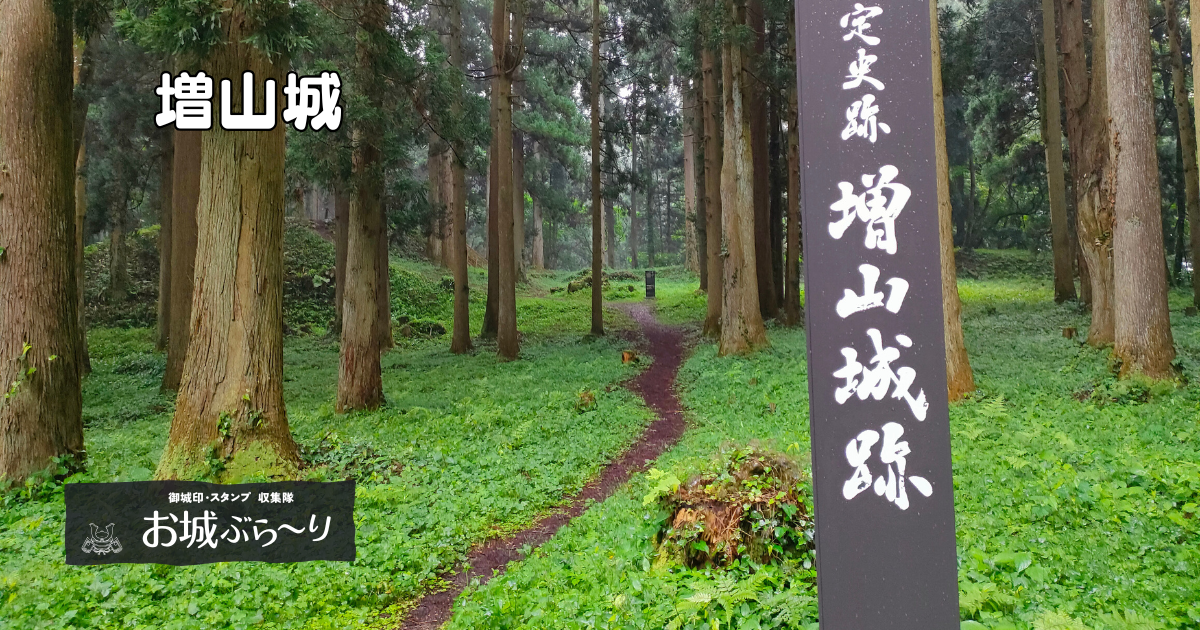

4. 現在の史跡整備と見どころ

平成21年(2009年)7月23日に国史跡に指定された増山城跡は、土塁や空堀のほか、井戸、櫓台、簱台石といった遺構が良好に残されており、登山道を歩いていくと左右の尾根にある見事な薬研堀を見ることができます。東側から南側にかけては長さ300mにも及ぶ長大な堀切を二重に配し、さらに畝状竪堀群を設置して和田川を最外周の外堀にするなど、強固な防御線が構築されています。毎年秋には「増山城戦国祭り」が開催され、地域の歴史を顕彰する取り組みが行われています。

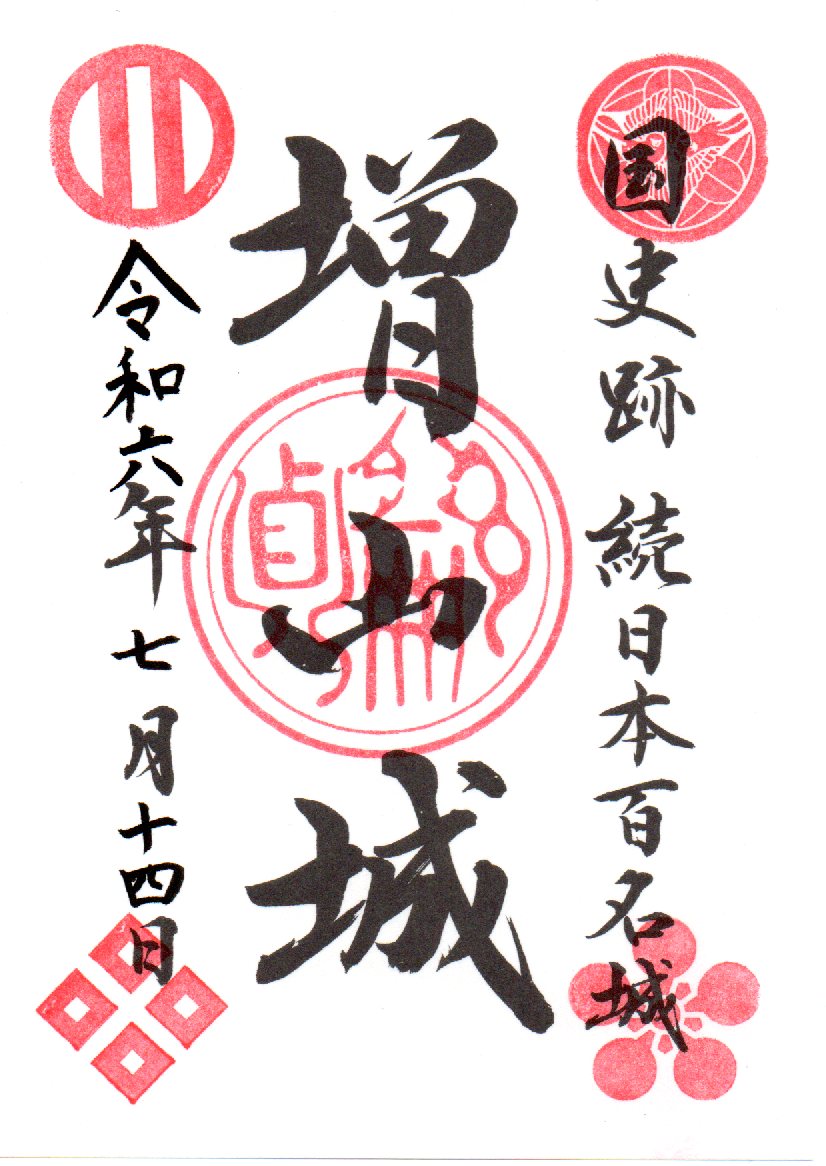

5. 続日本100名城としての価値

増山城は平成29年(2017年)4月6日に続日本100名城の135番に選定され、砺波市埋蔵文化財センターにスタンプが設置されています。同センターでは増山城跡から出土した遺物や増山城の模型を展示しており、御城印も300円で販売されています。また増山城の名誉城主・春風亭昇太師匠が案内する音声ガイド「ますナビ」やARアプリ「城ポジ 増山城-謙信の秘刀-」など、最新技術を活用した見学サポートも充実しており、戦国時代の山城の醍醐味を体感できる貴重な史跡として注目を集めています。