ざっくり変遷

津城の歴史は、一人の武将だけが作ったものではなく、まるでリレーのように受け継がれていきました。

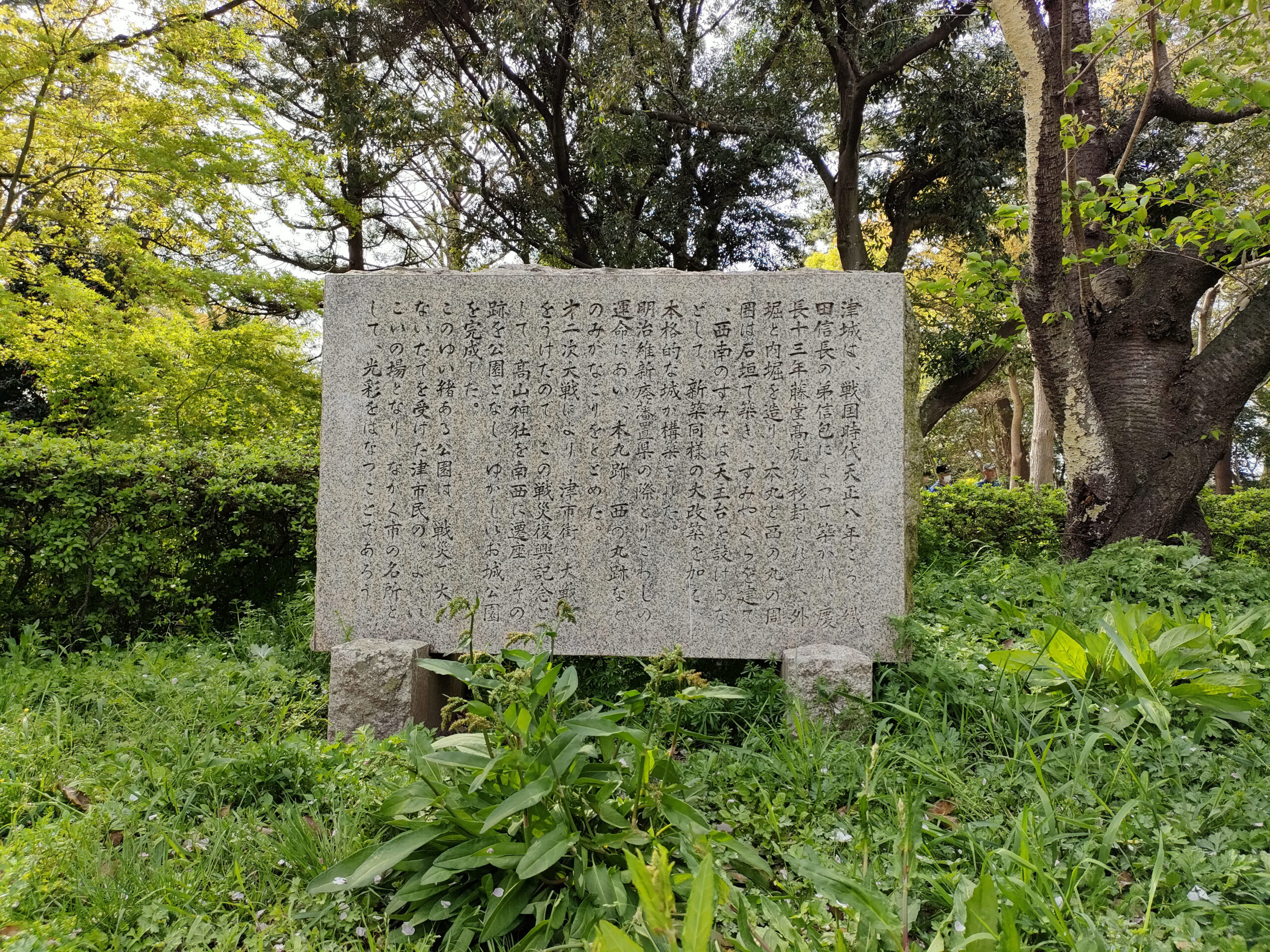

津城の基礎を築いたのは、あの織田信長の弟である織田信包(おだ のぶかね)です。1580年、信包は伊勢国を支配するための拠点として、この地に城を築き始めました。当時の津は港町として栄えており、経済的にも軍事的にも重要な場所だったのです。この頃はまだ、石垣もそれほど高くなく、戦国時代によく見られるタイプの城でした。

時代は進み、天下分け目の「関ヶ原の戦い」が近づきます。当時の城主・富田信高(とみた のぶたか)は徳川家康率いる東軍につきました。しかし、城の周りは西軍の勢力だらけでした。信高はわずか1300人の兵で、毛利秀元(もうり ひでもと)が率いる3万もの西軍の大軍勢を迎え撃ちます。これが「安濃津城(あのつじょう)の戦い」です。 数で圧倒的に不利な中、富田軍は勇敢に戦いましたが、城は炎に包まれ、天守閣も焼失しました。信高は奮闘の末、城を開け渡すことになりました。しかし、彼のこの戦いが西軍の主力を足止めし、関ヶ原での東軍勝利に間接的に貢献したと言われています。

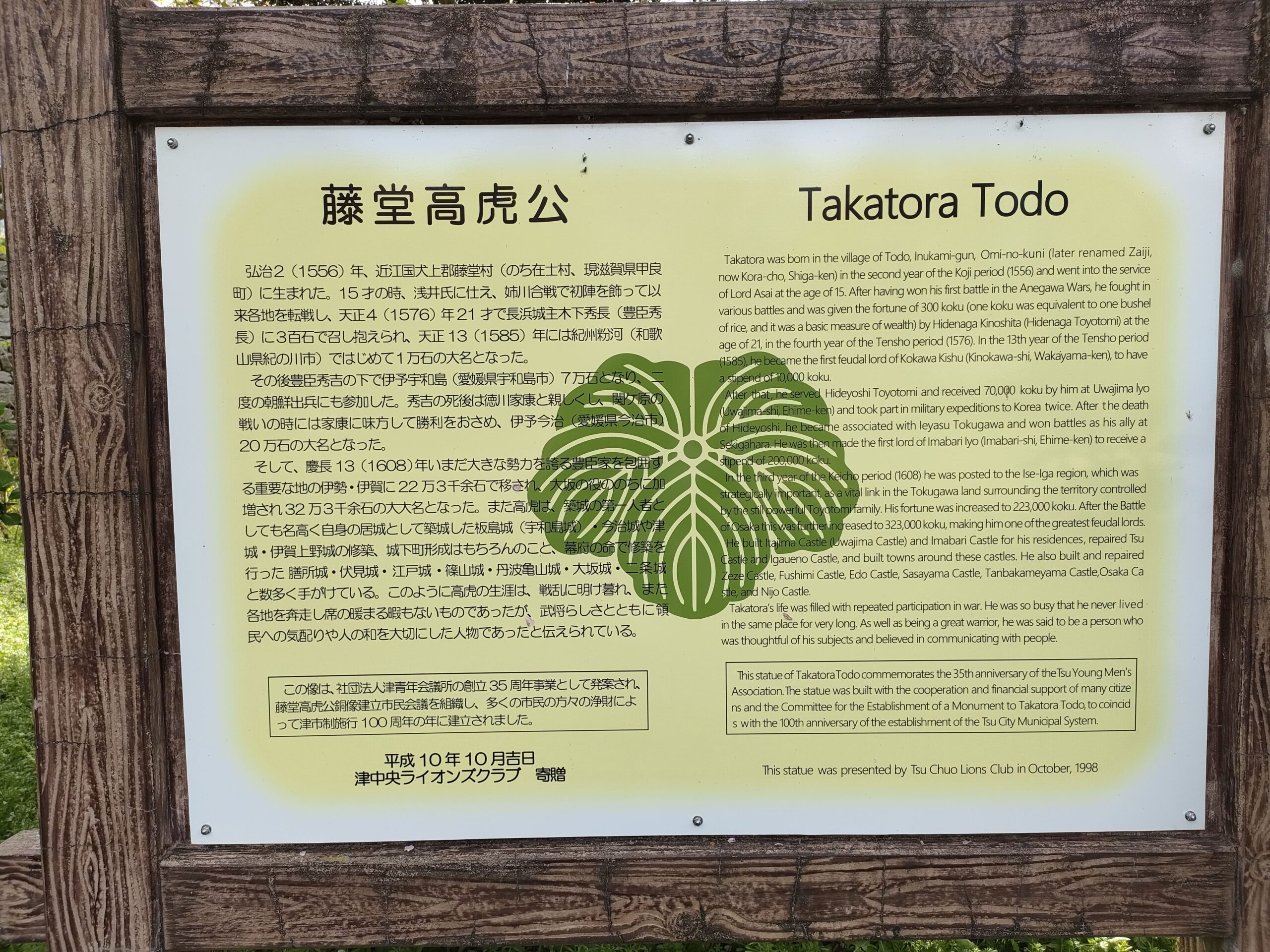

関ヶ原の戦いの後、伊賀・伊勢22万石の領主としてこの地に入ったのが、築城の名手・藤堂高虎です。高虎は、焼け落ちた津城を見て、全く新しい、近代的な城へと生まれ変わらせることを決意します。 高虎は、まず城の弱点だった北側を徹底的に強化しました。高い石垣を何重にも築き、深い堀をめぐらせ、簡単には攻められないようにしたのです。また、海に面している立地を活かし、城の東側は海を天然の堀としました。そして、燃えてしまった天守閣は再建せず、代わりに本丸の北西と南東に三重の櫓(やぐら)を建て、そこを防御の要としました。これは、より実戦的で無駄のない城づくりを目指す、高虎らしい設計思想の表れです。 こうして津城は、藤堂家の居城として、江戸時代の約260年間、伊勢国の中心であり続けました。

1580年 織田信包が津城の築城を開始

1600年 「安濃津城の戦い」で、富田信高が籠城するも、西軍の攻撃により開城。城の大部分が焼失

1608年 藤堂高虎が伊賀上野から津城に移り、城の大規模な改修を開始

1611年 高虎による大改修が完了し、近世城郭としての姿が整う

1871年 廃藩置県により廃城となり、多くの建物が取り壊される

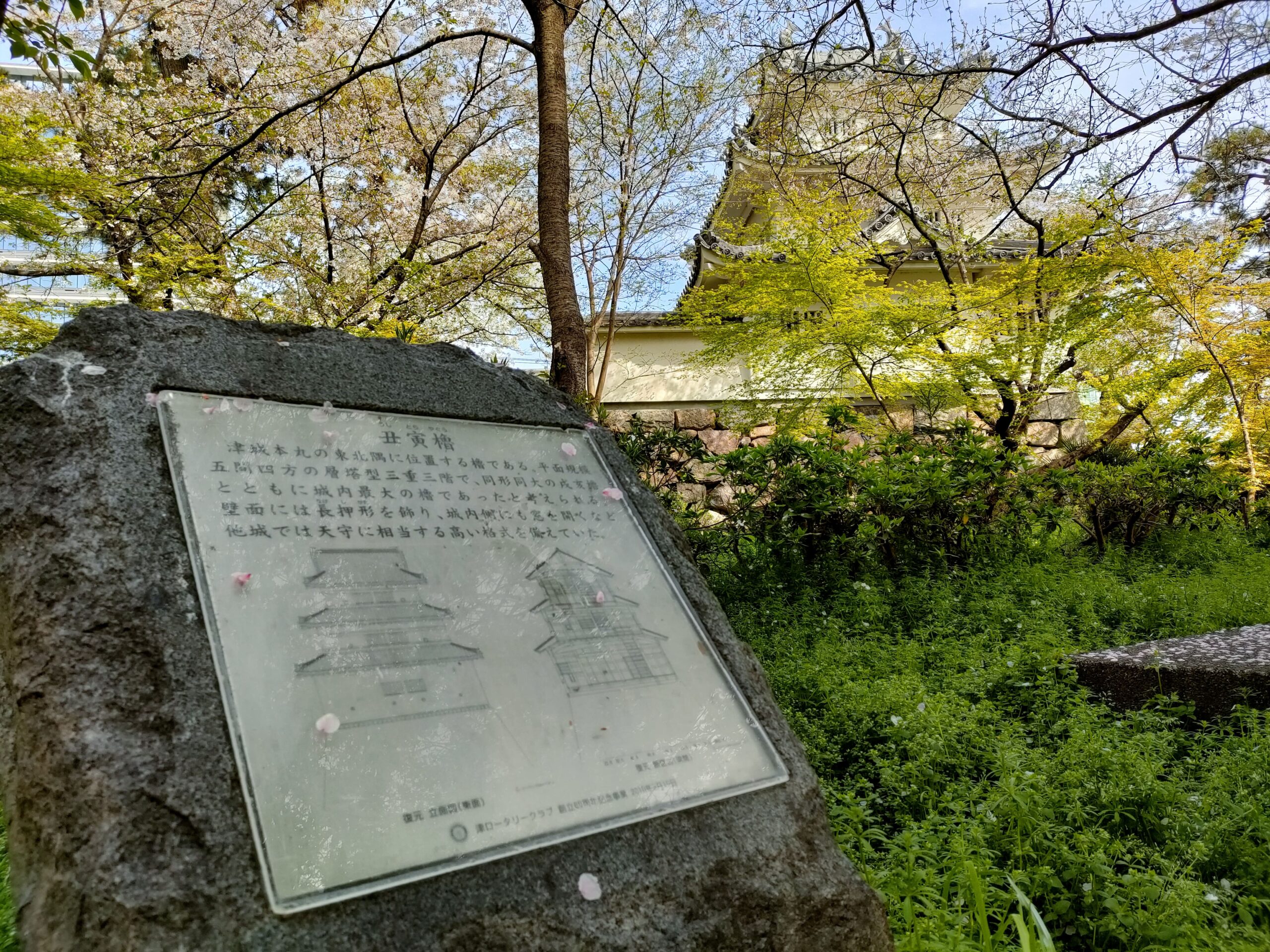

1958年 市制70周年を記念して、本丸の丑寅(うしとら)の方角に三重櫓が再建される

藤堂高虎像が印象的な公園です。津城は「お城」というよりも公園を散歩している感覚の城跡です。大きな天守があるわけではありませんので、これが津城跡だといわれなければ、静かな公園の中に石垣や櫓があるくらいにしか思わないかもしれません。

とはいえ、公園の外をあるくと堀もあり石垣も立派で、ここに津城があったんだなあと実感させられます。藤堂高虎の築城技術は相当なものだったんでしょうね。今回訪れたのは春です。春にしては少し暑い日でしたが、公園内を散策すると緑も多くひんやりしていてとても心地よかったです。

駐車場から公園内へ

訪れた時近隣の駐車場が満車で駐車場待ちからのスタート。ようやく車を停めて、公園へ。堀、石垣が見えてきました。堀の幅、石垣をみると大きな規模を誇っていたことが想像できますね。

❶

❷

❸

❹

❺

❻ 玉櫓跡

➐

❽

➒

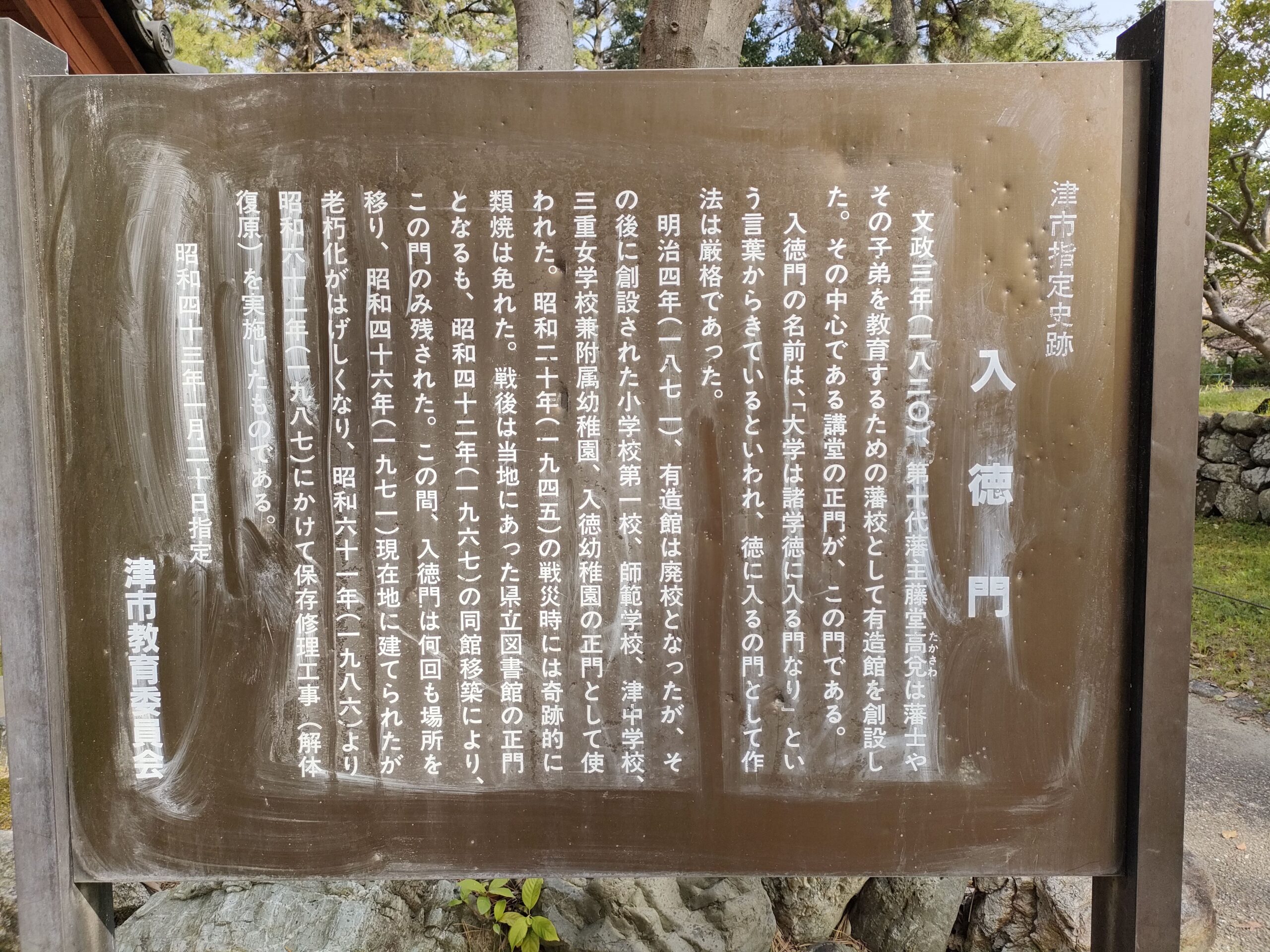

➓ 入徳門

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲ 西鉄門虎口

⓳

⓴

㉑ おっ、うっすら見えてきました

⓳

丑寅櫓

城跡内を進み、丑寅櫓に到着です。三重三階の立派な櫓です。東北の角に位置しており、防御の要として建てられたのでしょう。春休み終盤に訪れましたので、多くの桜が散り葉桜になっていましたが、緑の中に桃色が差し色として散りばめられた感じが、これはこれで良い感じの空間でした。

➊ 丑寅櫓

➋ 丑寅櫓

❸

❹

❺

❻

➐ 北側の堀

❽

➒ 丑寅櫓

➓ 丑寅櫓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯ 丑寅櫓

⓰

⓱

⓲

⓳ 太鼓櫓跡

⓴ 丑寅櫓

㉑

㉒ 月見櫓跡

㉓

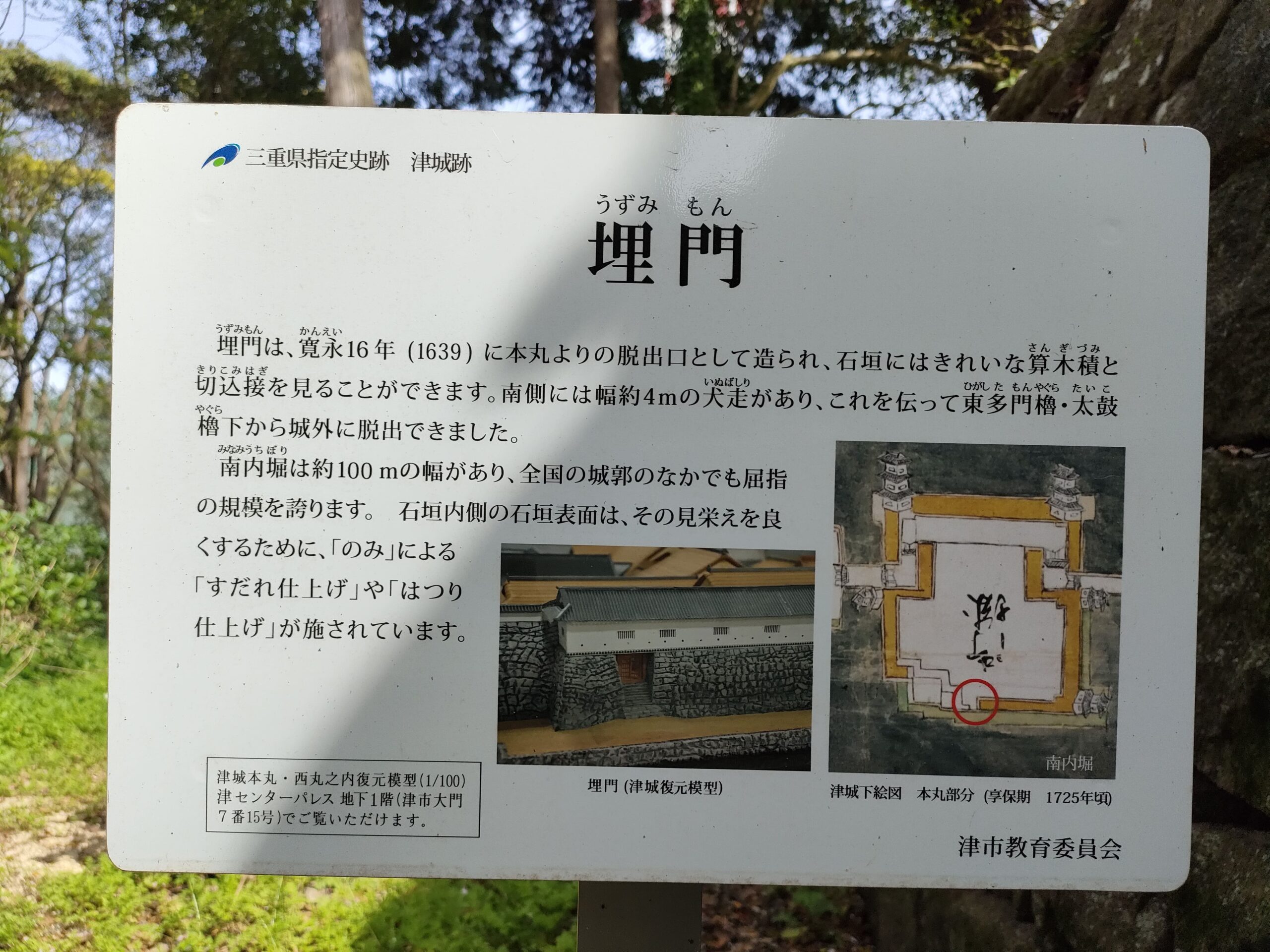

㉔ 埋門

㉕ 埋門

㉖

㉗

㉘

㉙

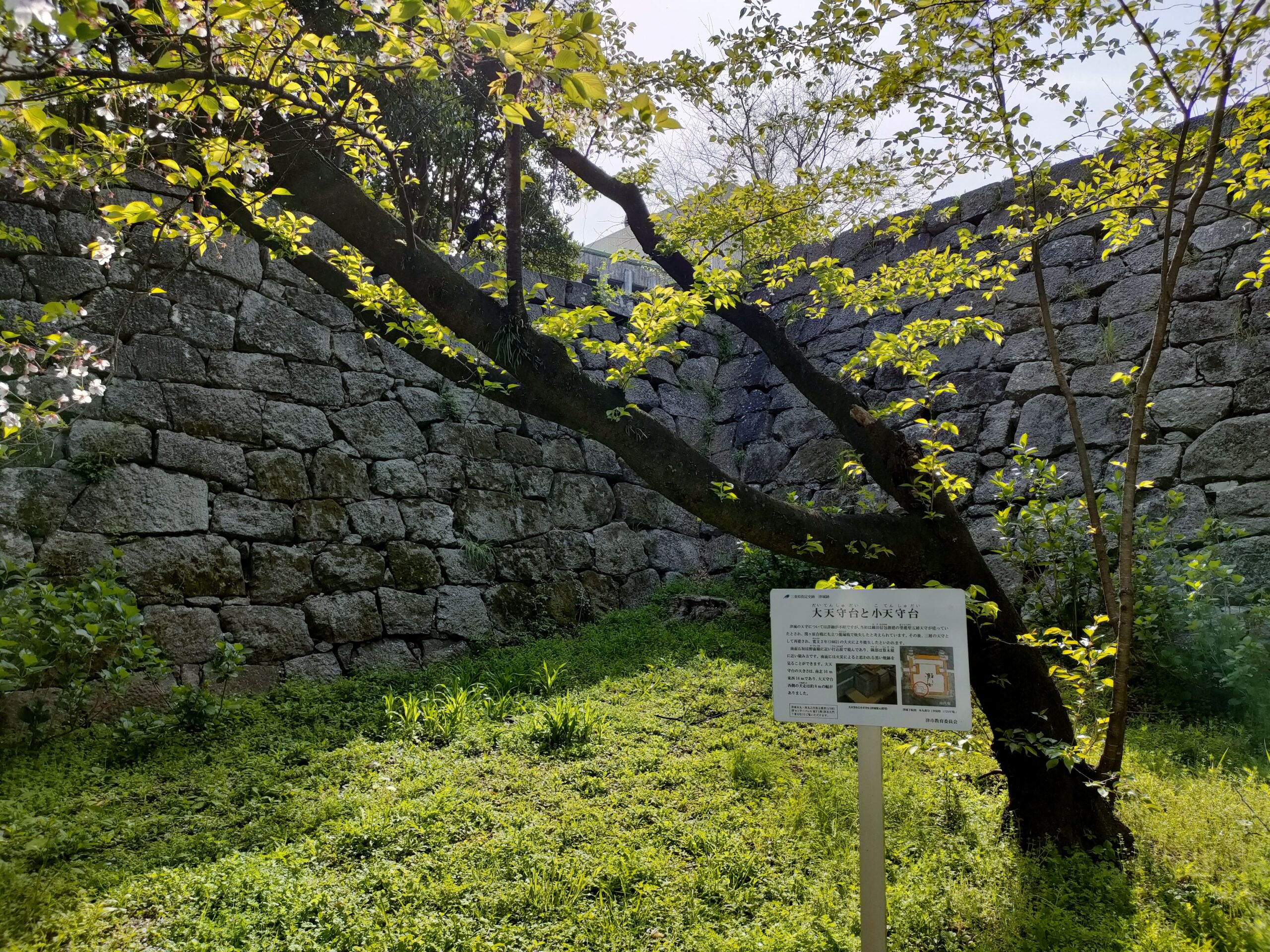

㉚ 大天守台と小天守台

㉞

藤堂高虎像

締めは、藤堂高虎像。ご挨拶して帰路へつきました。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

❼