ざっくり変遷

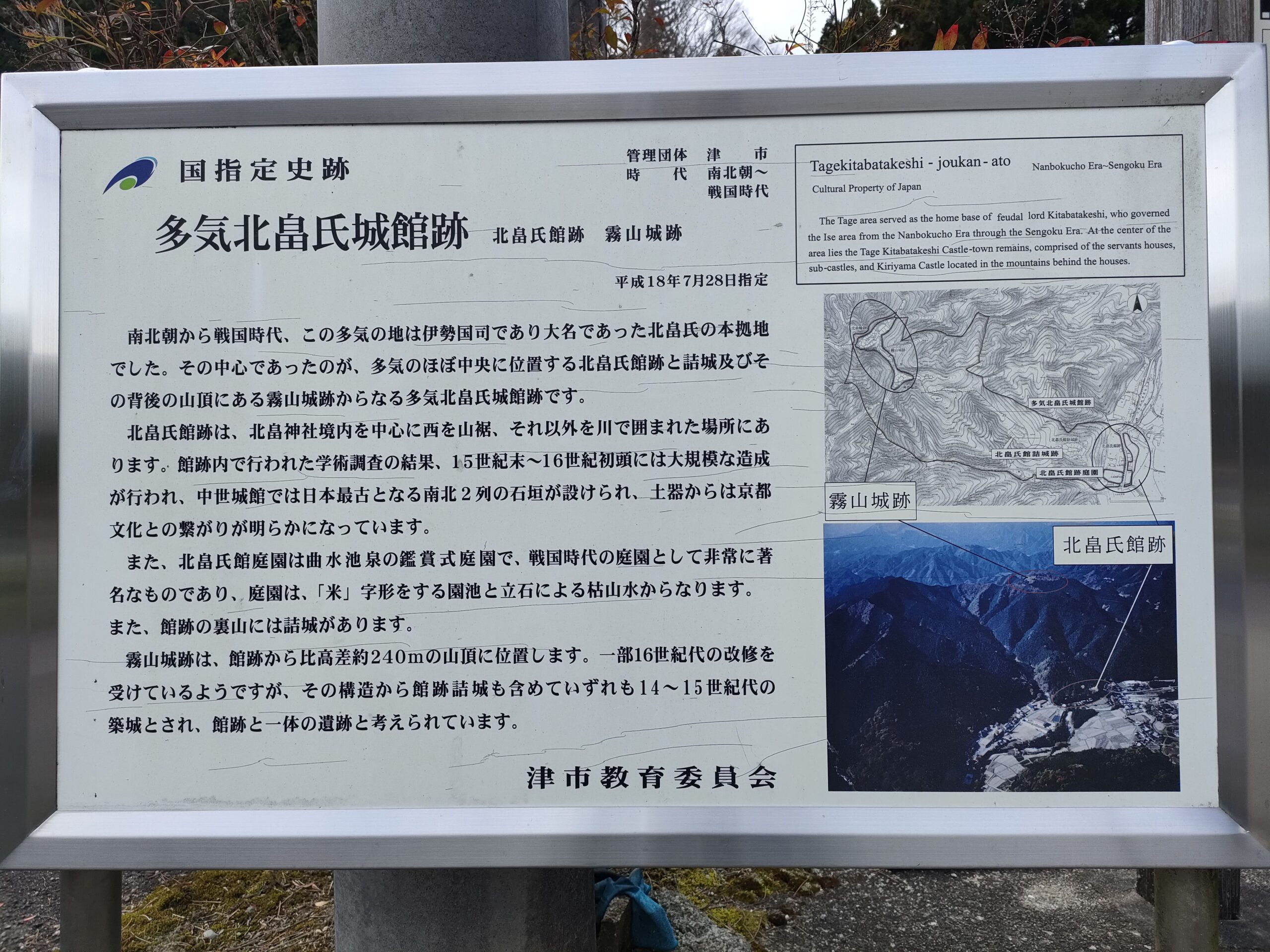

多気北畠氏城館は、南北朝時代から戦国時代にかけて、伊勢国を支配した名門・北畠氏の本拠地でした。北畠氏が築いたのは、一つのお城だけではありませんでした。山頂にある多気城(たきじょう)を中心に、中腹には館として使われた北畠氏館や、家臣団の屋敷が広がる大規模な城館群でした。山全体が「城」として機能していたのです。

戦国時代に入ると、北畠氏は周辺の勢力と争いを繰り返しながらも、伊勢の守護大名として確固たる地位を築きます。特に、北畠具教(きたばたけとものり)の時代には、武勇と文化の両面で北畠氏の最盛期を迎えました。剣豪・塚原卜伝から剣術を学び、その腕前は「伊勢の剣聖」とまで称えられました。また、京都の文化人とも交流し、教養豊かな人物でした。

しかし、戦国時代の動乱は、北畠氏にも容赦なく押し寄せます。天下統一を目指す織田信長が伊勢に侵攻してきたのです。具教は信長と激しく戦いましたが、次第に劣勢に立たされます。最終的には、信長の次男である織田信雄(おだのぶかつ)を養子として迎え入れることで和睦しました。しかし、これは信長による北畠家支配の始まりでした。

そして悲劇は訪れます。天正4年(1576年)、信雄は具教を裏切り、一族もろとも討ち果たします。これにより、約240年続いた北畠氏の伊勢支配は終わりを告げ、多気北畠氏城館もその役割を終えることになりました。

1342年 北畠顕能が築城

1429年 三代当主・満雅が、津市岩田川の合戦で討死。北畠氏の勢力が一時的に弱まる

1569年 織田信長が伊勢に侵攻。北畠具教と戦うも、和睦が成立、信長の次男・信雄が具教の養子となる

1576年 織田信雄が北畠具教とその一族を討ち、北畠氏が滅亡。多気北畠氏城館は廃城

かなりの山間の中に北畠氏は根付いていたのですね。この地を織田信長は獲りに兵を差し向けたということは、やはりかつては戦略的に重要な地であったのでしょう。

城跡は日暮れ前だったこともあり断念しました。登山道は整備されているとのことでしたが、ある程度の体力が必要だとのことでしたので…。

車を停めた付近だけの散策

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬ この階段を上がれば天守閣