ざっくり変遷

高田城の歴史は、江戸幕府が開かれて間もない慶長19年(1614年)に始まります。築城を命じられたのは、徳川家康の六男であり、新たに越後高田藩75万石の領主となった松平忠輝(まつだいら ただてる)です。忠輝は、勇猛果敢な武将でしたが、その奔放な性格から父・家康に疎まれていたと言われています。しかし、彼の妻はあの「独眼竜」伊達政宗(だて まさむね)の娘、五郎八姫(いろはひめ)。この結婚は、徳川と伊達という二大勢力を結びつける重要なものでした。

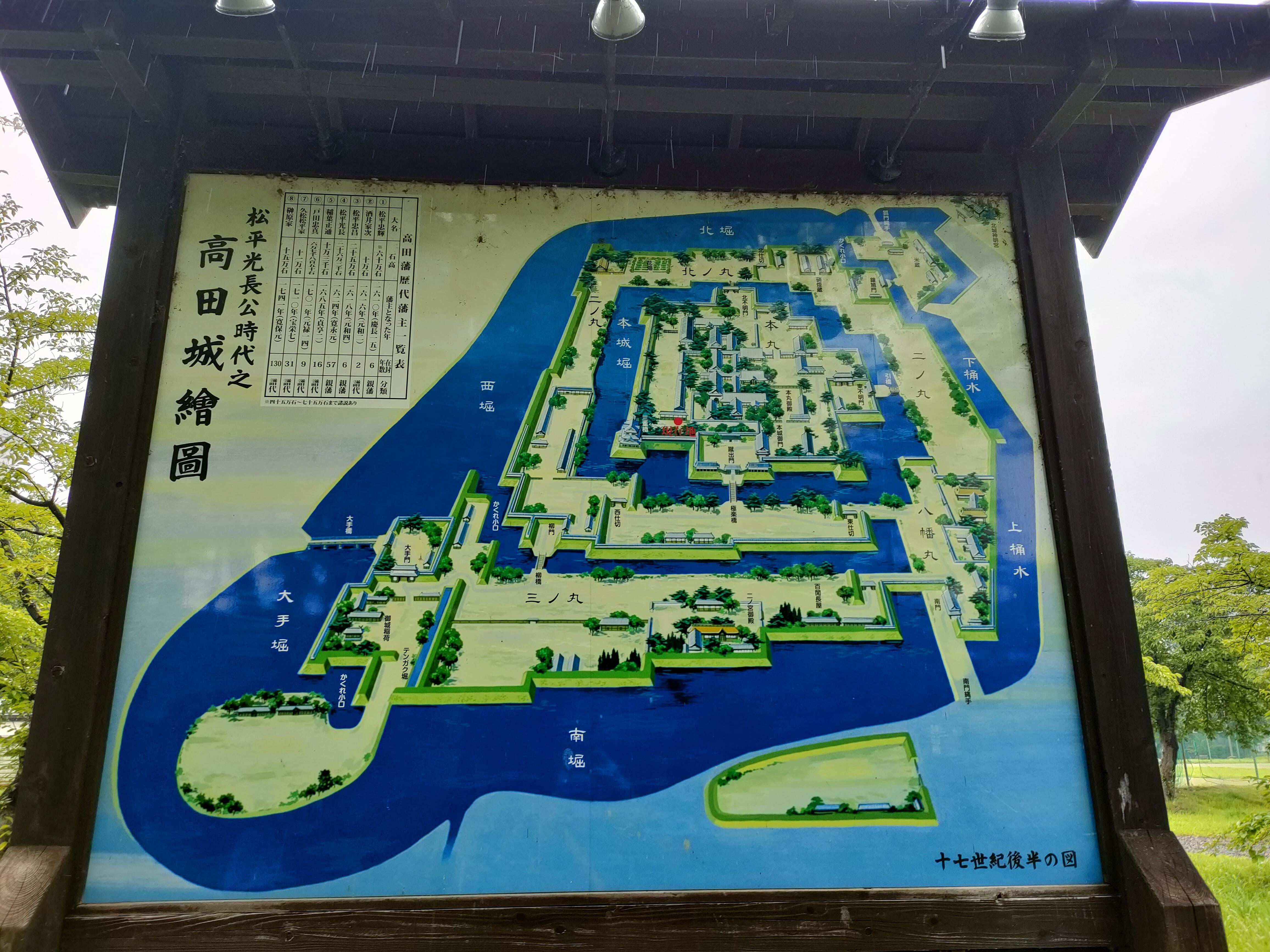

高田城の築城は、大坂の陣を控えた豊臣方への備えと、北陸の諸大名への睨みをきかせるという、まさに天下統一の総仕上げともいえる一大プロジェクトでした。そのため、この築城は「天下普請(てんかぶしん)」として行われ、伊達政宗をはじめとする13の大名が動員されたのです。驚くべきことに、わずか4ヶ月という短期間で城の主要部分が完成したと言われています。総監督を務めたのは、なんと忠輝の義父である伊達政宗その人でした。縄張(設計)も彼が行ったと伝えられています。

しかし、城主となった忠輝の栄華は長くは続きませんでした。大坂の陣での遅参など、幕府の命令に背く行動が目立ったため、築城からわずか2年後の元和2年(1616年)に改易(領地没収)されてしまいます。その後、高田城は親藩や譜代の大名が城主を務める、越後支配の拠点として明治時代を迎えることになります。

明治時代に入ると、城の建物はほとんどが取り壊されてしまいました。しかし、現在、本丸跡には三重櫓が復元され、広大な堀や土塁が当時の姿を今に伝えています。特に、春になると約4000本の桜が咲き誇り、「日本三大夜桜」の一つとして多くの人々を魅了しています。忠輝と政宗が夢見た城は、形を変え、今もなお人々に愛され続けているのです。

1614年 松平忠輝が徳川家康の命により高田城を築城(天下普請)

1616年 松平忠輝が改易される

1619年 酒井家次(さかい いえつぐ)が入城

1619年 松平光長(まつだいら みつなが)が入城

1665年 越後騒動(お家騒動)が起こる

1681年 越後騒動により、松平光長が改易される

1685年 稲葉正往(いなば まさみち)が入城。以後、譜代大名が城主となる

1710年 榊原政邦(さかきばら まさくに)が入城。以後、明治まで榊原氏が城主を務める

1870年 廃城となる

1873年 存城と決まるが、翌年陸軍の駐屯地となり、多くの建物が解体される

1993年 三重櫓が復元される

2017年 続日本100名城(131番)に選定される

大雨の日に訪れました。傘を差しながらの散歩となりました。車を駐車してから向かったのは三重櫓。本城堀に面した佇まいはとてもいい雰囲気です。そして極楽橋。復元橋ではありますが当時の面影を忠実に再現して復元されたそうで、これまた良い雰囲気でした。雨ということもあったのか、多くの人で賑わうということもなく、ゆったりと歩くことができました。

車を停めて、三重櫓へ

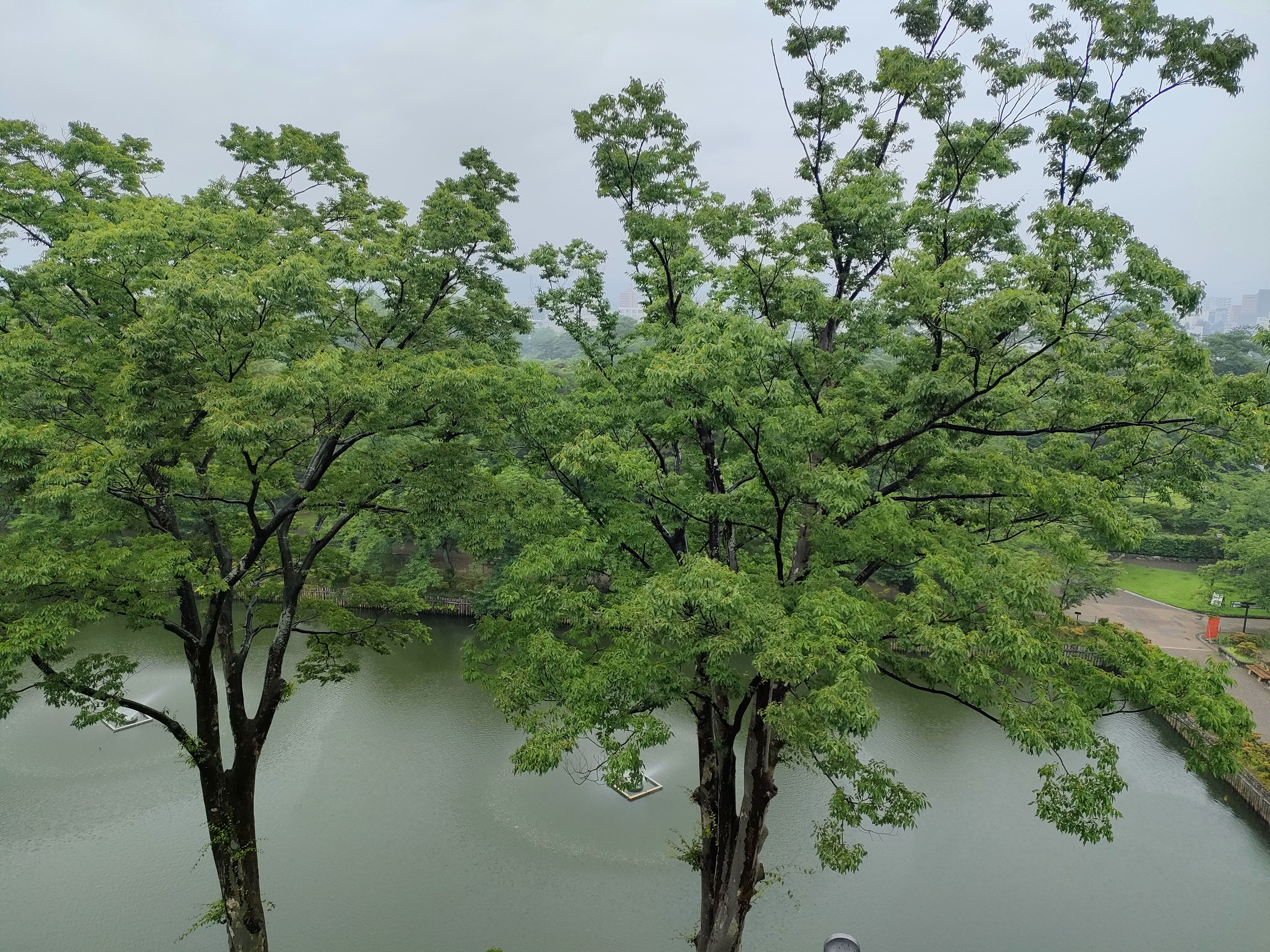

歴史博物館に駐車しまずは博物館で高田城についてお勉強。そのあと、三重櫓を目指しました。本城堀沿いを歩き櫓へと歩を進めたのですが、歩道と堀の距離も近くまた噴水もあり「高田城=水」のイメージが植え付けられました。

➊

➋

❸ 堀沿いを歩いて三重櫓を目指します。

❹

❺

❻

➐

❽ 歩道から堀が近い

➒ 三重櫓見えてきました

➓ 噴水!

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯ 三重櫓

⓰ 三重櫓

⓱ 三重櫓

⓲ 三重櫓

三重櫓

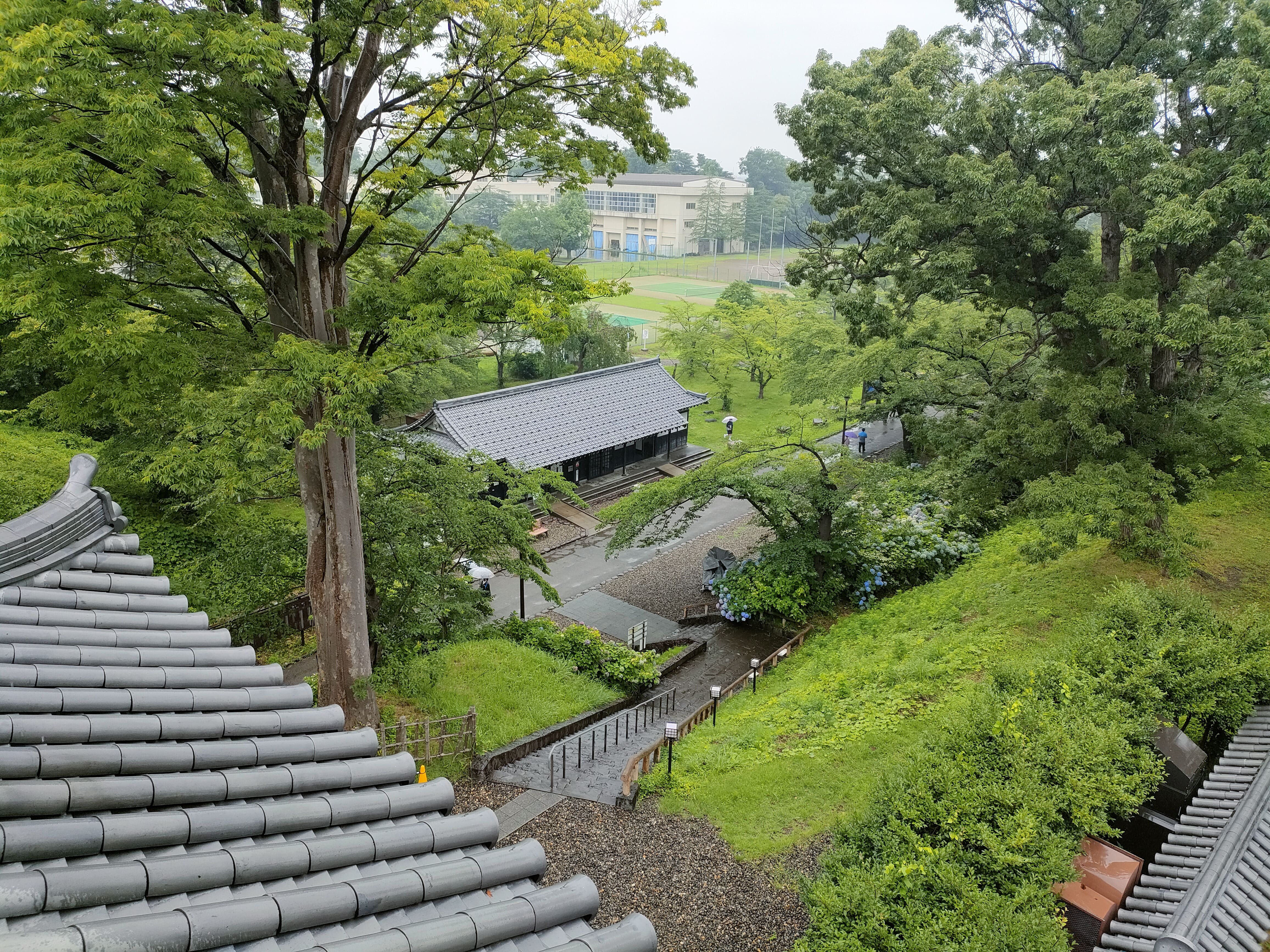

天守はありませんので、高田城跡で一番高い現存の建造物は三重櫓になります。三重櫓に入り、最上階からの景色を楽しみました。

➊

➋ 櫓への階段

❸ 登ります

❹

❺ 入口です

❻ 最上階から

➐

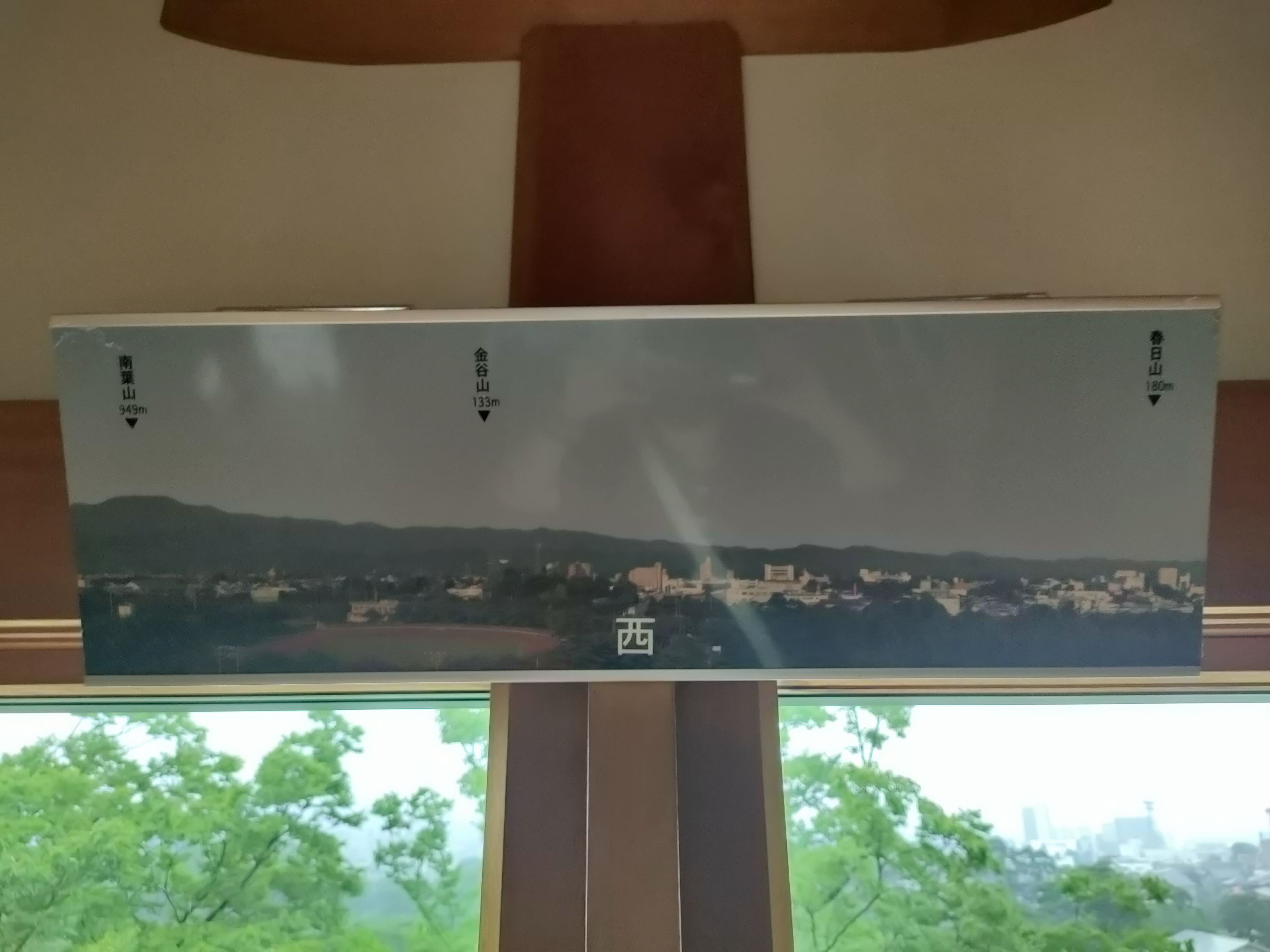

❽ 西側

➒

➓

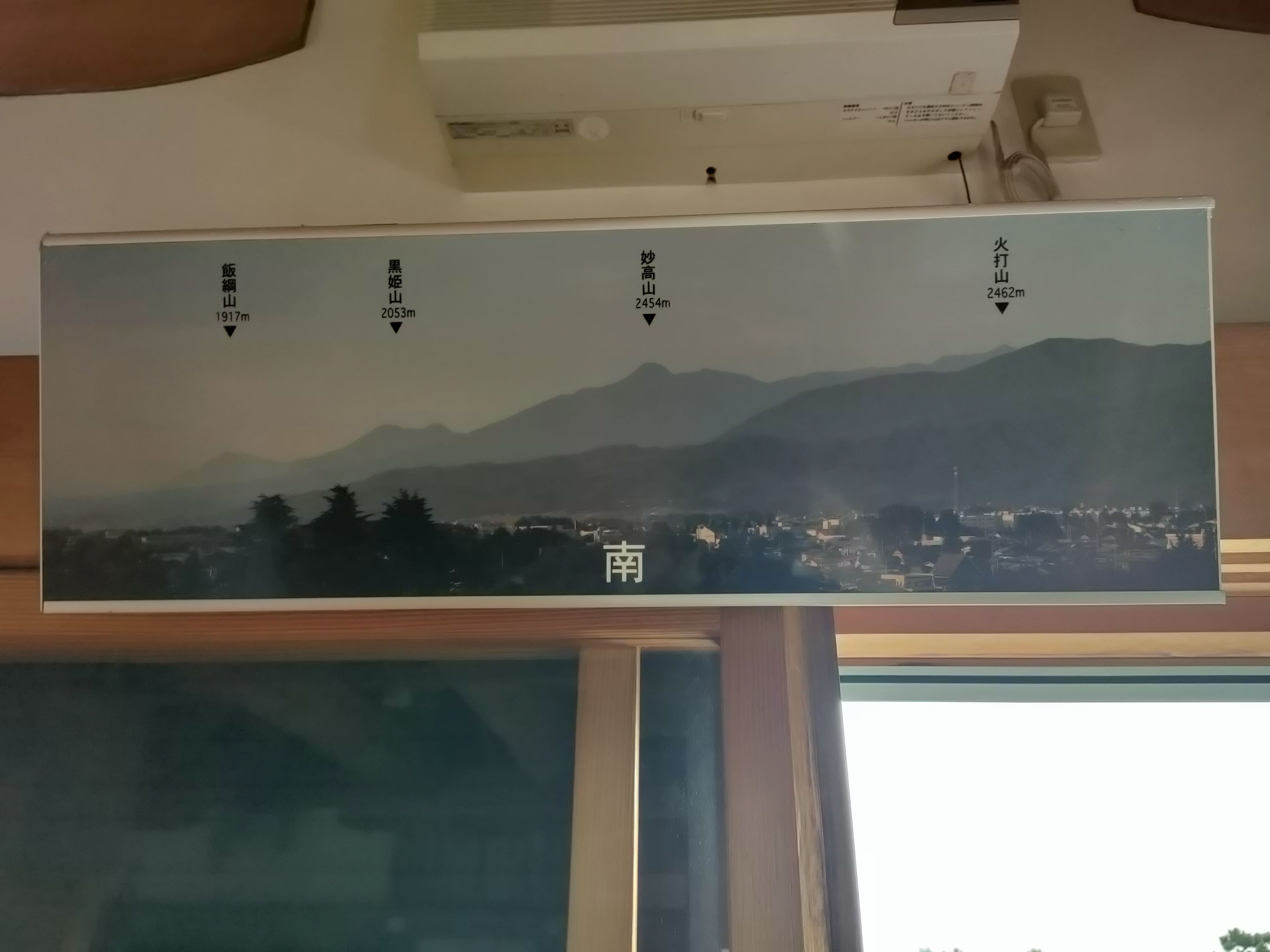

⓫ 南側

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

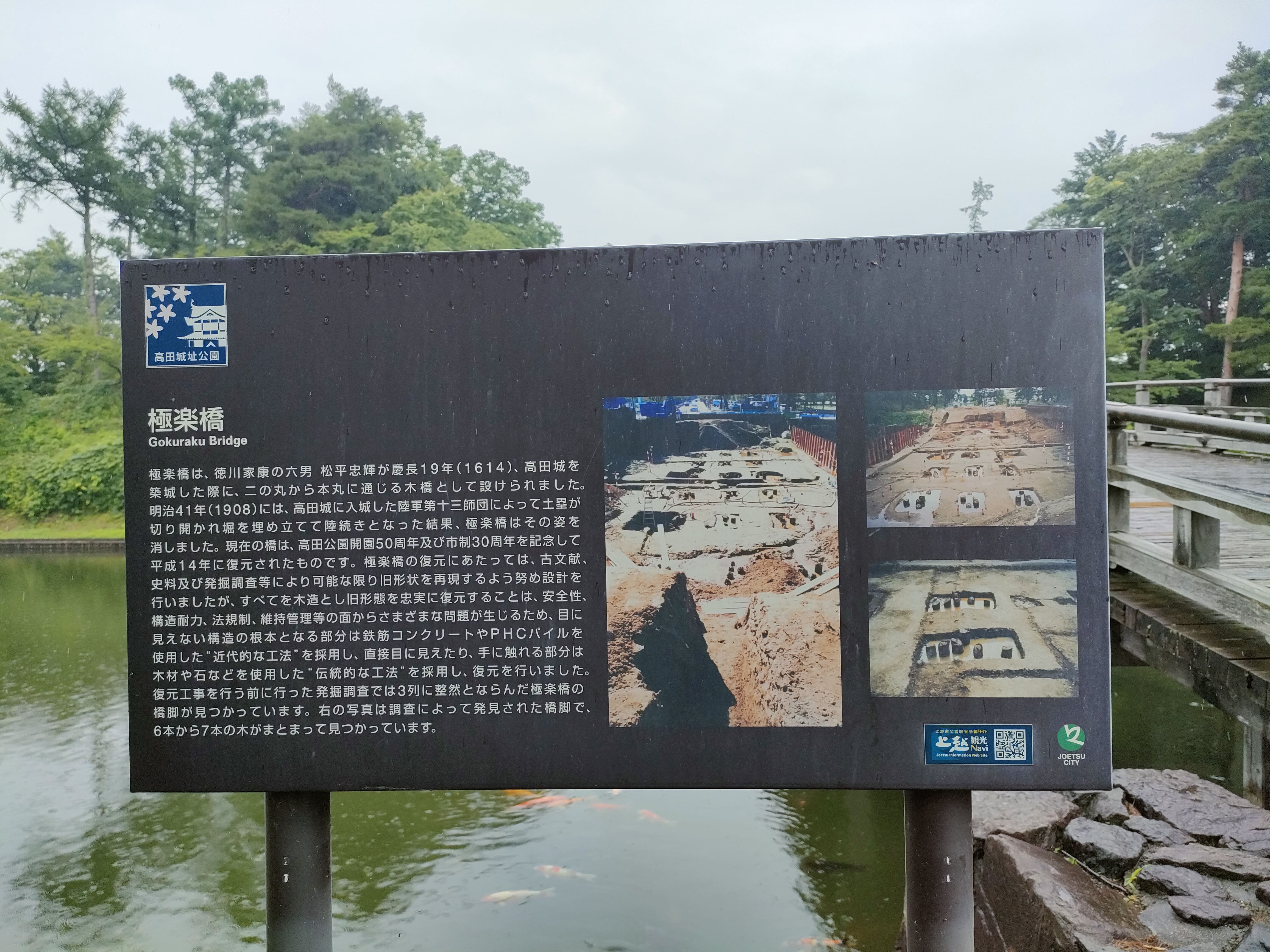

極楽橋

三重櫓から極楽橋へ。復元橋ですが雰囲気あります。雨のおかげで人影まばらで、よい散歩ができました。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬ 極楽橋

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳