ざっくり変遷

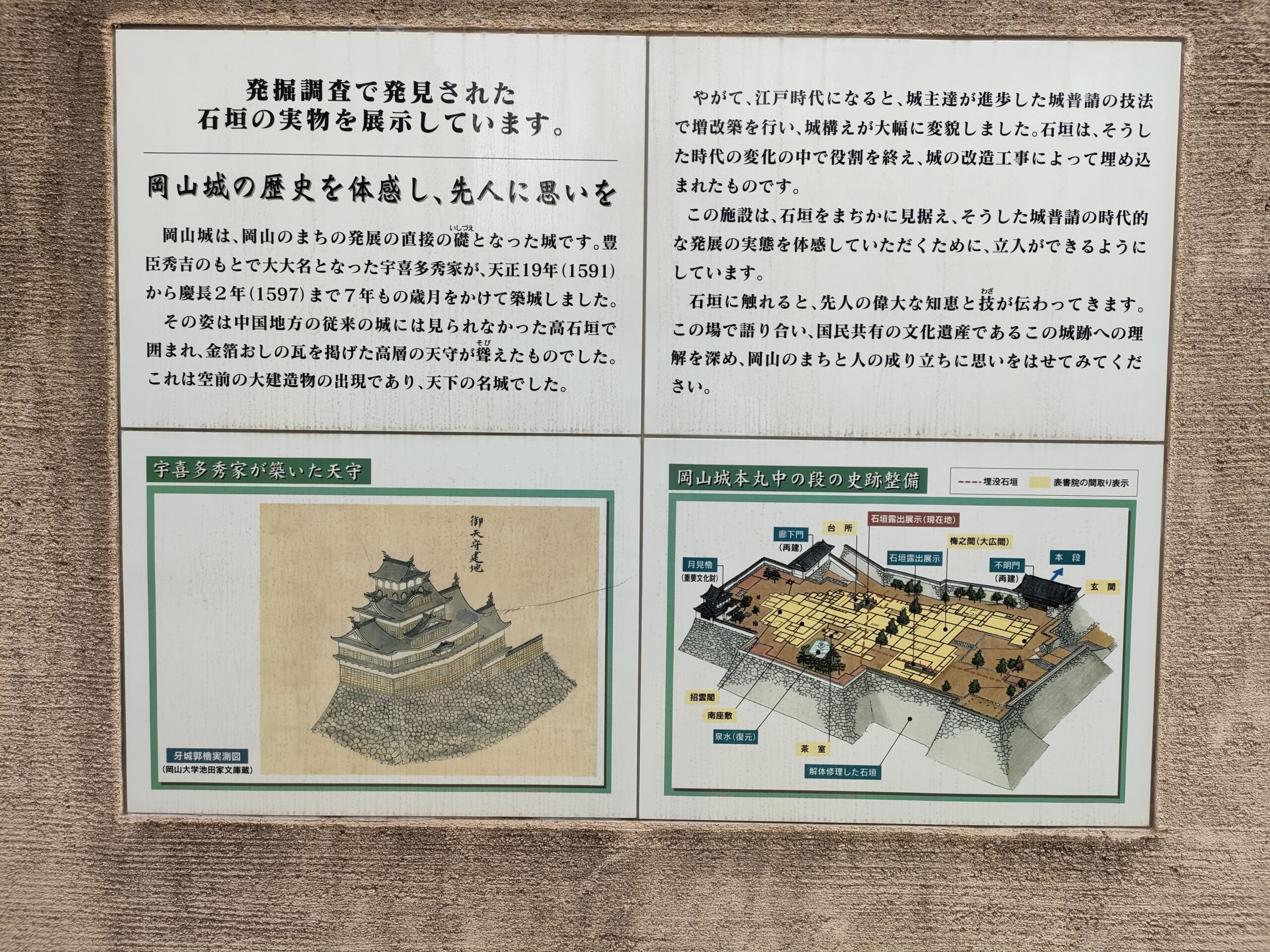

岡山城の歴史は、一人のスター武将の登場から始まります。その名は宇喜多秀家(うきた ひでいえ)。彼は、戦国の英雄・豊臣秀吉に我が子のように可愛がられ、若くして大名となったエリートでした。

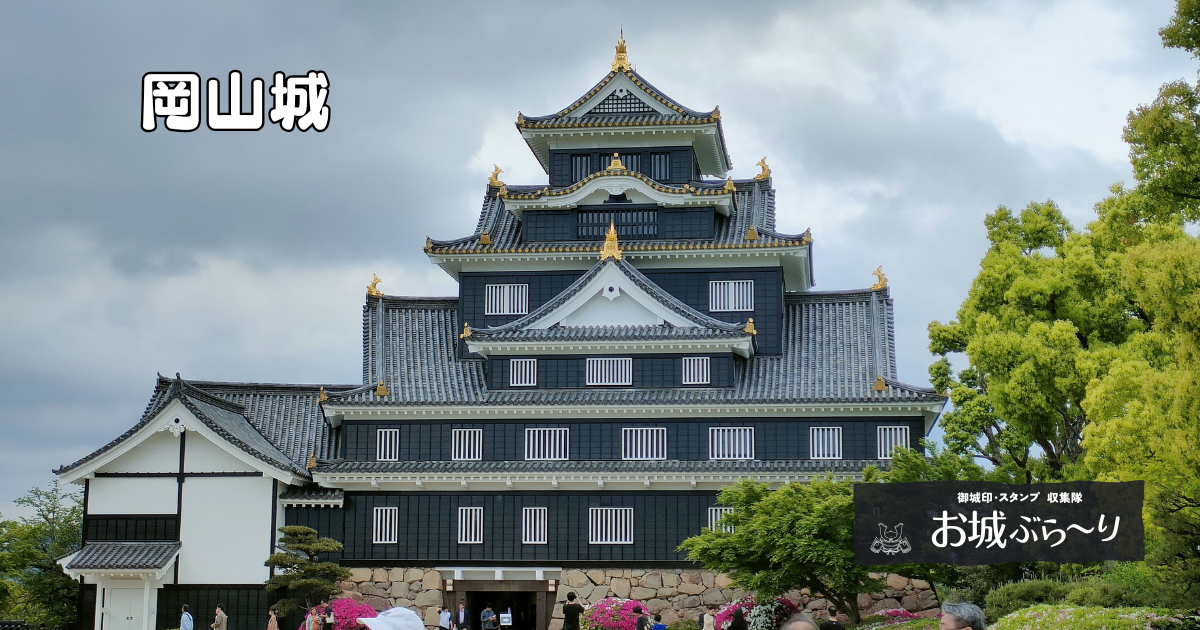

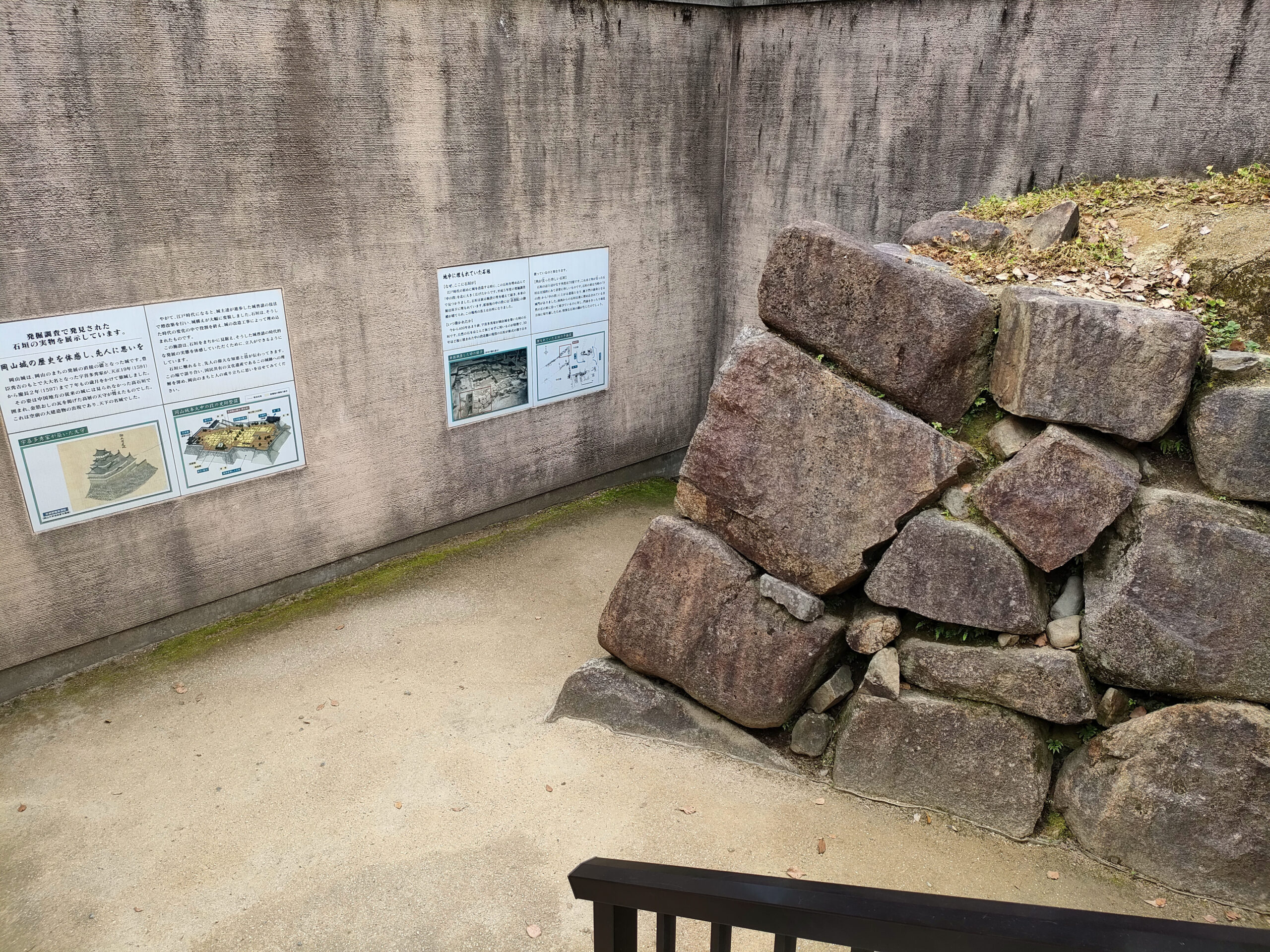

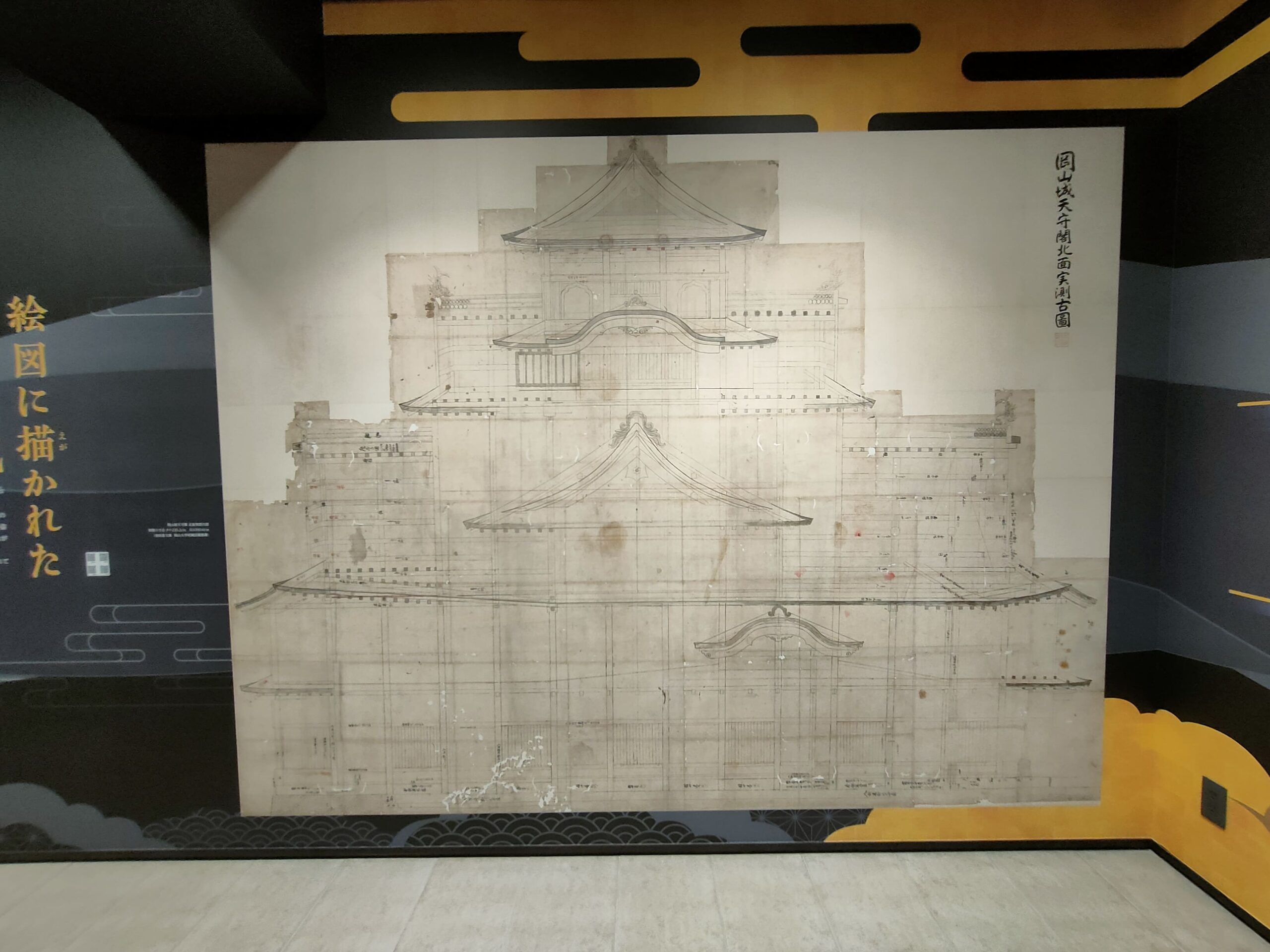

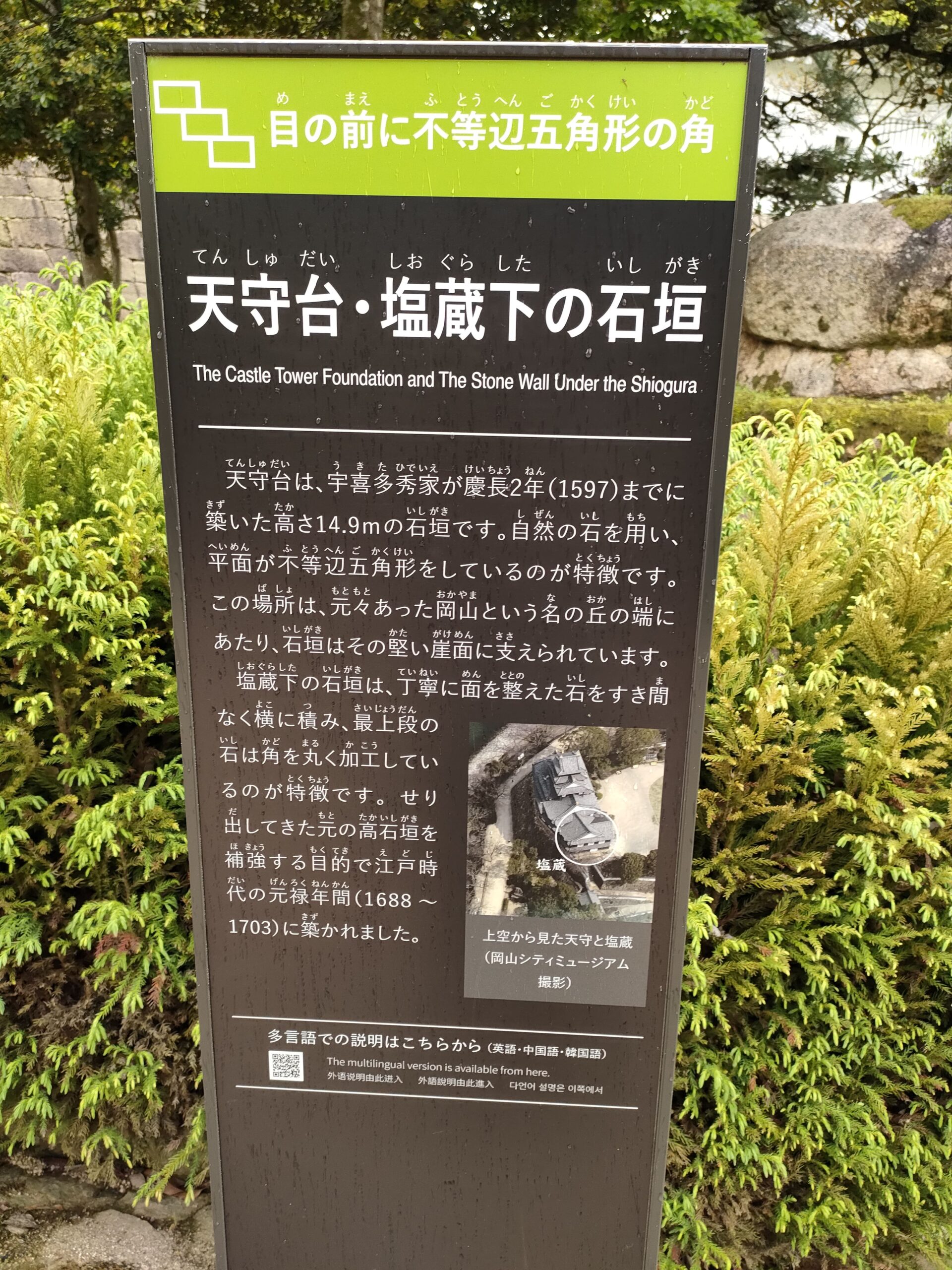

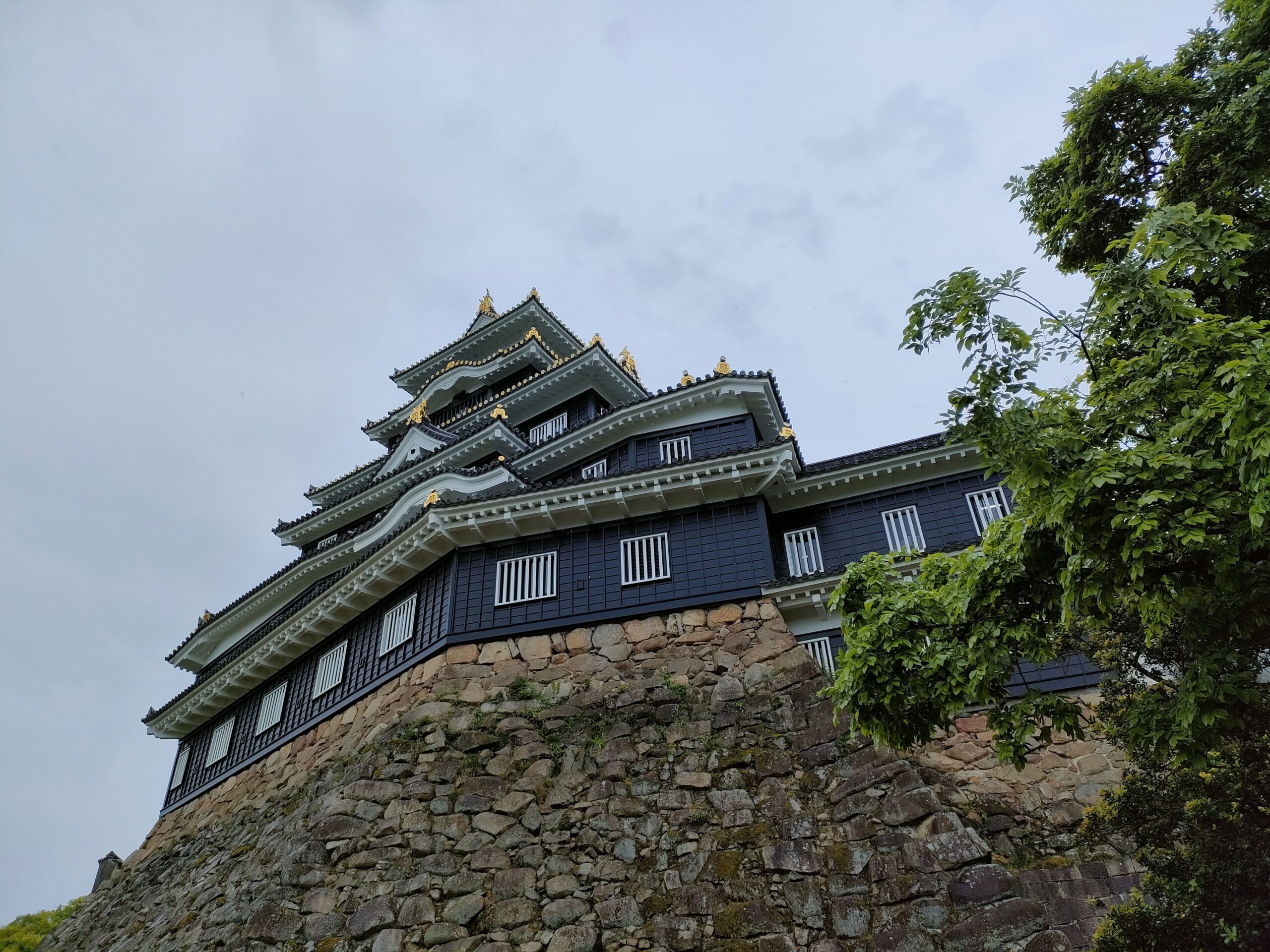

秀吉が天下統一を成し遂げた頃、秀家は秀吉の指導のもと、自身の本拠地として新しい城を築き始めます。それが岡山城です。1590年から実に8年もの歳月をかけて、1597年に完成しました。当時、秀吉が築いた大坂城や聚楽第(じゅらくだい)は、外壁に黒い板を張った壮麗な城でした。秀家は、敬愛する秀吉の城にならい、岡山城の天守を漆黒の姿にしたのです。金箔を施した瓦も使われ、その姿は西国に睨みをきかせる豊臣政権の象徴として、燦然と輝いていたことでしょう。五角形のいびつな土地に天守台を築くなど、独創的な工夫も凝らされています。

しかし、栄華は長くは続きません。秀吉が亡くなると、天下は大きく揺らぎます。そして迎えた運命の1600年、関ヶ原の戦い。秀家は豊臣家への恩義から西軍の主力として奮戦しますが、奮闘むなしく西軍は敗北。勝者となった徳川家康によって、秀家は領地をすべて取り上げられ、遠い八丈島へと流されてしまいました。彼が情熱を注いで築いた岡山城に、二度と戻ることはありませんでした。

秀家の後、関ヶ原の戦いで東軍に寝返り、勝利の立役者となった小早川秀秋(こばやかわ ひであき)が城主となります。しかし、彼も城主となってわずか2年で急死。その後、徳川家康の孫である池田忠継(いけだ ただつぐ)が城主となり、以降、江戸時代が終わるまで約270年間にわたって池田家が岡山を治めました。池田家は城と城下町をさらに発展させ、日本三名園の一つに数えられる「後楽園」も築きました。

明治時代になり、多くの城が取り壊される中、岡山城の天守は奇跡的に残されました。しかし、第二次世界大戦の空襲によって焼失。現在の天守は、1966年に市民の熱意によって再建されたものです。そして2022年には「令和の大改修」を終え、展示も一新されました。宇喜多秀家の夢、池田家の治世、そして戦後の復興。岡山城は、まさに時代の荒波を乗り越えてきた歴史の証人なのです。

1590年 宇喜多秀家が岡山城の築城を開始

1597年 8年の歳月をかけ、天守が完成

1600年 関ヶ原の戦い。敗れた宇喜多秀家は城を去り、小早川秀秋が城主となる

1603年 池田忠継が入城。以降、幕末まで池田家が城主を務める

1700年 4代藩主・池田綱政により、後楽園が完成

1873年 廃城令により、天守や月見櫓などを除く建物が取り壊される

1945年 岡山空襲により、国宝だった天守が焼失

1966年 天守が鉄筋コンクリートで外観復元される

2022年 「令和の大改修」を経て、リニューアルオープン

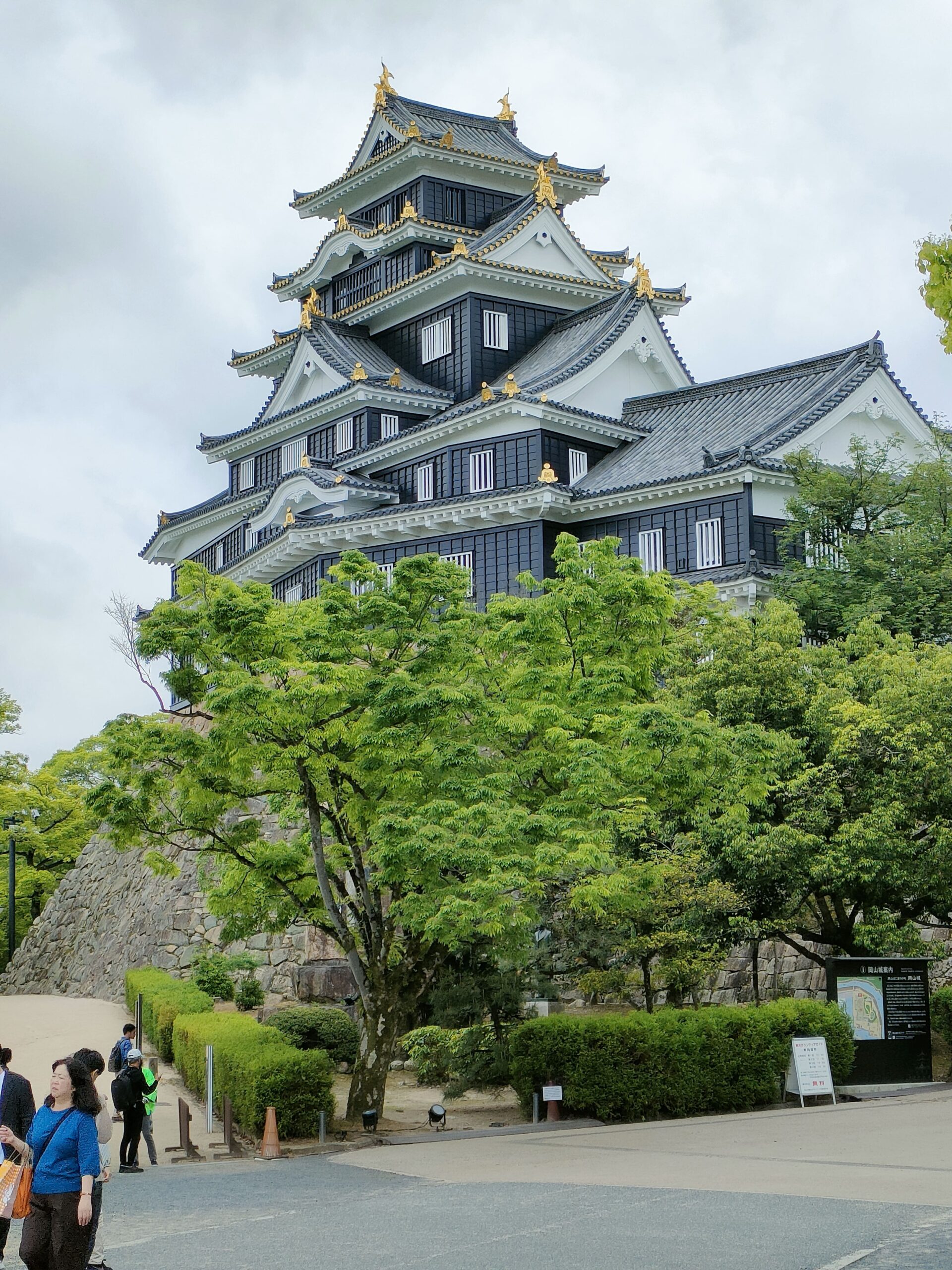

曇り空の下、岡山城を訪れました。岡山城では大丈夫だった雨も、お隣の後楽園を散策することには大雨に。傘をさしながらの散歩となってしまいました。岡山城は期待していた通りのかっこよさでした。黒を基調とした外観は、松本城などと同様に渋さというか重厚さというか、重みを感じます。

関ケ原での宇喜田秀家の活躍も敗将となれば残念な扱い。8年かけて築城した岡山城を手放し八丈島へ流される時の気持ちはどのようなものだったのでしょうか。

岡山城内では、殿様の羽織を着衣させてもらいました。たまたま居合わせた多くの外人さんに写真を撮られ少し恥ずかしかったです(苦笑)。白を基調とした紋付き袴姿で扇をもって記念撮影。とても見せられたものではありませんので、ここではお披露目はありません(笑)

車を停めて、岡山城へ

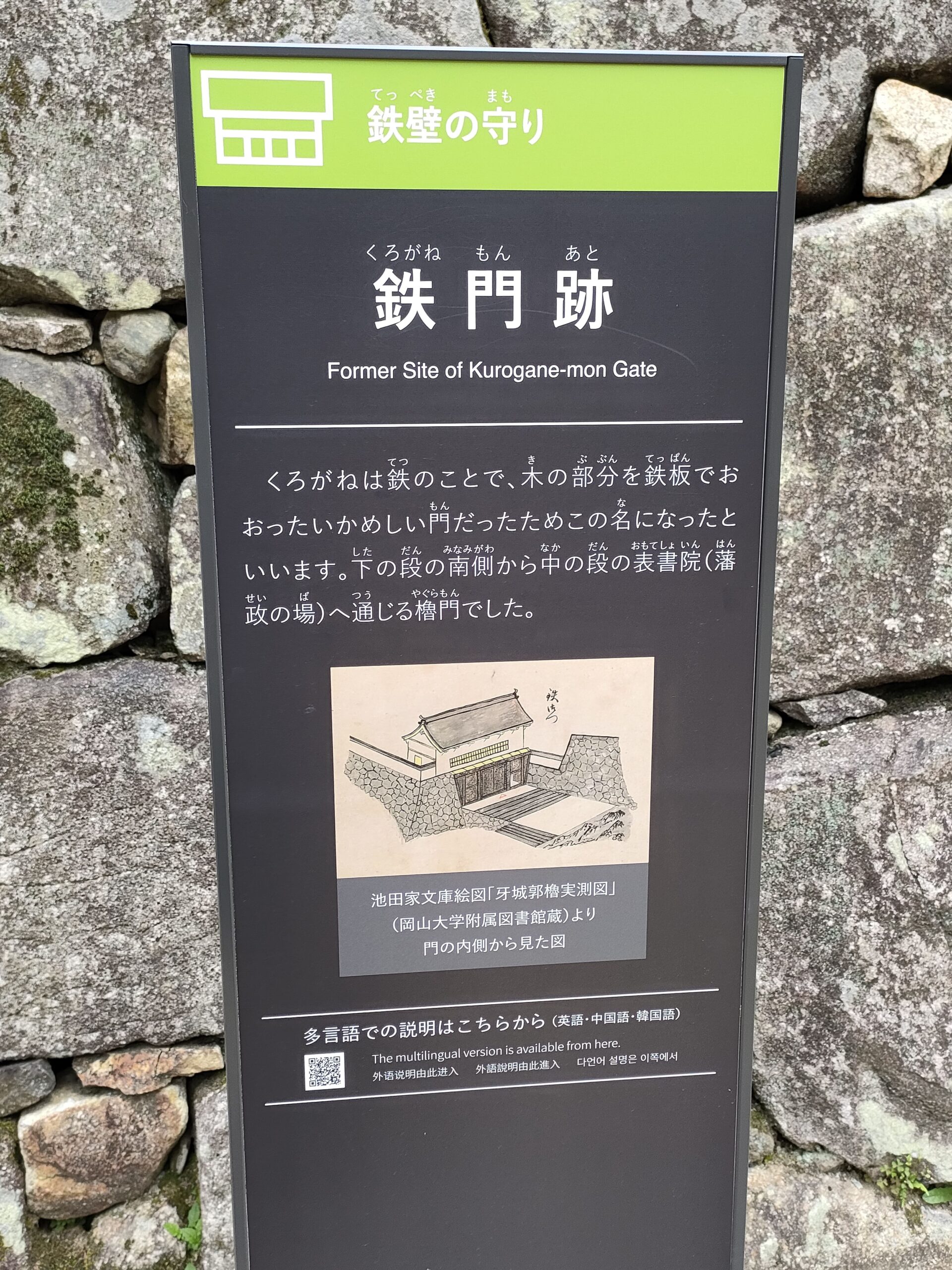

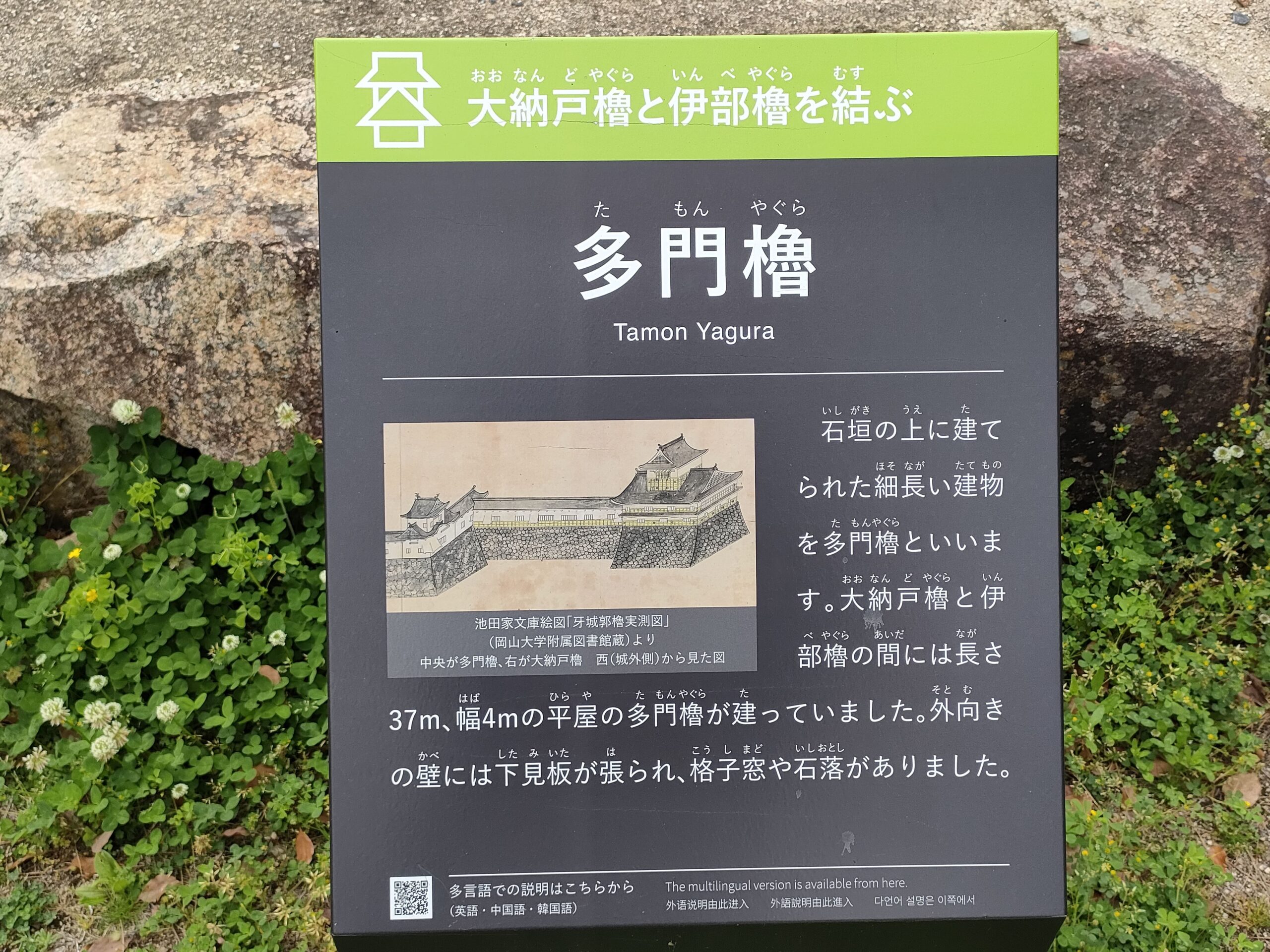

駐車場に車を停めて、岡山城へ向かいます。旭川沿いに堤防を歩き、岡山城が見えてきました。下の段を月見櫓、大納戸櫓を下から見上げながら、鉄門跡へと歩を勧めました。

石垣は堀を挟んでみることなく間近で見られるため迫力満点。天守に向かう気分を上げてくれます。

➊ 堤防沿いを歩き城へ向かいます

➋

❸

❹ 月見橋

❺

❻

➐

❽ かっこいい

➒ 月見橋側からのショット

➓

⓫

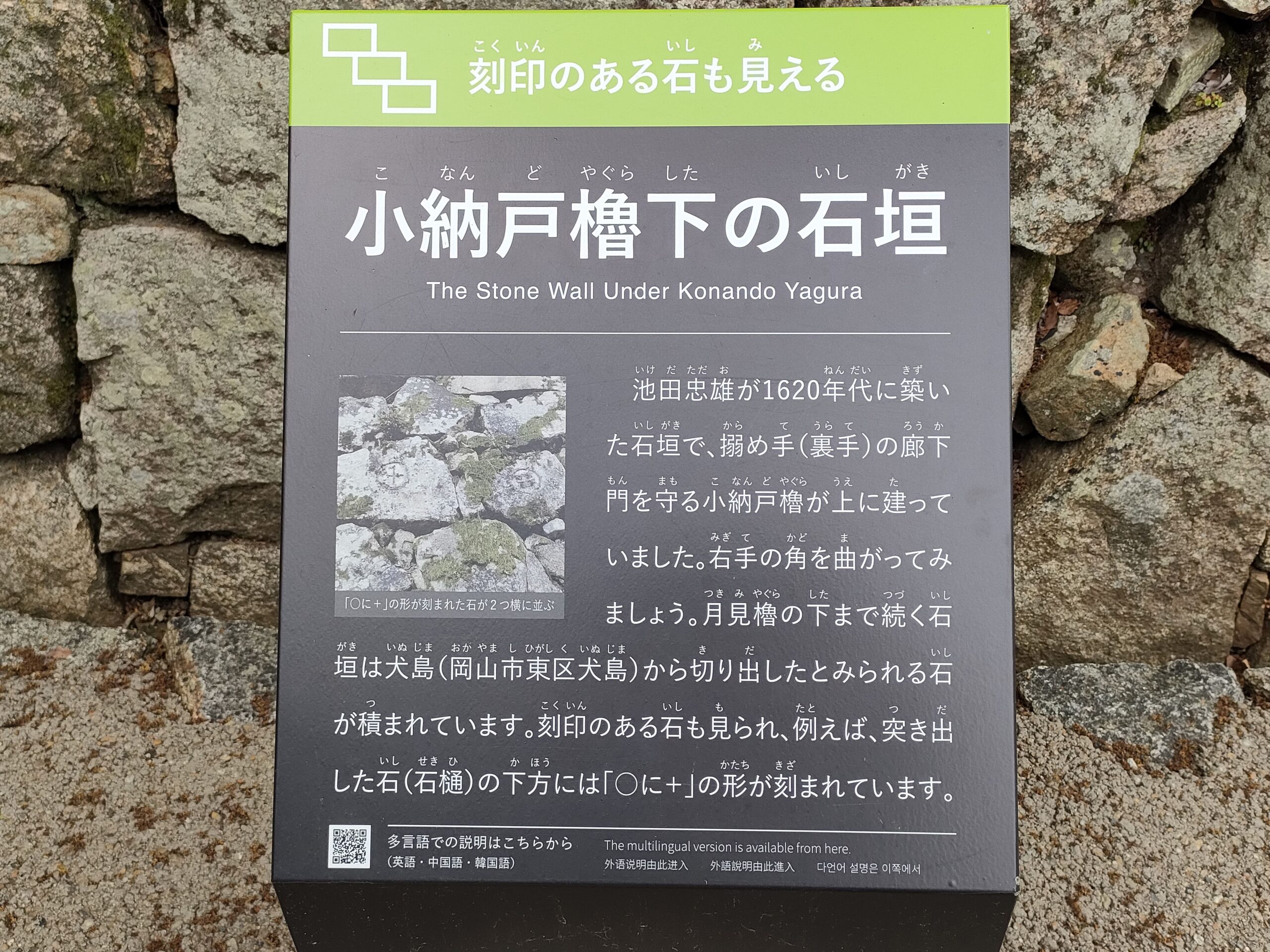

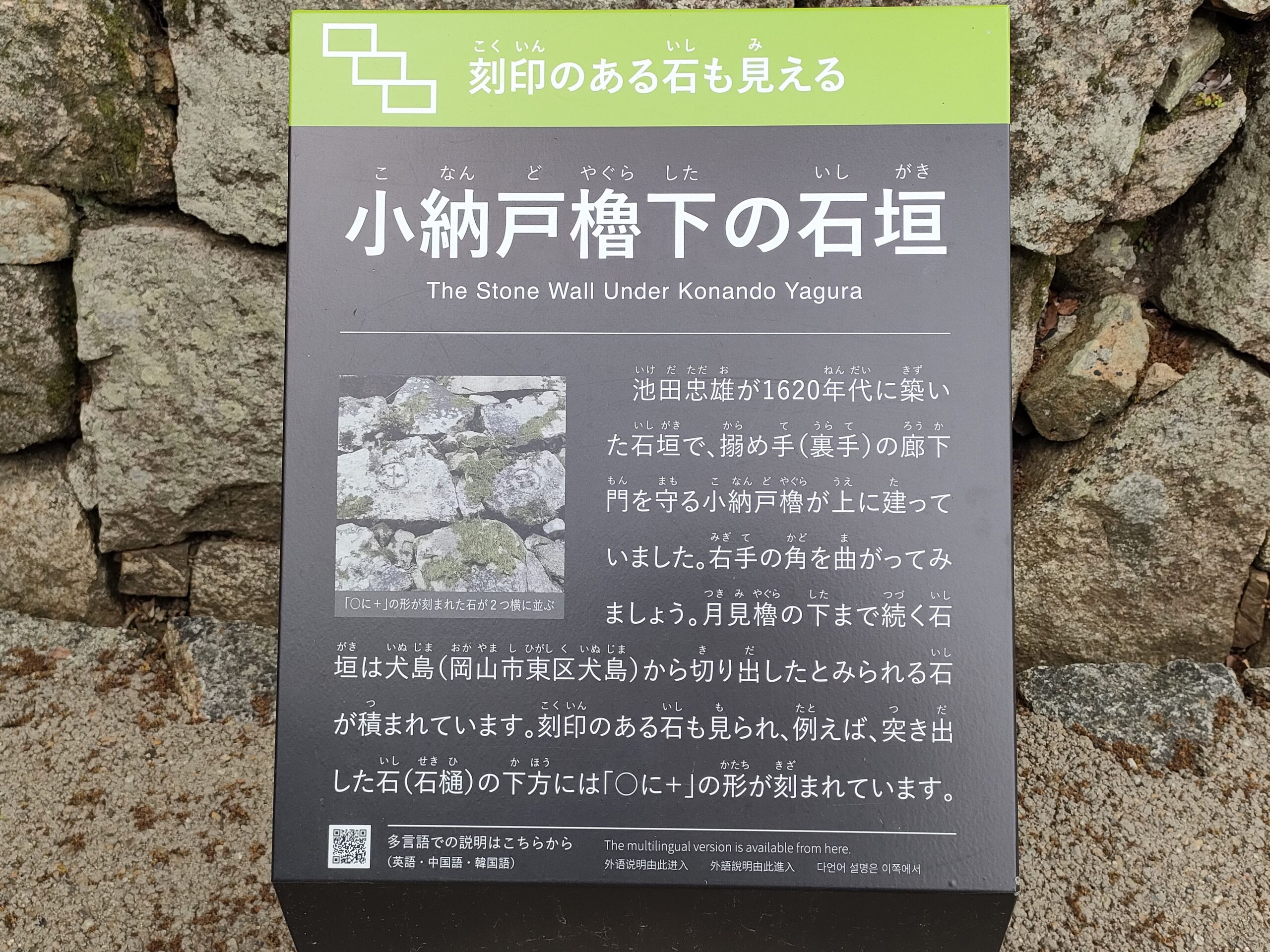

⓬ 月見櫓下部の石垣(のはず)

⓭

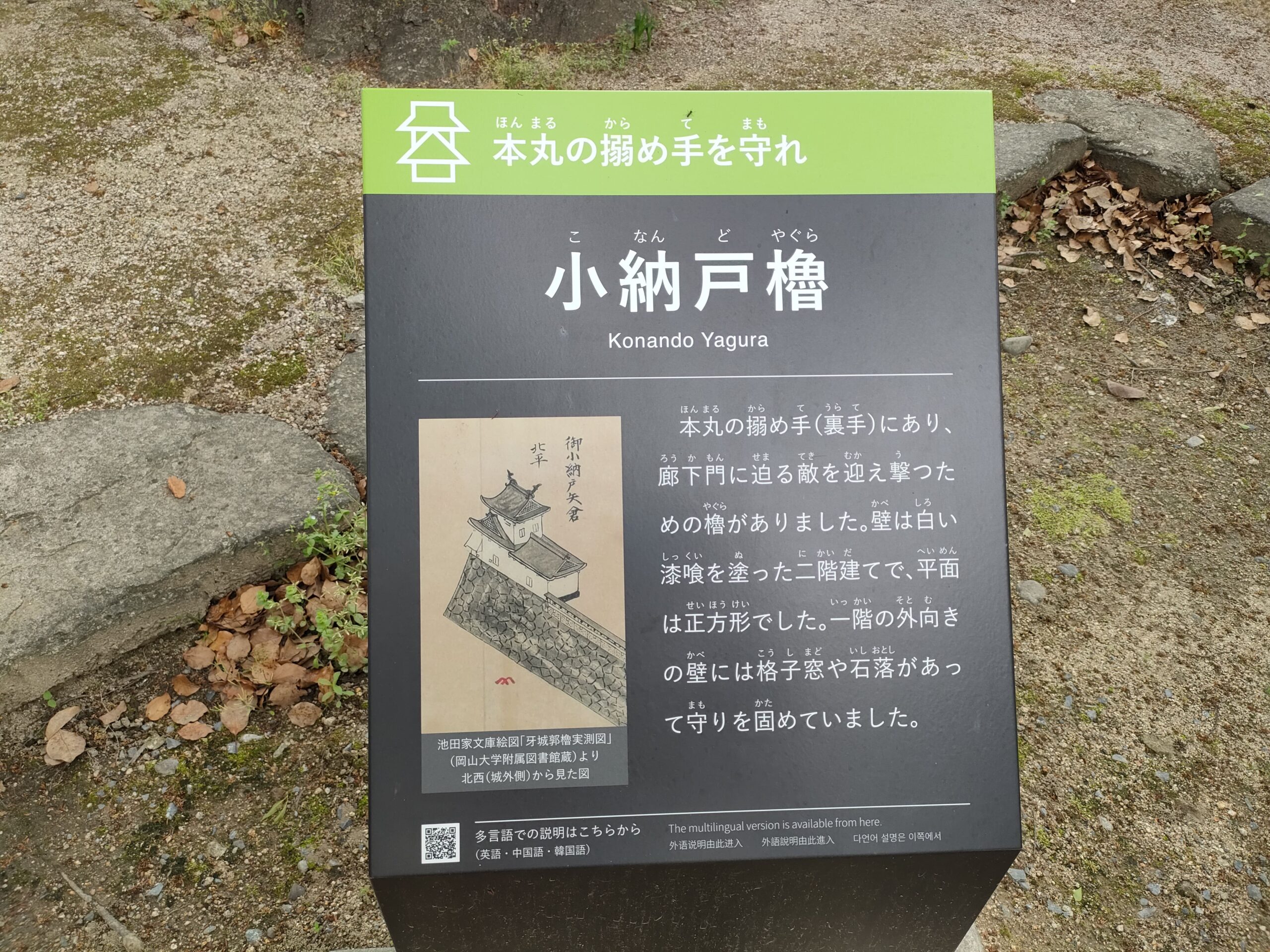

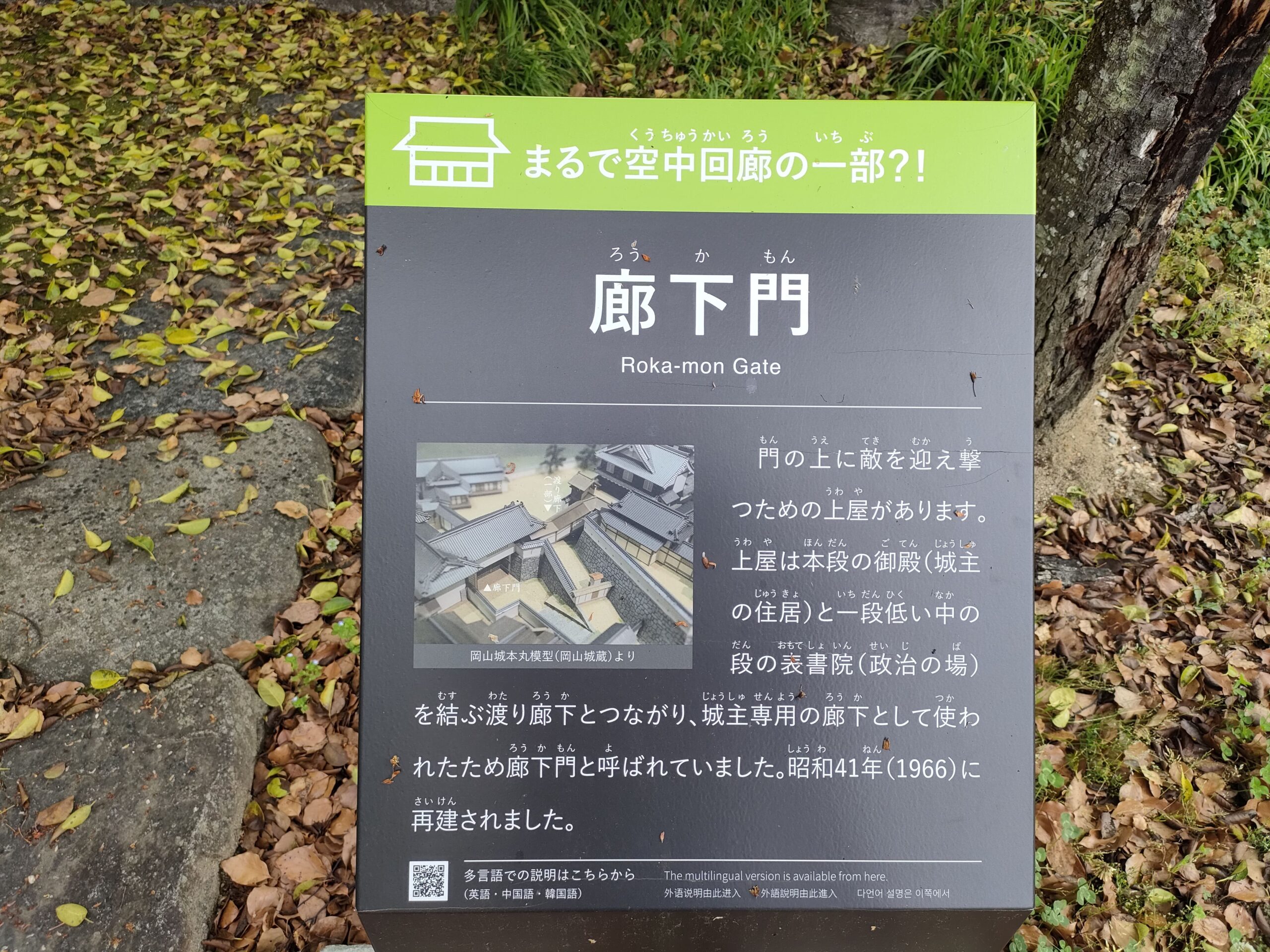

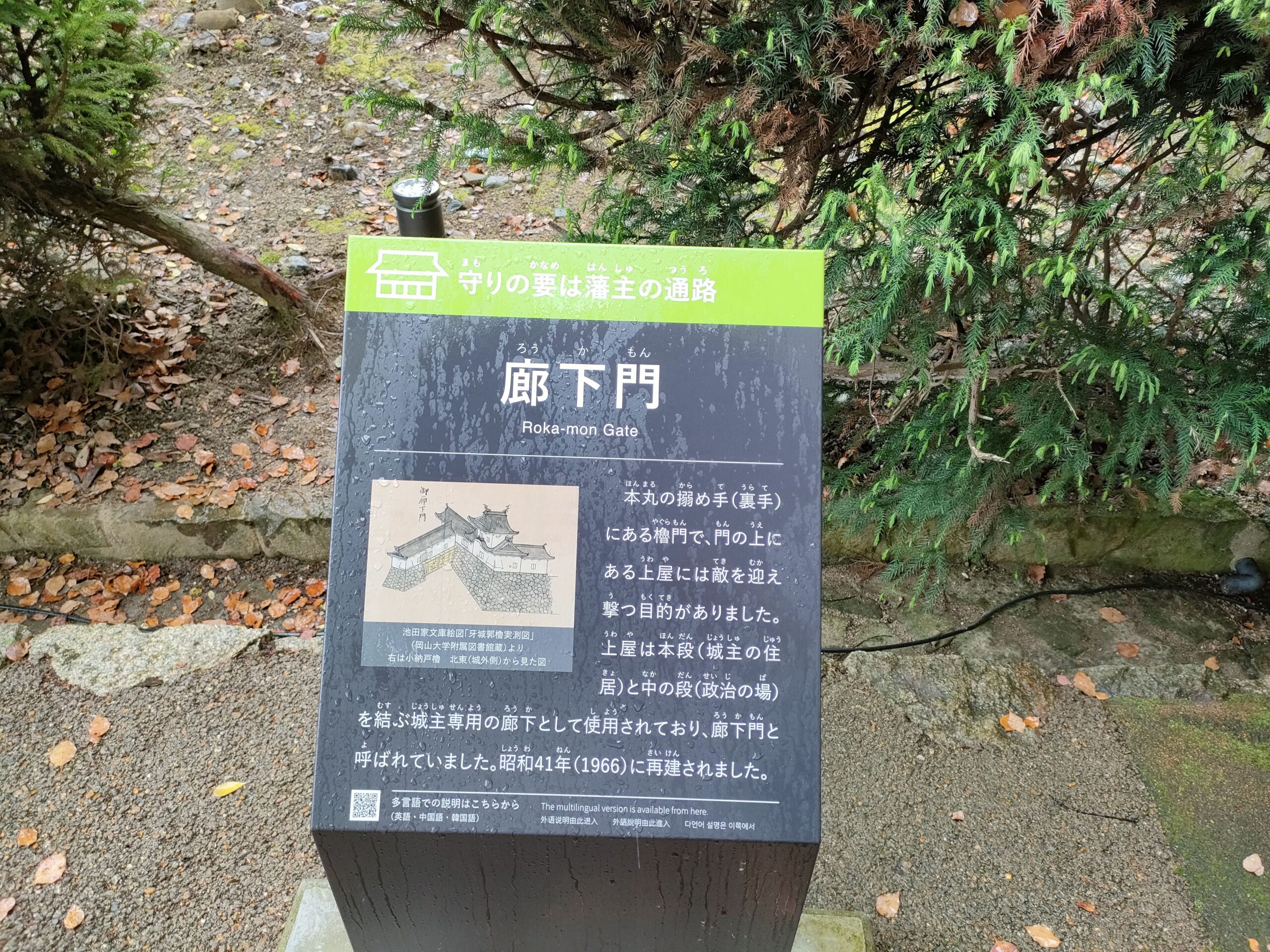

⓮ 廊下門

⓯

⓰ 月見櫓を下から

⓱ 月見櫓を下から

⓲

⓳

⓴

㉑ 先へ進みます

㉒ これだけ近くで石垣が見られる!

㉓

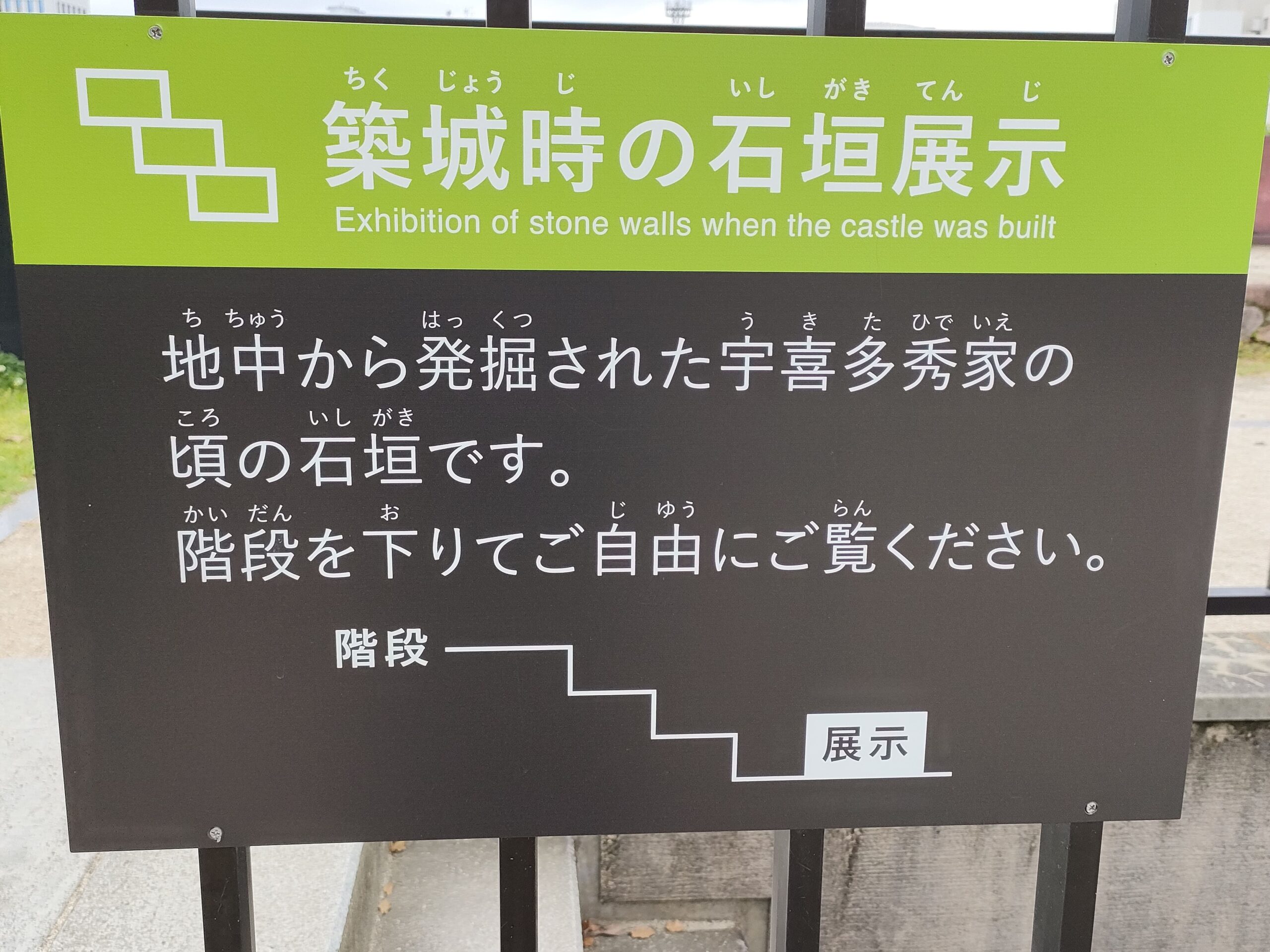

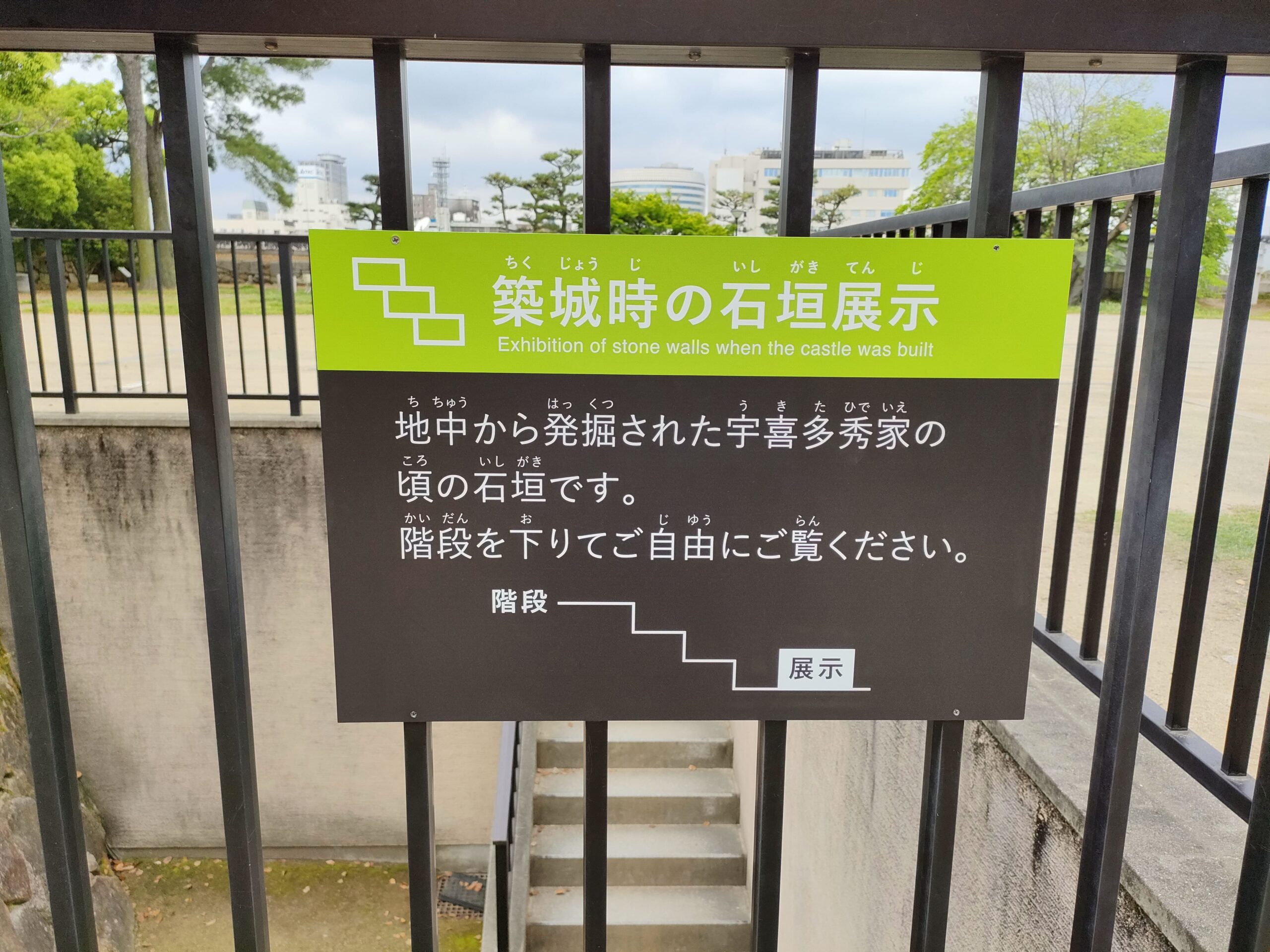

㉔ この辺りが築城時の石垣

㉕

㉖

㉗

㉘ 目安橋が見えてきました

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

目安橋、鉄門跡へ

月見橋方面から西側を通り南面へと向かいました。そして目安橋に到達。内堀にかかる目安橋を渡りました。城内から一旦城外へそして城内へと橋を往復。お城の南側に位置し水面までの距離が短い橋です。水面に映る石垣や緑が味わい深くいい感じ。

そしてここから、鉄門跡へ向かいました。しかしなぜか鉄門付近で撮影した写真がごっそり無くなっている…。ショック。

➊ 内堀

➋

❸

❹ 目安橋上から

❺ 目安橋上から

❻

➐

❽ 一旦場外へ出て撮影

➒

➓

⓫ 再び場内を目指します

⓬

⓭

⓮

⓯ この上辺りが大納戸櫓?

⓰

⓱ 下の段まで入ってきました

⓲

⓳ 鉄門に近づいてきました

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕ 鉄門へと階段をのぼります

㉖

㉗ 下の段を振り返ります

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

中の段を散策

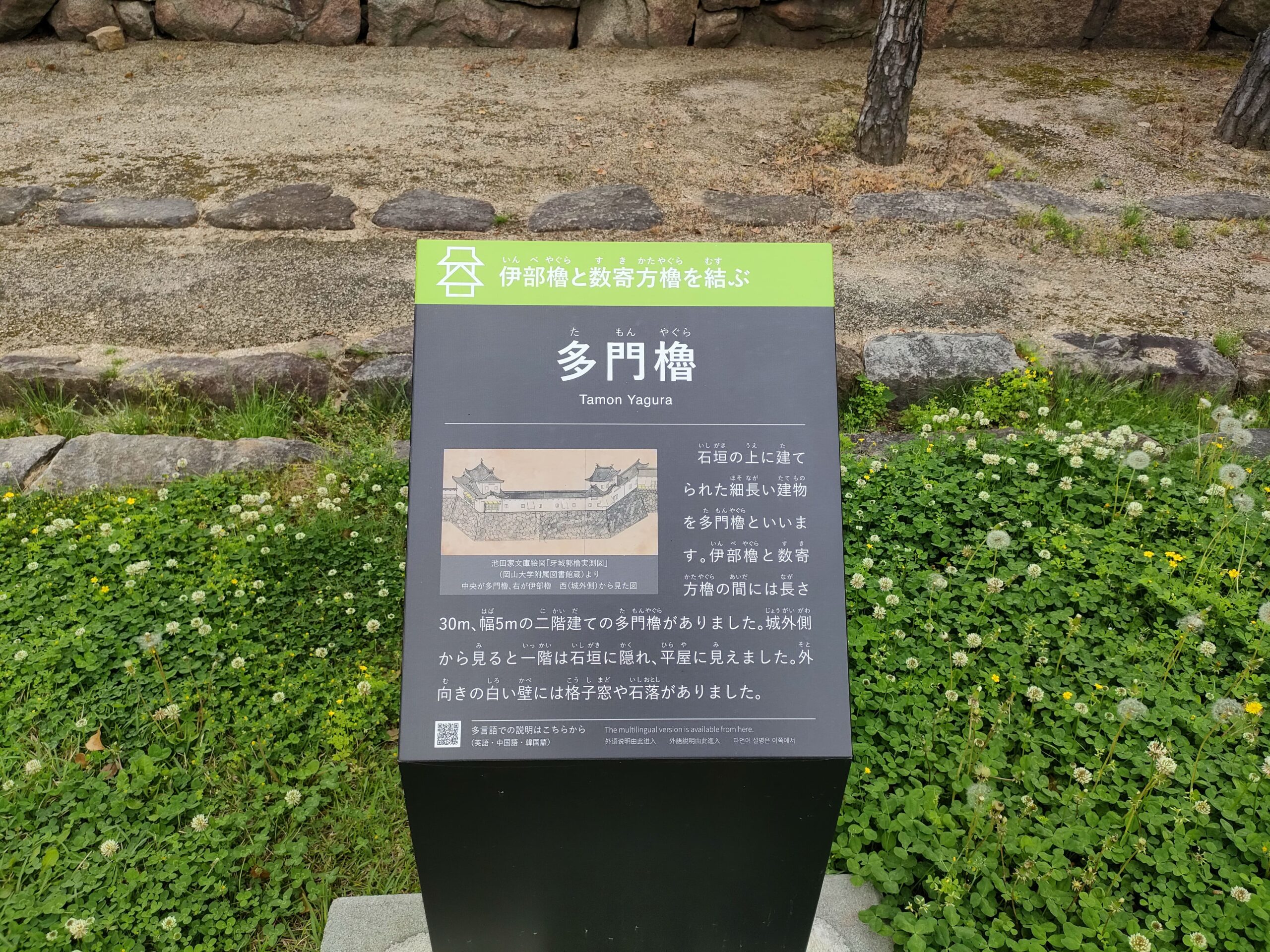

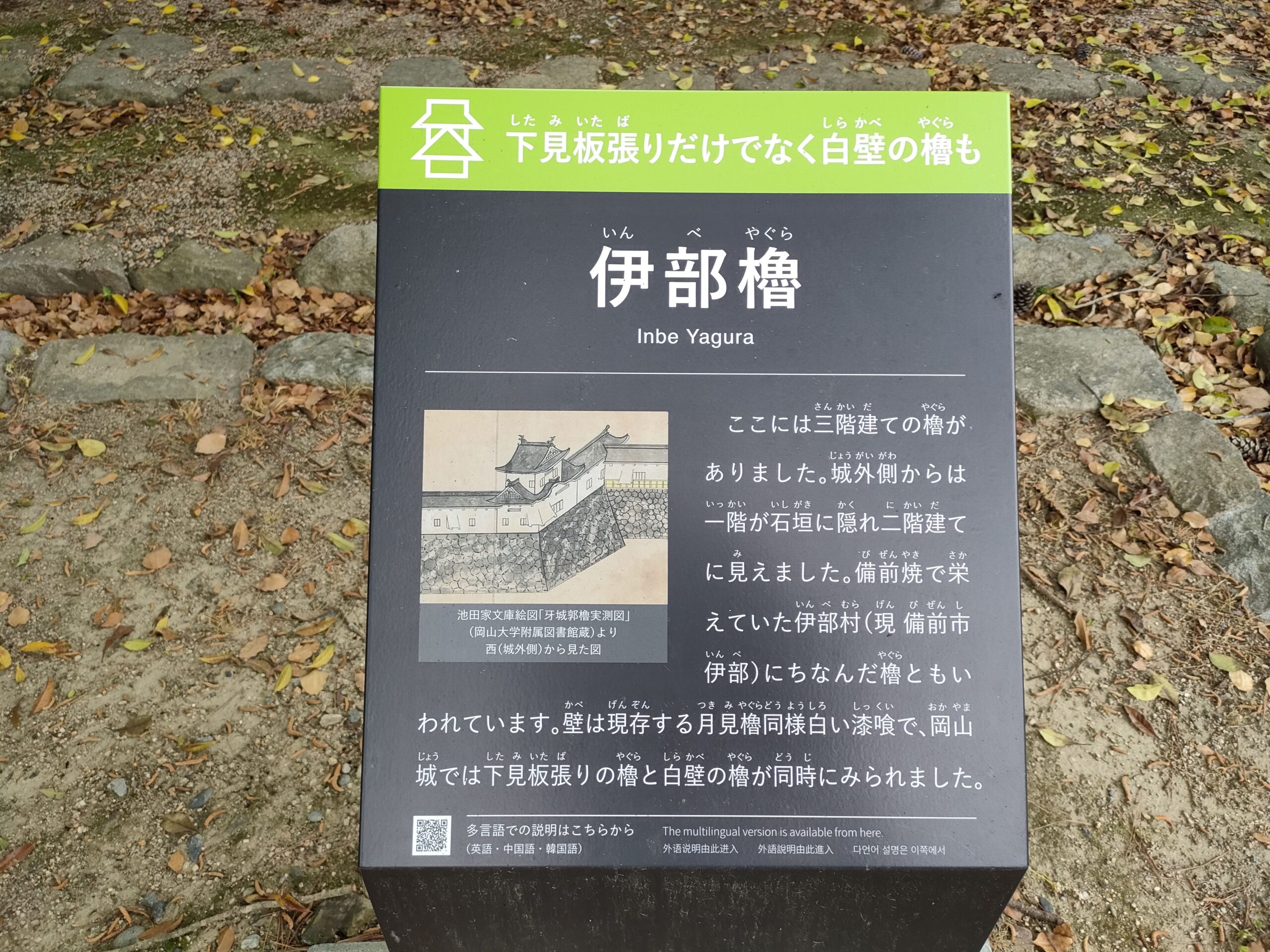

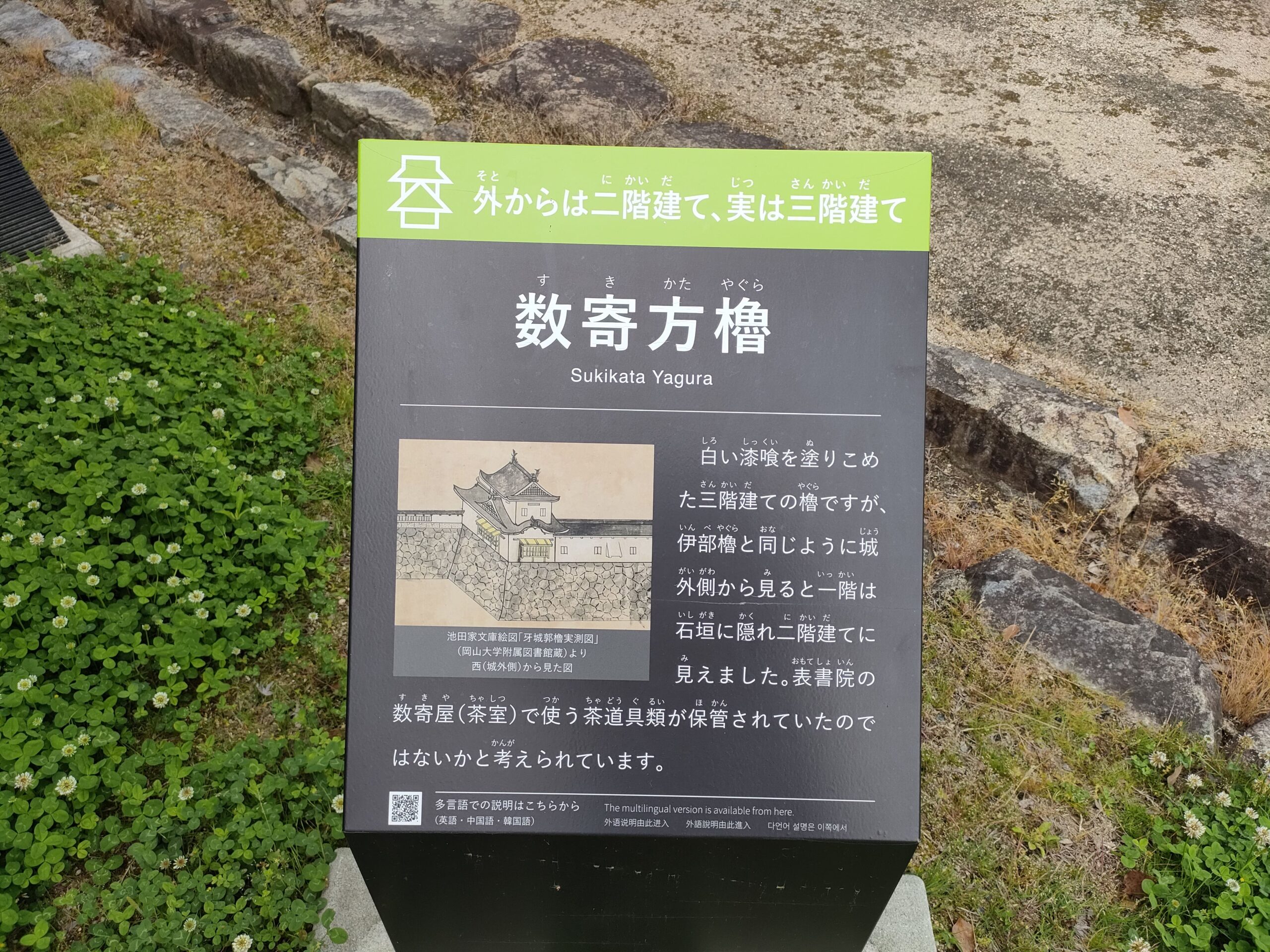

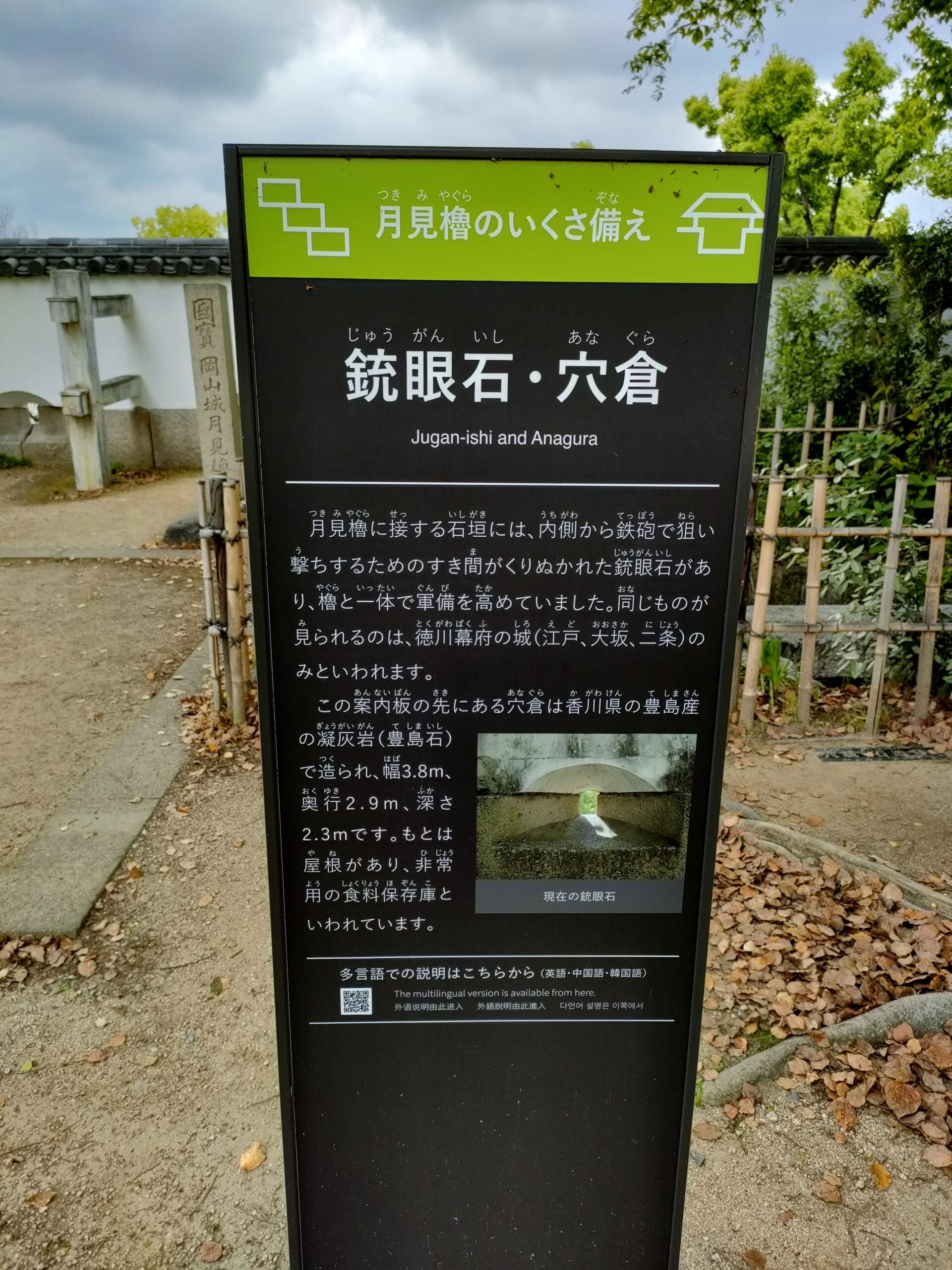

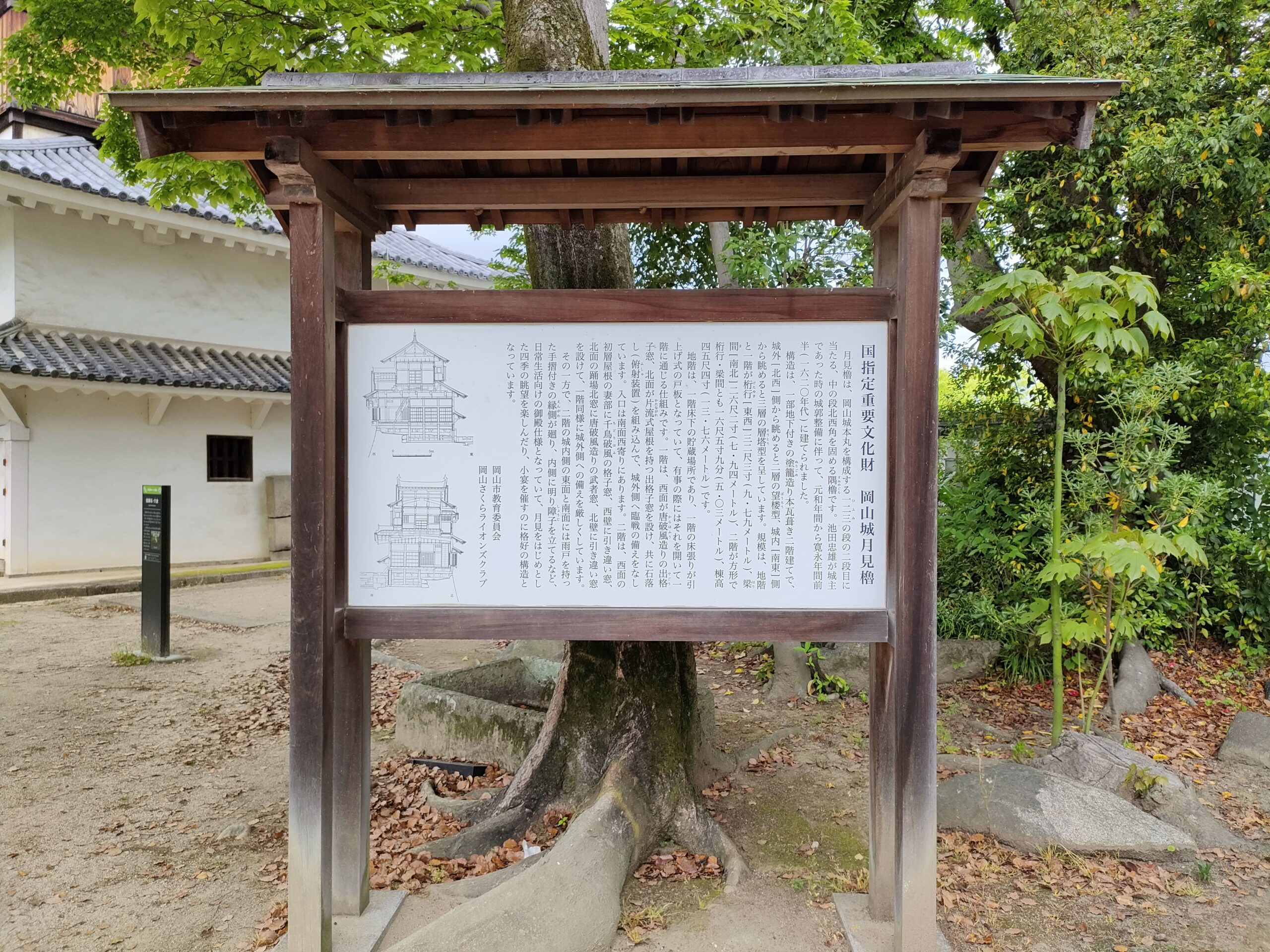

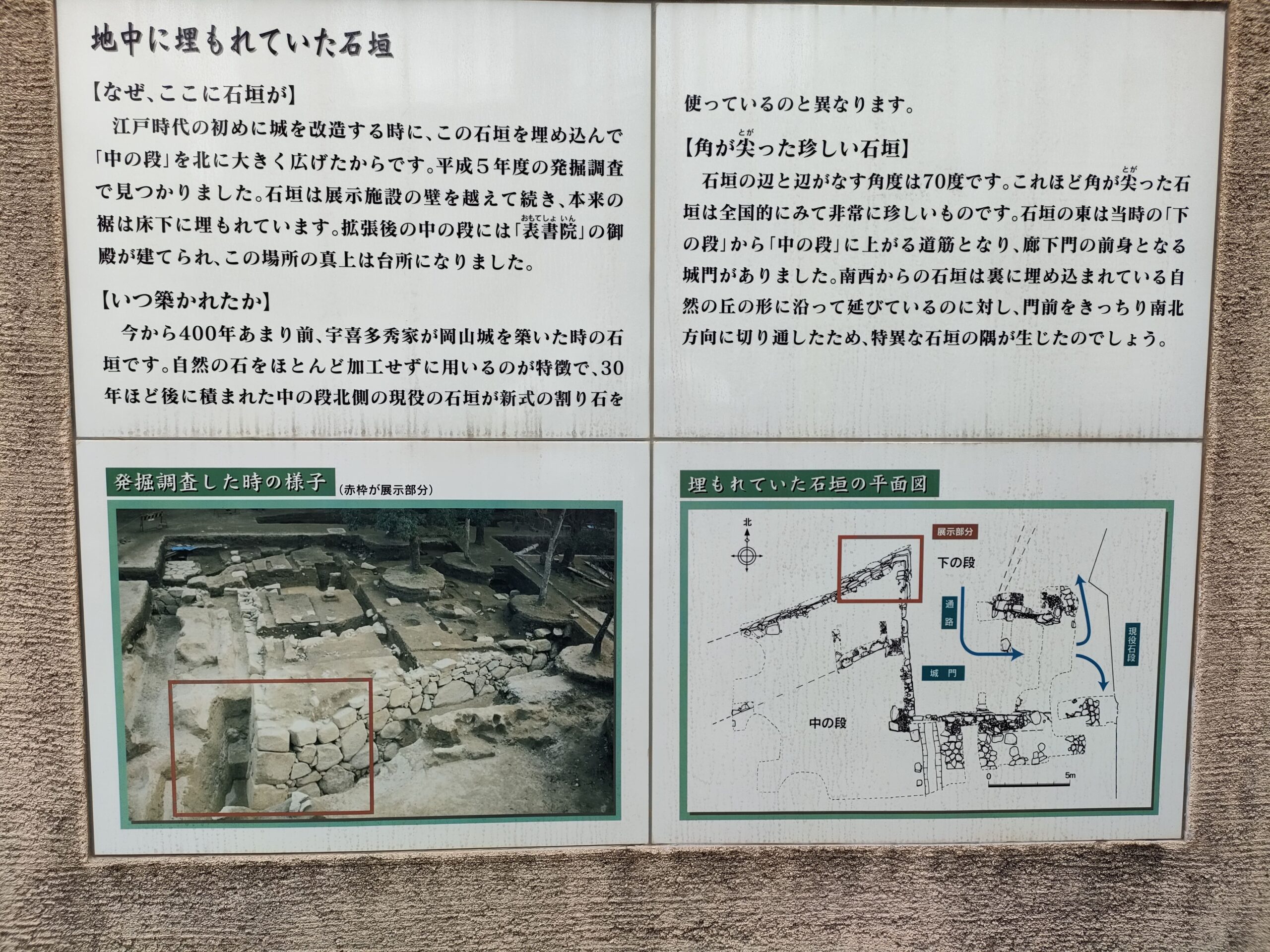

鉄門跡から中の段に入り散策。国指定重要文化財である月見櫓、宇喜田時代の石垣を拝見。中の段をあちらこちらと散策させてもらいました。そして見上げると天守がもうすぐそこに。上の段へと続く不明門に向かいました。本段には藩主が暮らしごく限られた人しか入ることができず、この門は普段は閉ざされていたそうです。だからこの門の名は「不明門」。立派すぎるくらい立派な大きな門です。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾ 中の段からみた天守

➓ 月見櫓

⓫ 月見櫓

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳ 廊下門を内側から

⓴

㉑

㉒ 宇喜田時代の石垣

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

本段へ、そして天守

不明門をくぐり本段へ入っていきました。本段に上がると天守がド~ンとお出迎え。迫力あります。天守内に入り、ちょっとしたカフェでお茶をし、そのあと衣装体験もしたりして満喫。最上階からの風景写真が全然撮影していなくってちょっと失敗ですね(涙)

➊

➋ 天守閣の礎石

❸

❹

❺ いざ天守へ

❻

❼

❽

❾

➓ 六十一雁木上門

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑ 入場料金その他情報

㉒

㉓ スタンプ

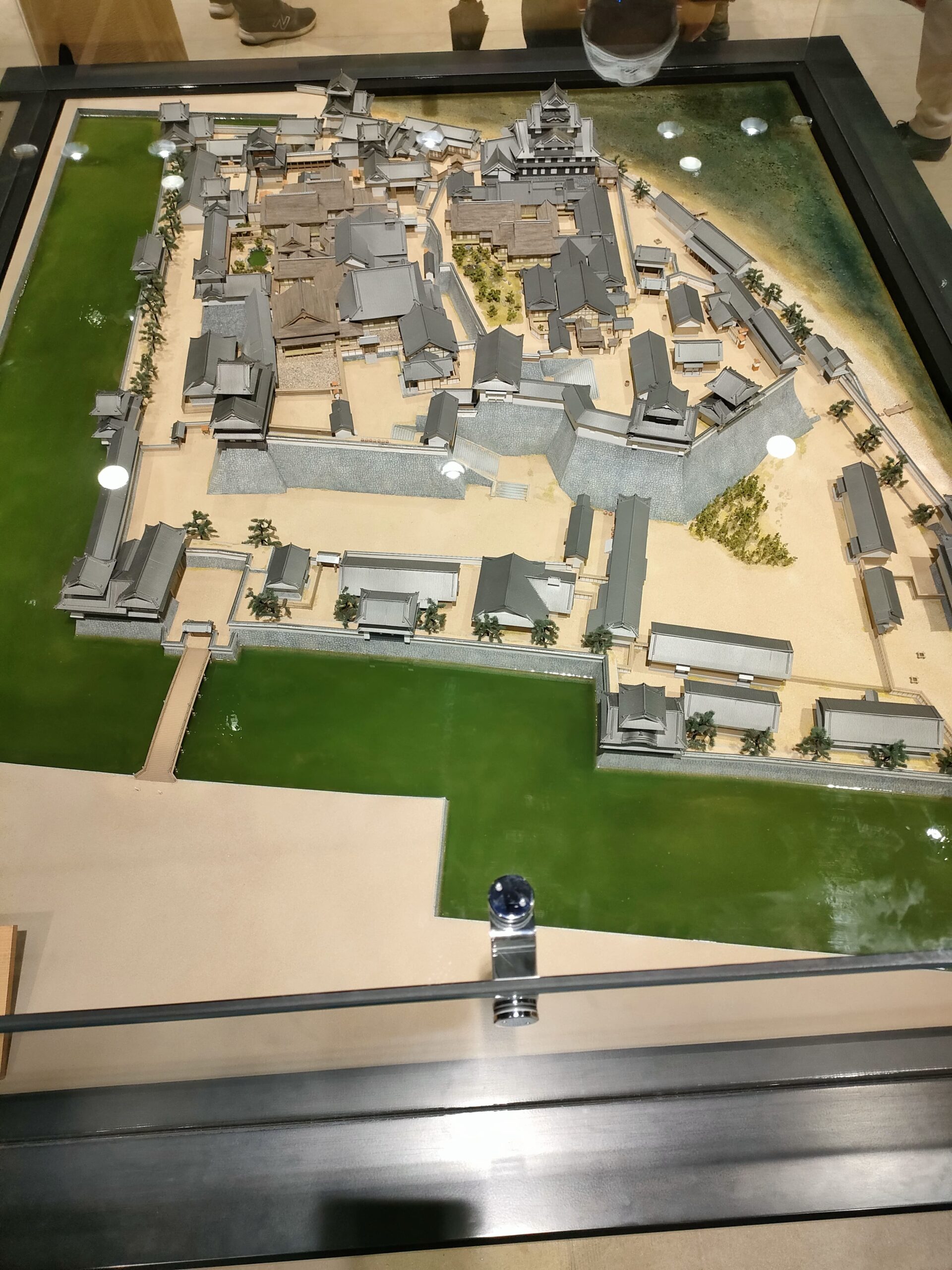

㉔ ジオラマ

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟ 名古屋城の金鯱のほうが大きいかな・・・

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

帰路へ

天守内部に滞在した時間は、今までで最長だったと思います。天守内で飲食をして、衣装体験をして、長時間の滞在となりました。とても満喫させていただきました。天守をあとにして、廊下門から場外へと。

お城ではありませんが、このあとお隣の後楽園に行きました。無料ガイドさんに案内していただき、後楽園のあれこれをお聞きしながら散策させていただきました。私のように遠方から訪れるかたは、岡山城と後楽園はセットでいかれると良いと思います。

➊ 天守をあとにします

➋ 名残惜しいですが

❸

❹

❺ 廊下門へと向かいます

❻

❼

❽

❾

➓ 六十一雁木上門

⓫

⓬

⓭

⓮ 廊下門

⓯ 廊下門

⓰ 廊下門

⓱ 廊下門

⓲ 廊下門

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔ 旭川をバックに天守撮影

㉕

㉖

㉗

㉘ 天守バックに月見橋撮影

㉙

㉚