ざっくり変遷

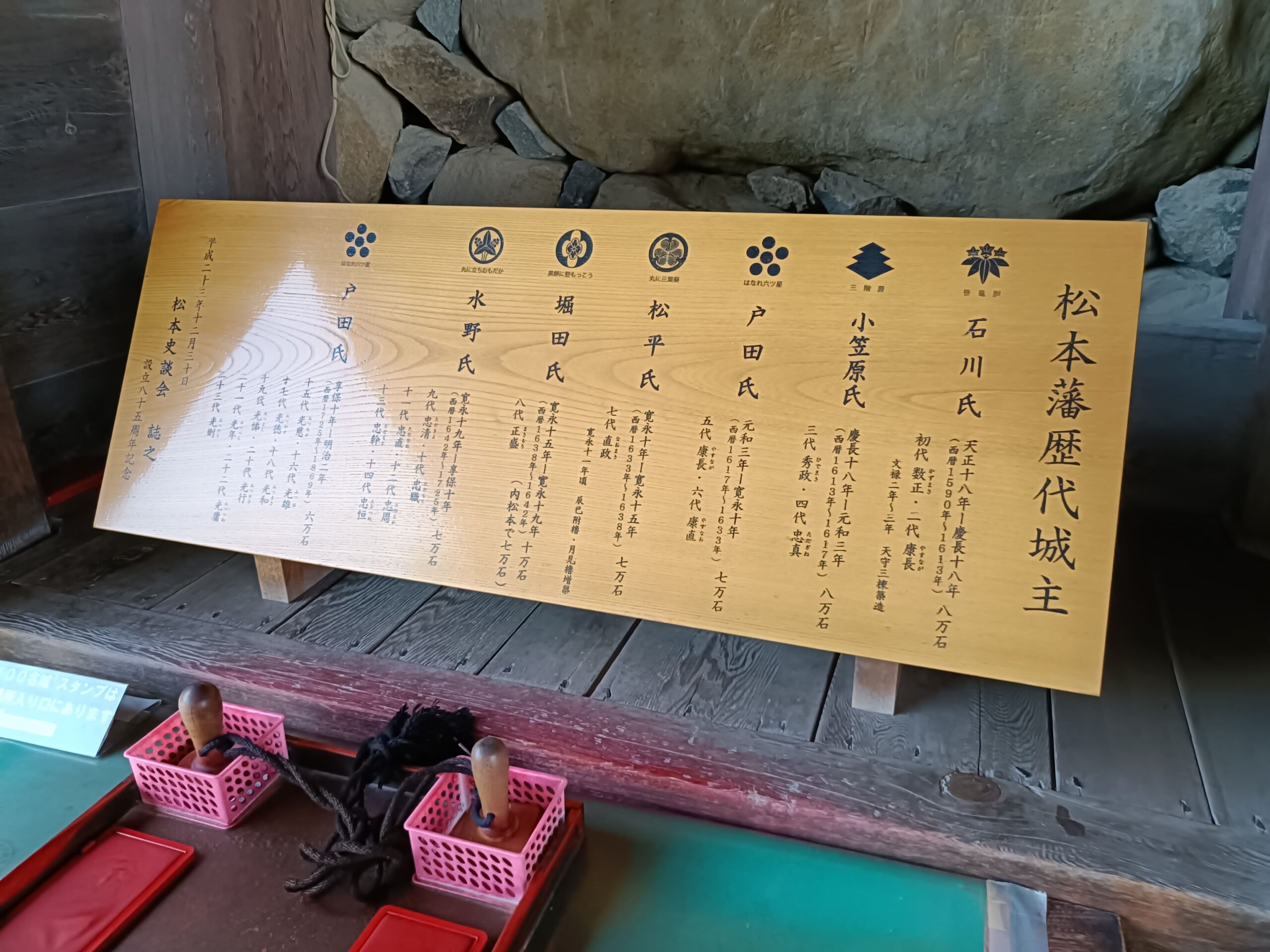

松本城の歴史は、今から500年以上前の戦国時代にさかのぼります。すべての始まりは、小笠原(おがさわら)氏が築いた「深志城(ふかしじょう)」でした。永正元年(1504年)、信濃守護小笠原氏の一族である島立右近貞永によって築城されたとされています。しかし、甲斐(現在の山梨県)の虎、武田信玄が信濃(現在の長野県)に侵攻してくると、天文19年(1550年)8月27日に林城・深志城などが落城し、深志城は武田軍の拠点となります。その後、織田信長が武田氏を滅ぼし、めまぐるしく支配者が変わる中で、本能寺の変が起こります。この混乱に乗じて、もともとの城主であった小笠原貞慶(さだよし)が城を取り戻し、「松本城」と名前を改めました。

しかし、松本城が今のような雄大な姿になったのは、豊臣秀吉の時代です。天正18年(1590年)に秀吉より信濃国松本10万石に加増移封された石川数正(かずまさ)・康長(やすなが)親子が松本に入ります。石川数正は、もともと徳川家康の片腕ともいえる重臣でした。しかし、天正13年(1585年)に突然岡崎城を脱し豊臣秀吉に仕えたのです。その理由は今も歴史の謎とされています。

この石川親子が、来るべき戦の時代に備え、鉄壁の守りを誇る黒い天守を築き上げました。数正は文禄元年(1592年)の朝鮮出兵に従い、その年の末に亡くなりますが、息子の康長の代が受け継ぎ松本城建設を完遂させました。文禄2年(1593年)から文禄3年(1594年)頃に現在の天守が完成したとされています。黒い色は、秀吉が好んだ色とも言われています。

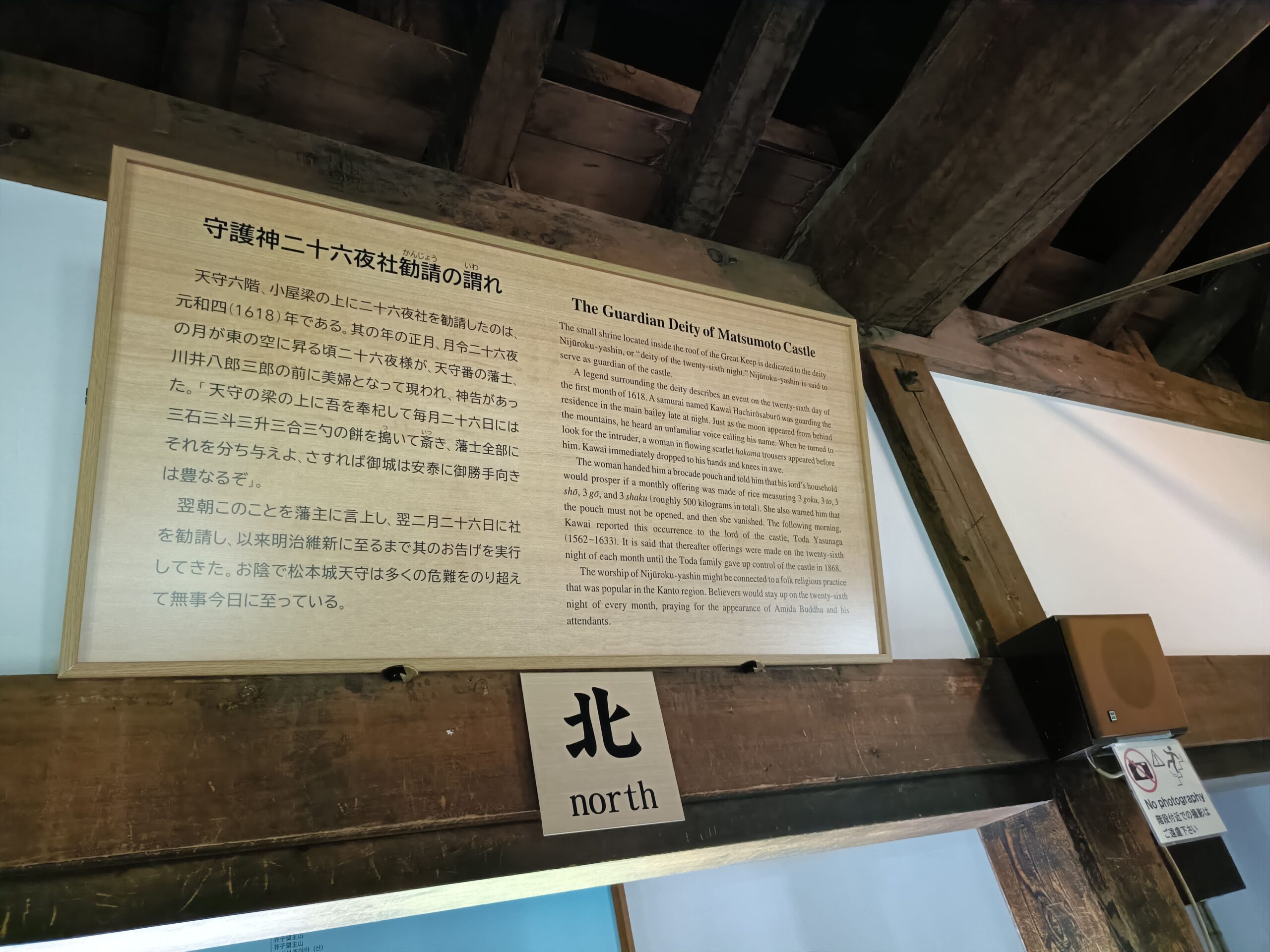

江戸時代になると、徳川の世となり、松本城は江戸を守る重要な拠点として、戸田松平家などの有力な大名が城主を務めました。戦いの時代が終わり、3代将軍・家光の時代には、優雅な「月見櫓(つきみやぐら)」が増築されました。寛永10年(1633年)から松平直政により辰巳附櫓と月見櫓が増築されたのです。これは徳川家光が上洛の帰りに善光寺参詣を願い、宿城として松本城を宛てることになったためでした。

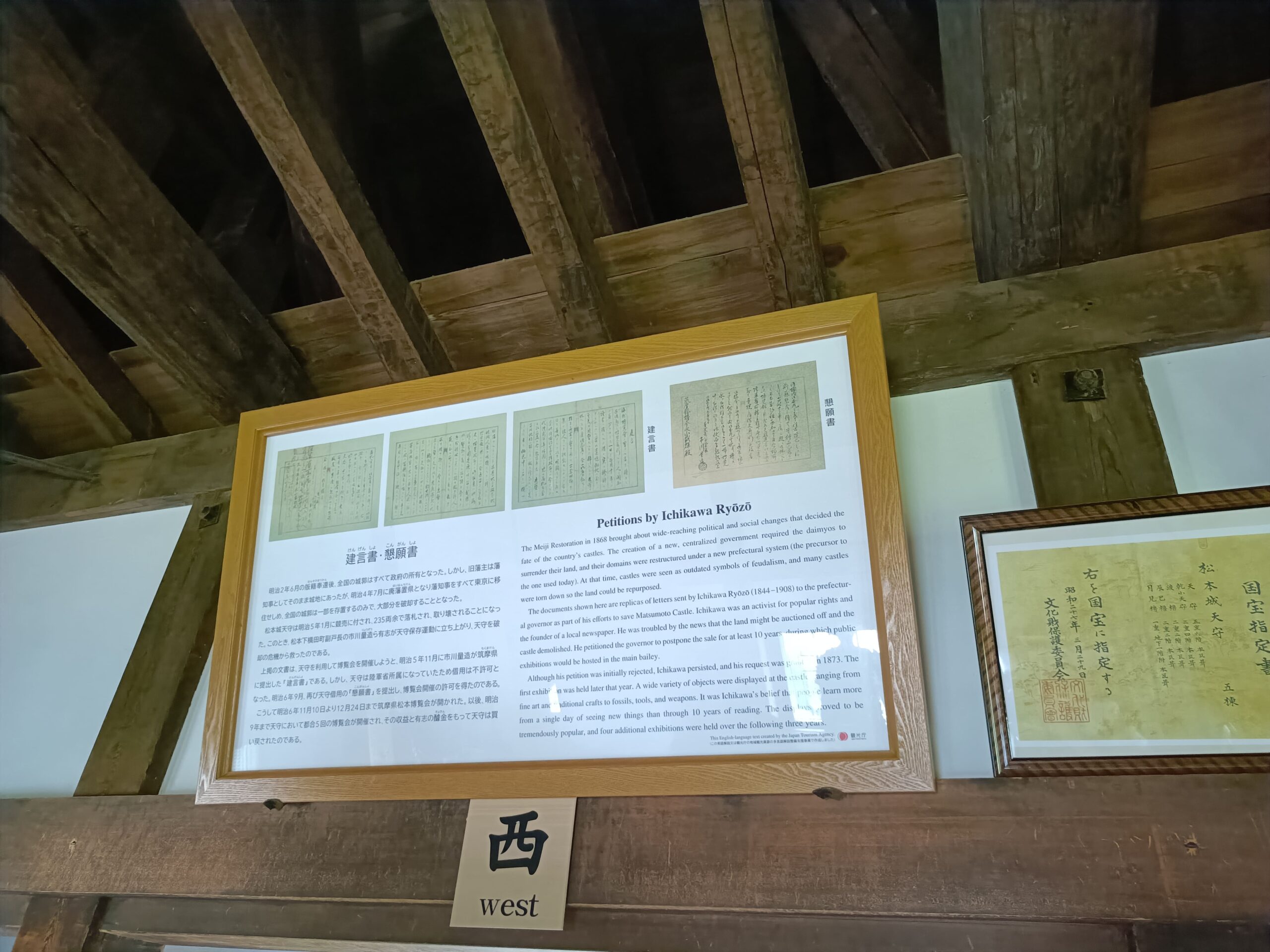

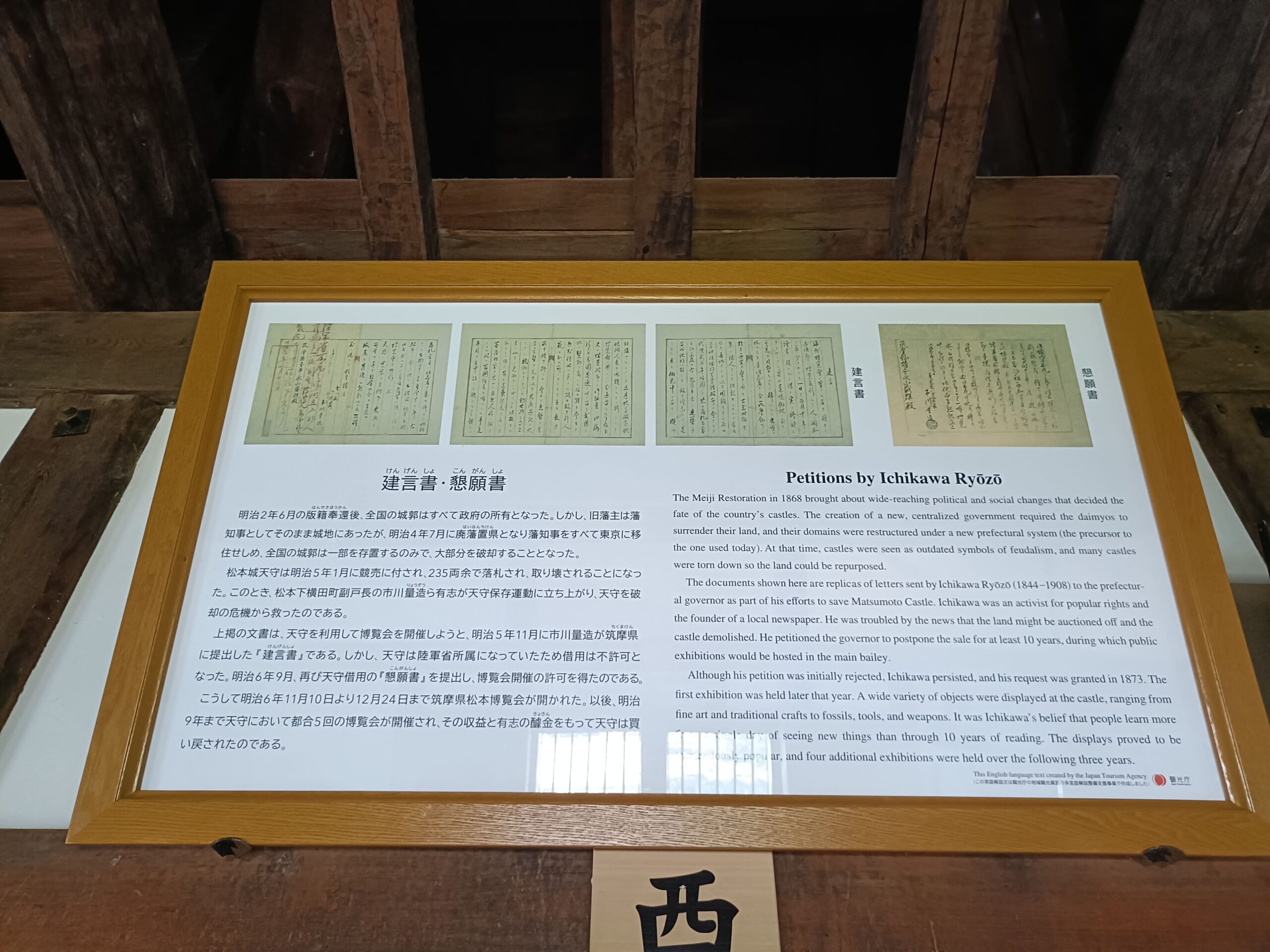

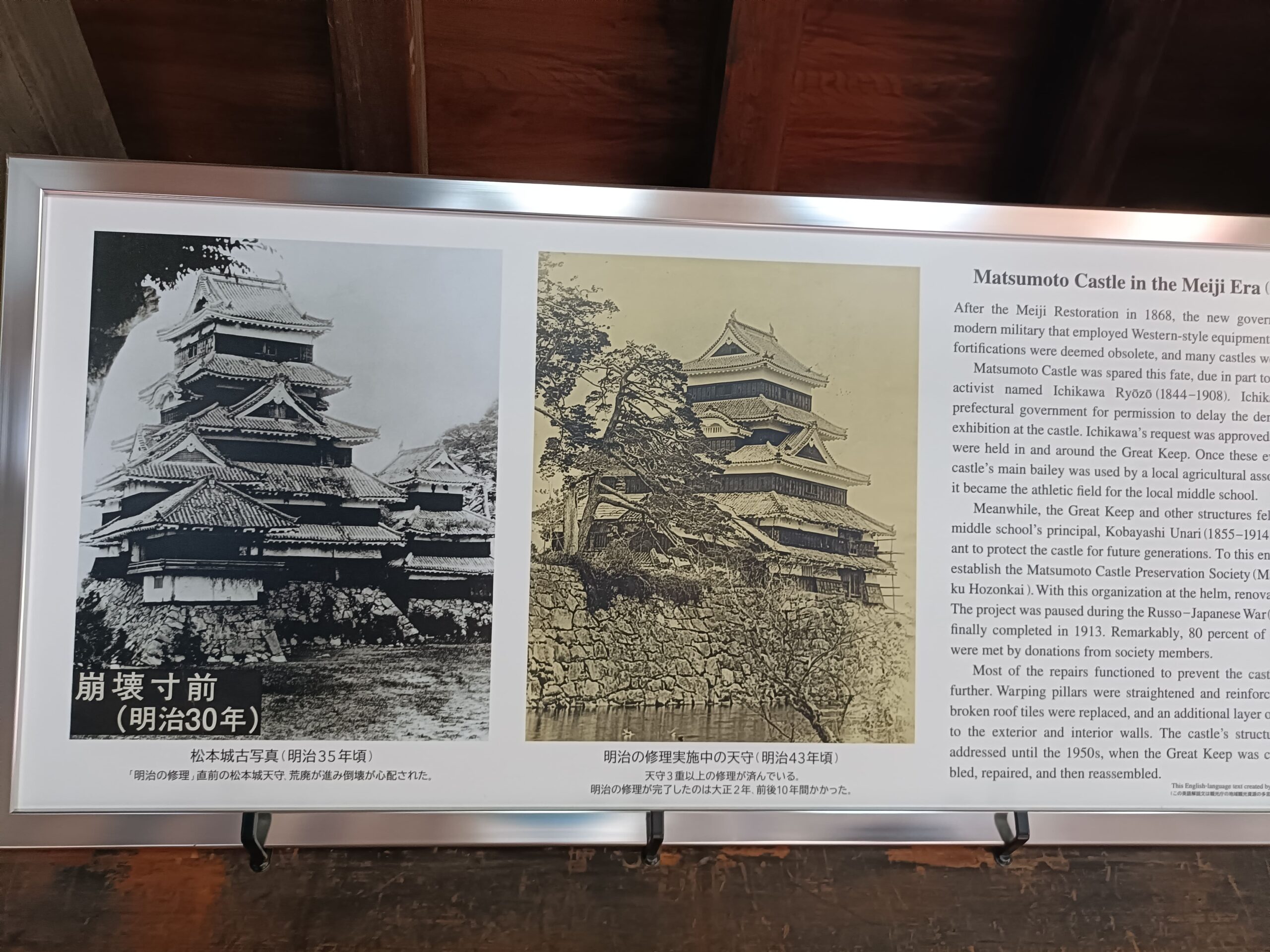

しかし、明治時代になると、松本城は最大の危機を迎えます。「城はもう古い時代のものだ」として、明治5年(1872年)に松本城が大蔵省によって競売にかけられ、天守閣が235両、付合物を合わせて計309両で落札されました。この時、立ち上がったのが市川量造(いちかわりょうぞう)らの地元の有力者たちでした。「城がなくなれば松本は骨抜きになる」と紙面で訴え、先祖伝来の蔵書を売るなどして金を工面し、城内で博覧会を開催しその入場料などが当てられ、買い戻しに成功したのです。もし彼らの情熱がなければ、私たちはこの美しい天守を見ることはできなかったでしょう。こうして多くの人々の手によって守られた松本城は、今も松本のシンボルとして、そして日本の宝として、堂々とそびえ立っています。

1504年 島立貞永が深志城を築城したとされる

1550年 武田信玄が小笠原長時を破り、深志城を支配下に置く

1582年 織田信長の死後、小笠原貞慶が旧領を回復し、深志城を「松本城」と改名

1590年 石川数正が松本城主となる

1593年 石川数正・康長親子により、現在の天守が築かれる

1633年 松平直政により、辰巳附櫓と月見櫓が増築される

1872年 廃城令により天守が競売にかけられる

明治時代 市川量造らの尽力により、天守が買い戻され保存が決定

1936年 天守、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓が国宝に指定される

2000年 「平成の修理」が完了する

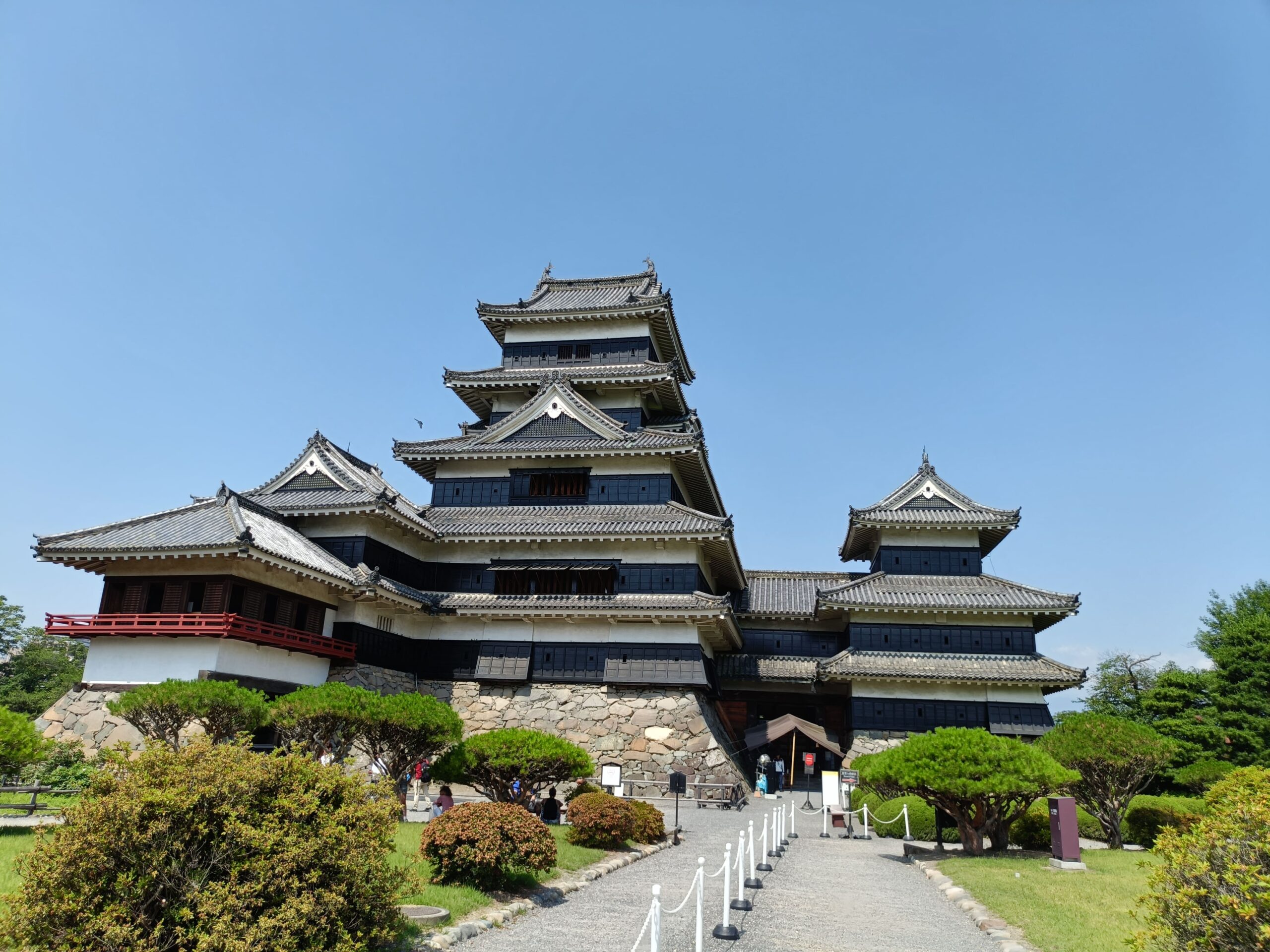

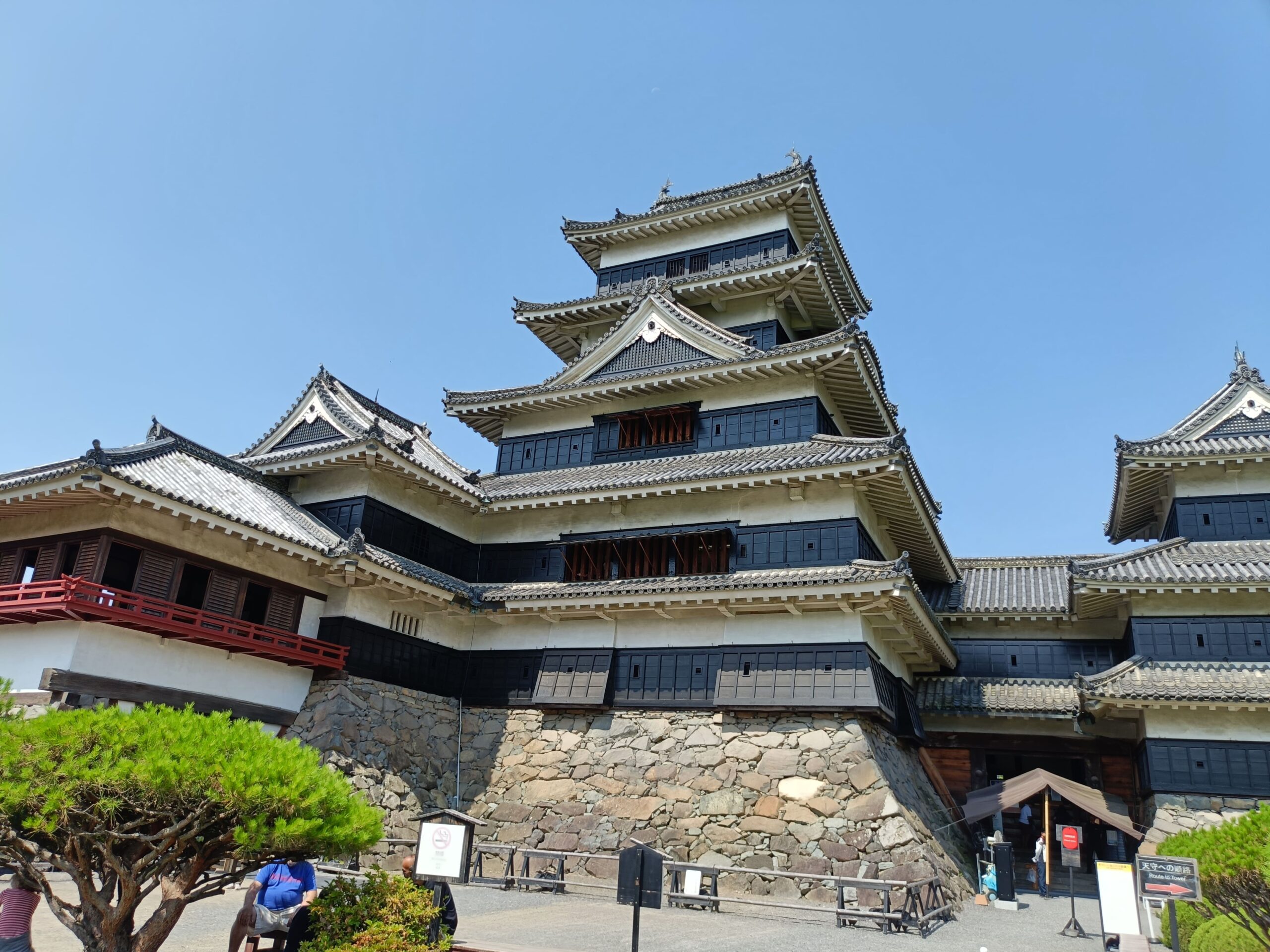

私が訪れたにしては珍しく晴天で、お城をきれいにみることができました。メディアに露出が多いお城ですので、色形など見聞きしていたのですが実物は何倍もよかったですね。存在感ありました。

石川数正。彼はどんな人間だったんでしょう。徳川家康に仕え、豊臣秀吉に走り。いろいろな説があるようですが、彼の本心はどこにあったのでしょうか。ということを天守内を見る中で思い巡らされてしまいました。松本城の築城はかつての主君である徳川家康の抑えとして…。どんな気持ちだったのでしょうか。

お城を撮影していると、清掃員の方が「実はこちらからのアングルのほうが松本城はいいんですよ」と教えてくれました。その写真も何枚か掲載しておきましたのでご覧ください。今回もお城だけではなく、周辺の街中もぶらりと散歩させて頂きました。食にお土産に、一日堪能することができました。

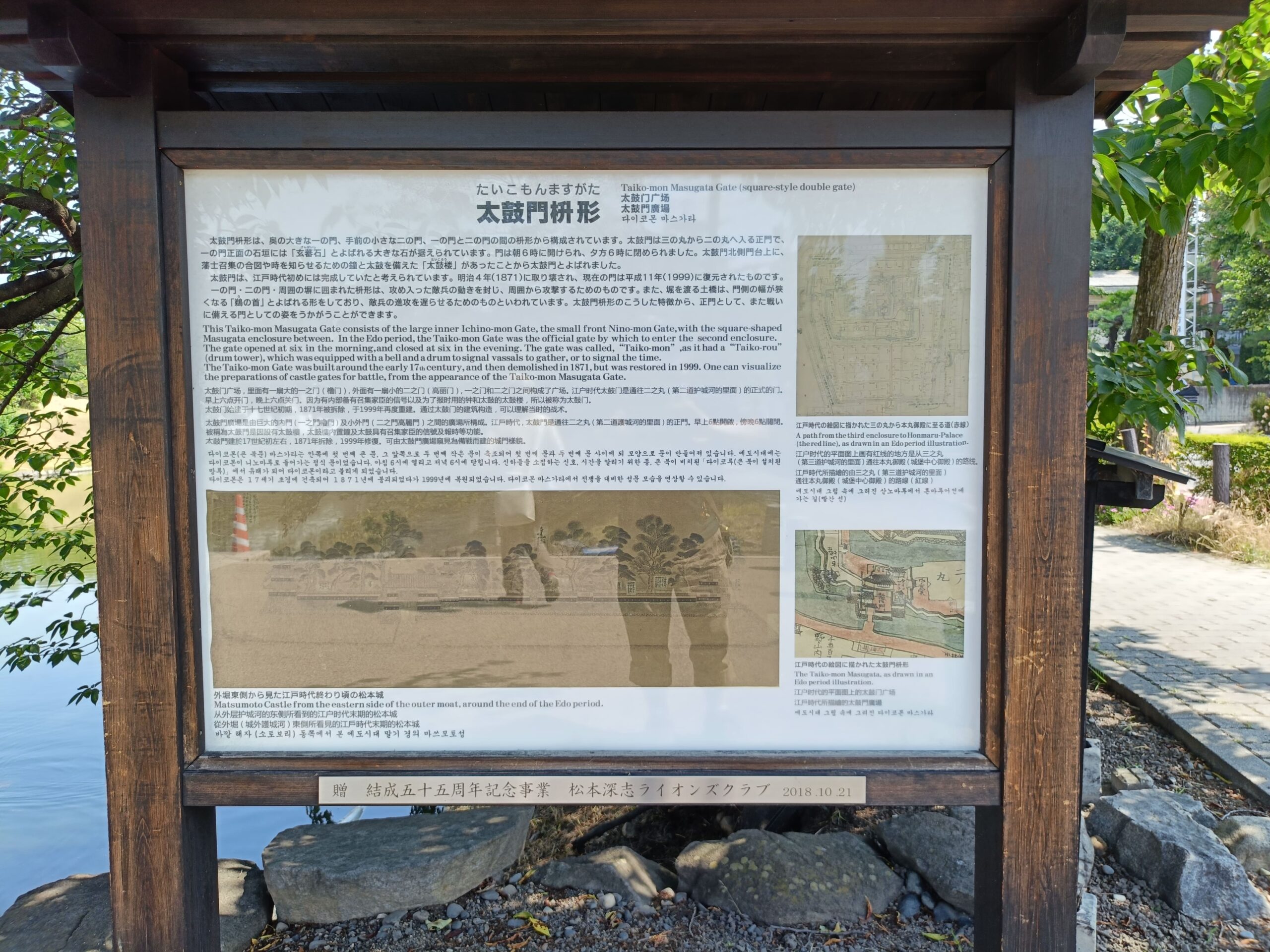

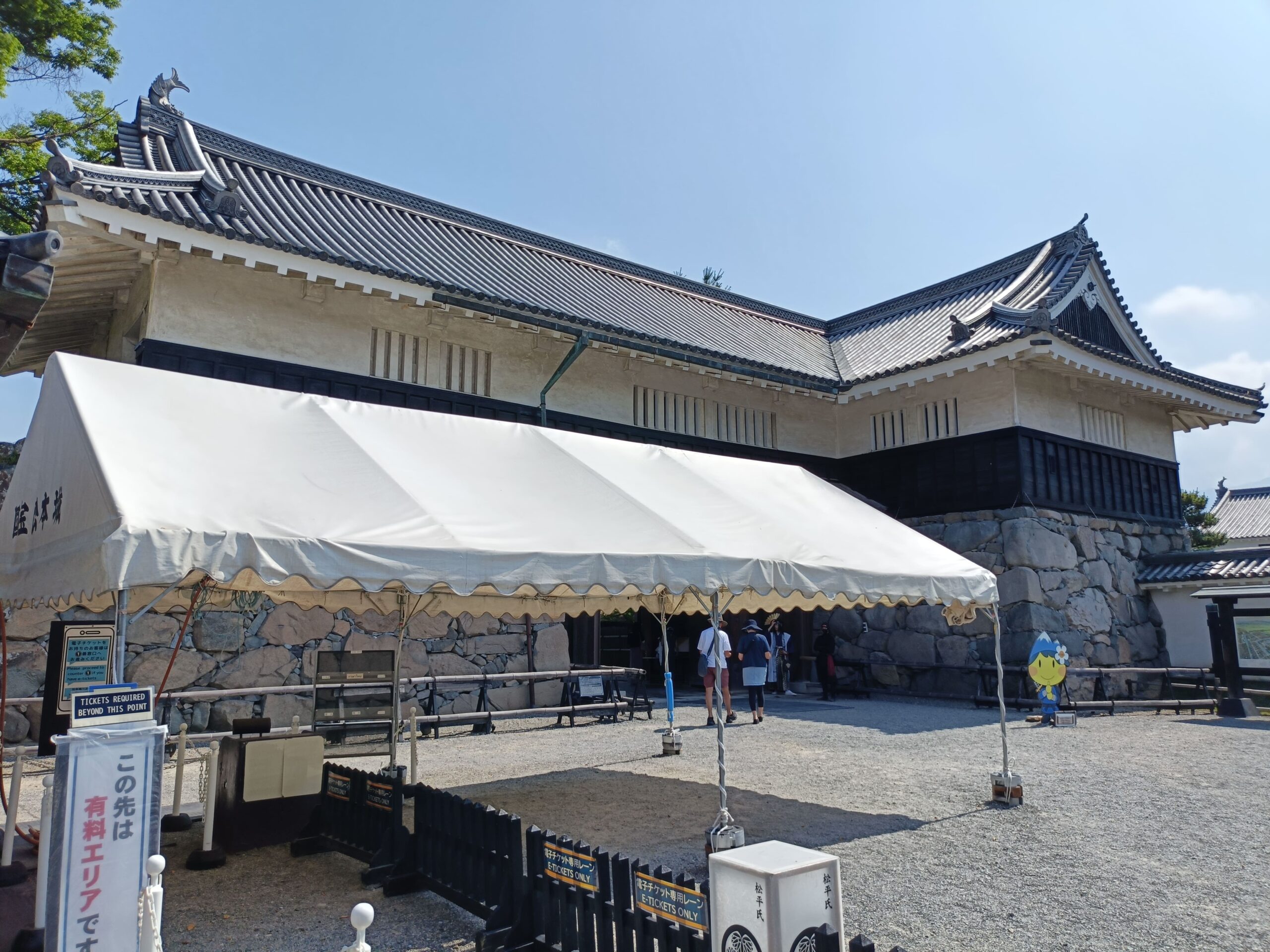

車を停めて、太鼓門へ

松本城の南側にある駐車場に車を停め松本城を目指しました。お城の外を南側から東側へと歩き、太鼓門を目指しました。訪れたのは夏真っ盛りの時期。短い距離ではありましたが、汗が大量に吹き出てきました。

そして太鼓門をくぐりいよいよ城内へ。ワクワク感が高まってきました。待ちに待った松本城へ!

➊

➋

❸ 堀沿いを歩いて太鼓門を目指します。

❹

❺

❻

➐

❽ 南東側の堀

➒

➓

⓫

⓬ 東側の堀

⓭ 馬出門

⓮ 馬出門

⓯ 馬出門

⓰

⓱

⓲ 太鼓門へと続く橋

⓳

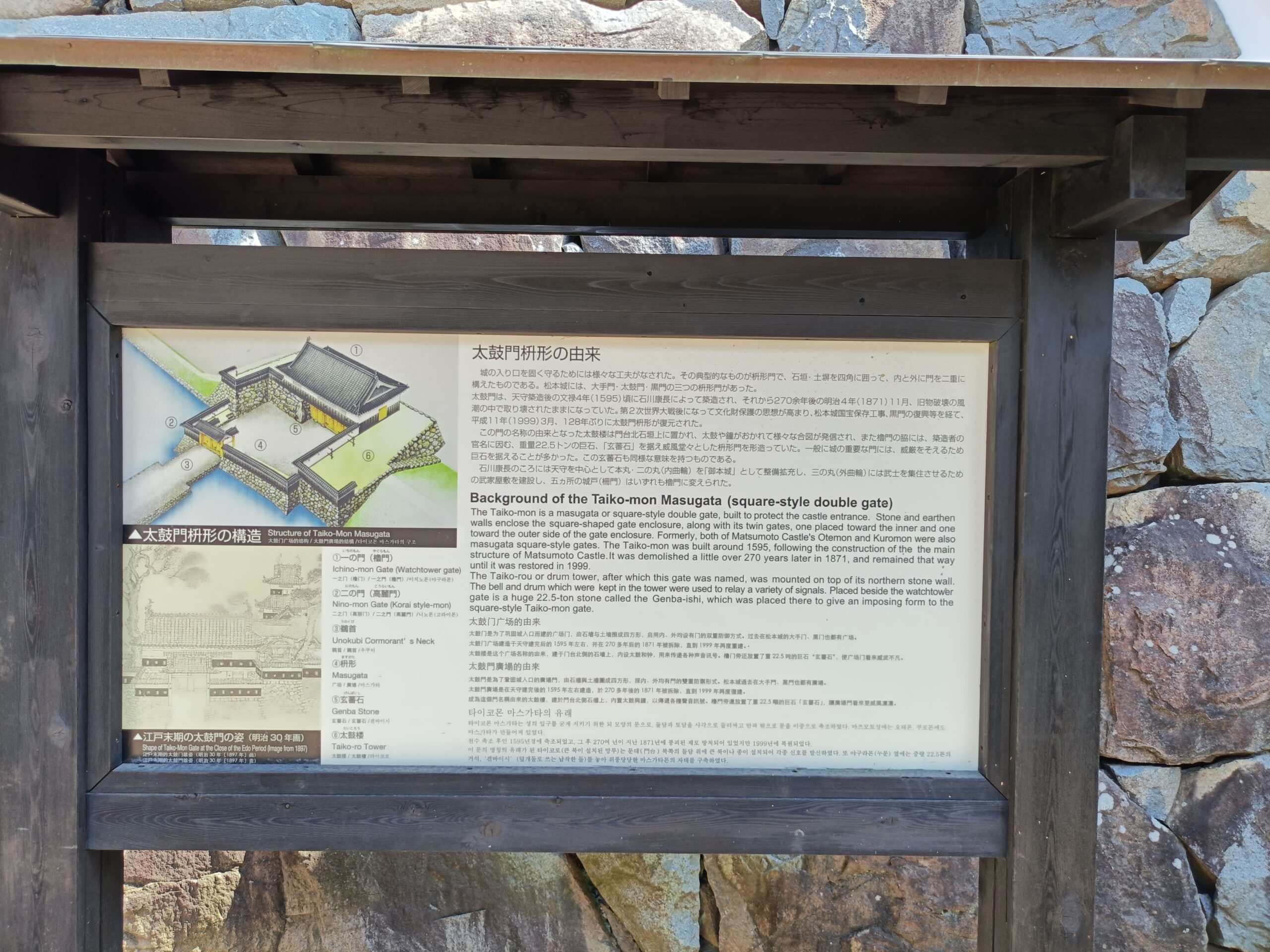

⓴ 太鼓門に到着

㉑

㉒

㉓

㉔ 太鼓門の二の門

㉕

㉖ 二の門

㉗ 一の門

㉘

㉙ 桝形

㉚ 左に写っているのが玄蕃石

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱ 一の門を内側から撮影

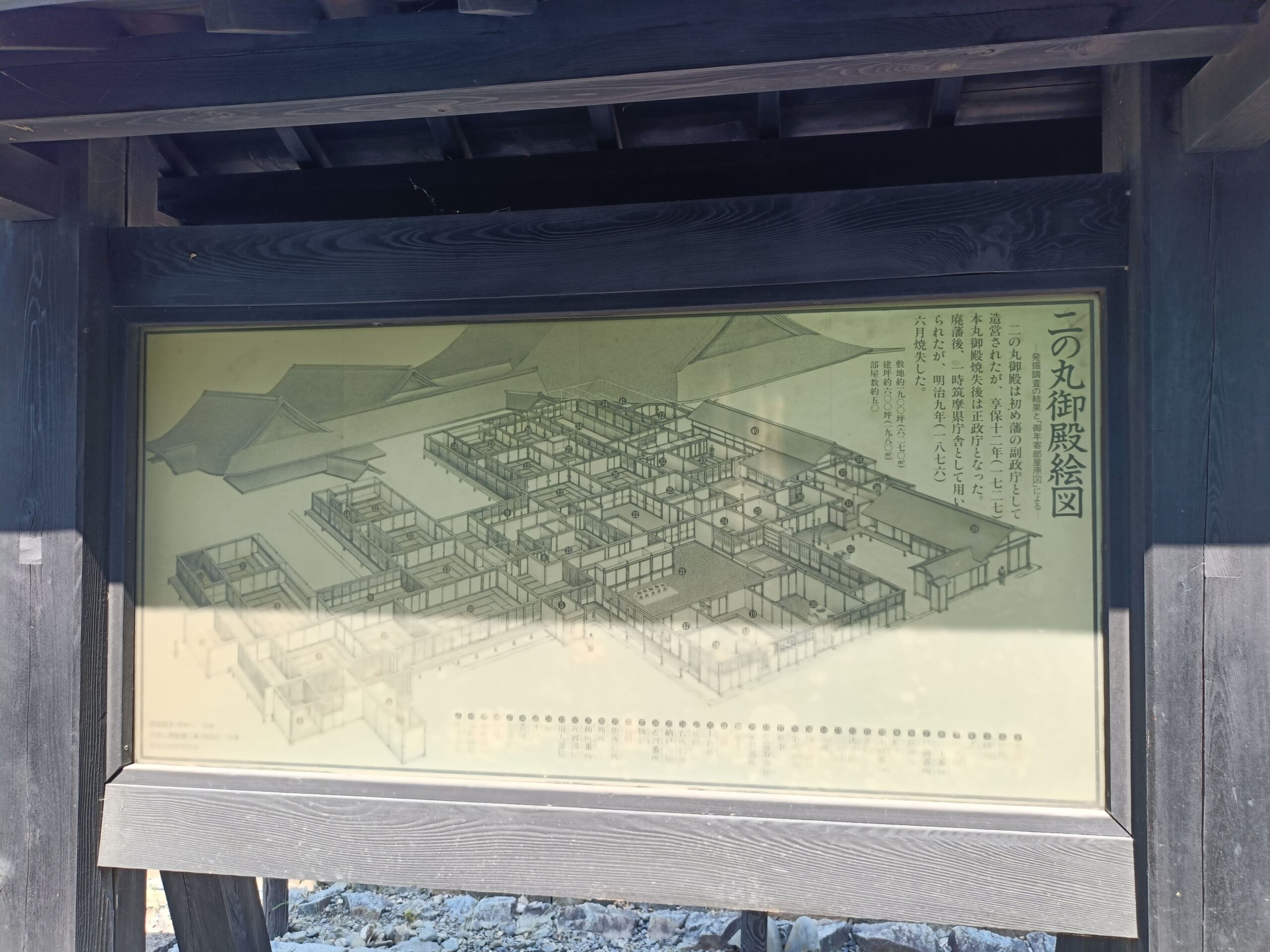

二の丸御殿跡

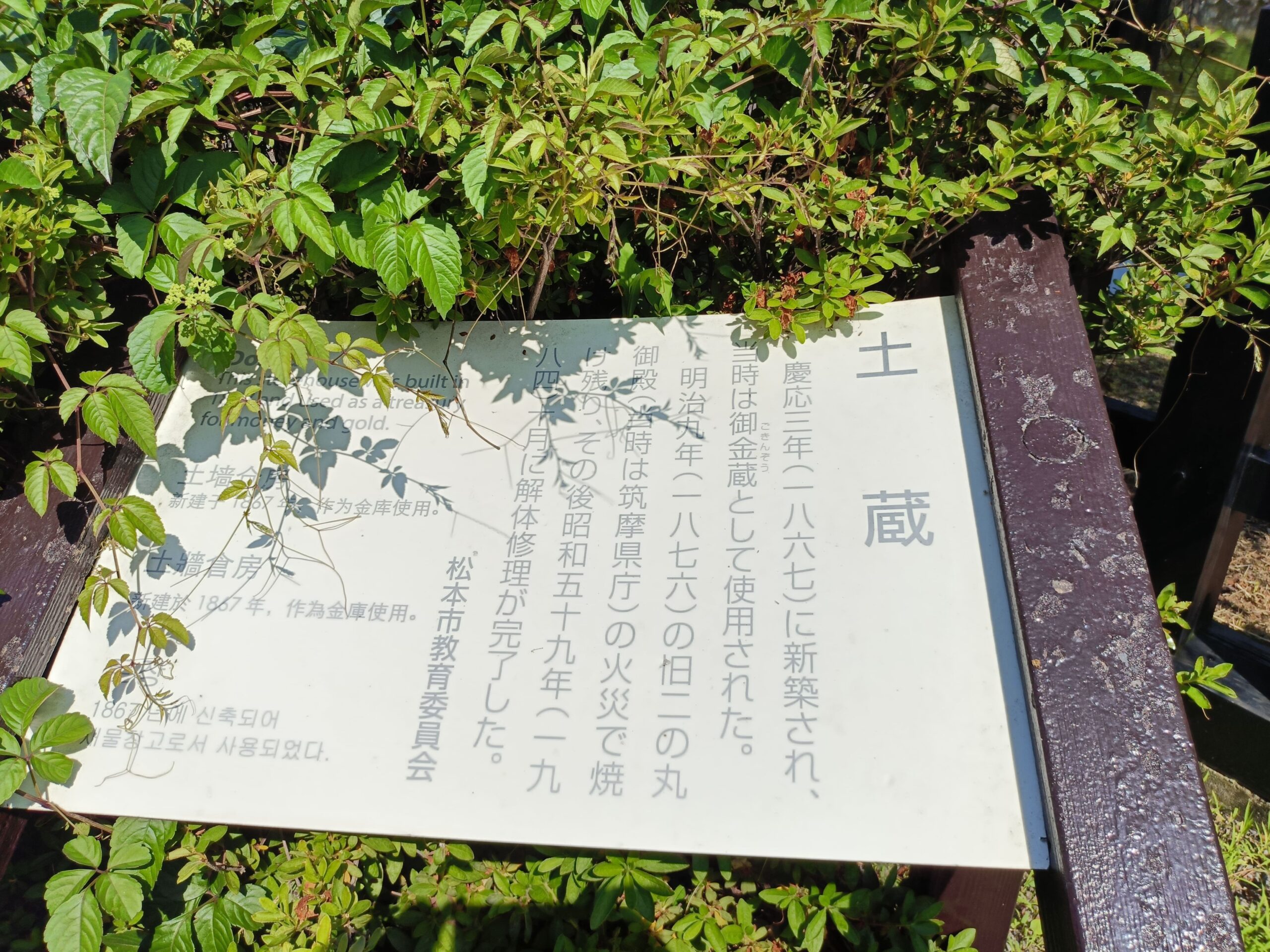

太鼓門をくぐるとすぐ右手側に二の丸御殿跡があります。建物自体存在するわけではありませんが、当時の部屋割りがわかるようになっています。奥まで進むと土蔵もありました。

➊

➋ この奥が二の丸御殿跡です

❸

❹

❺

❻

➐

❽ 天守との距離感もわかりやすいですね

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱ 内堀

⓲

⓳

⓴ 御殿から天守

㉑ 二の丸御殿をあとに黒門目指します

㉒

㉓ 太鼓門礎石

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

二の丸から、常盤木門、天守閣へ

二の丸御殿から黒門そして松本城天守へと歩を進めます。券売所で入場券を購入し黒門をくぐり本丸へと進みます。目の前には天守が!

➊

➋

❸ 入場料1200円!

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓ 黒門

⓫ 黒門

⓬

⓭

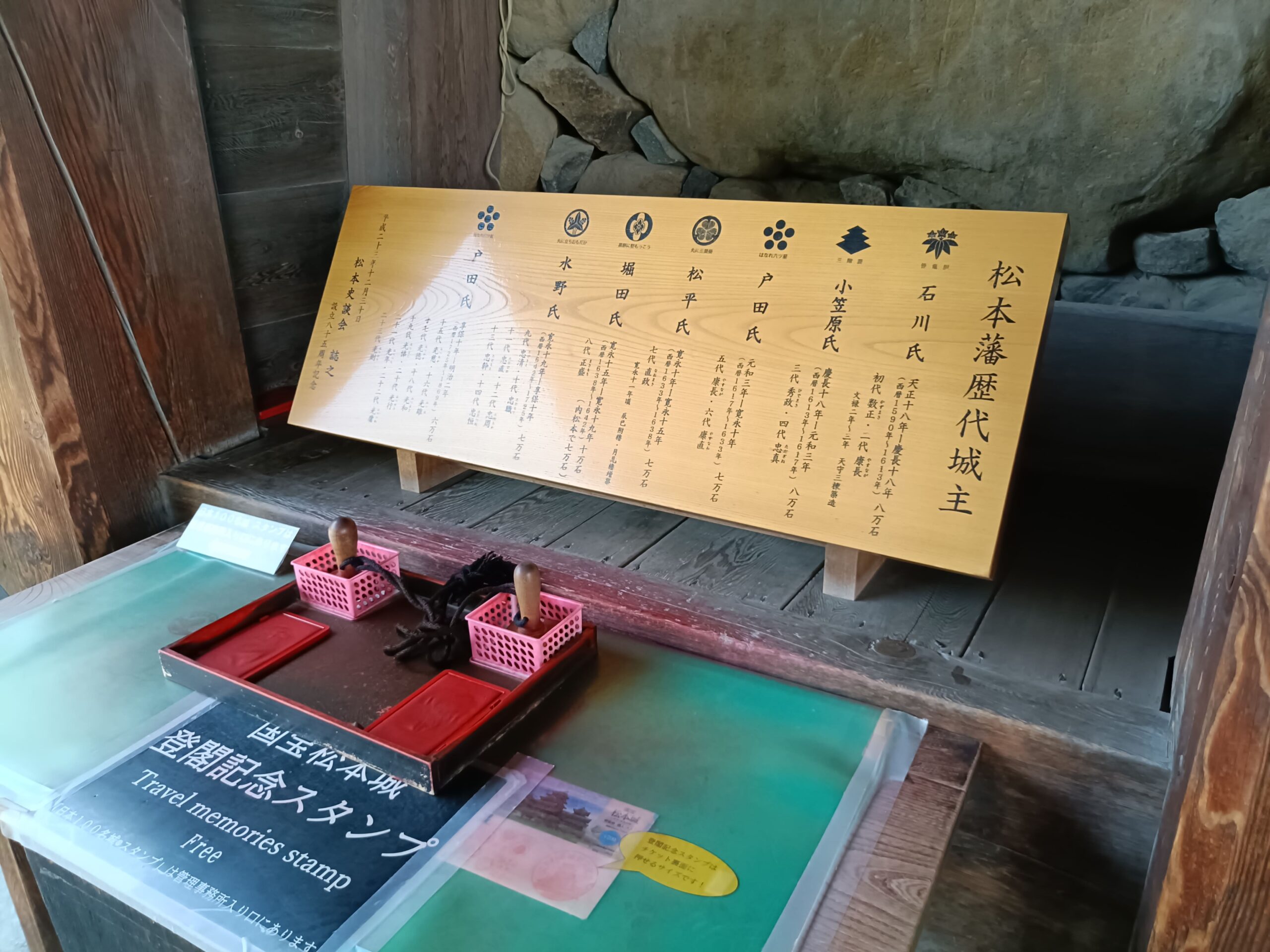

⓮ 100名城スタンプではありません

⓯ 黒門したにあるスタンプ

⓰

⓱

⓲

⓳

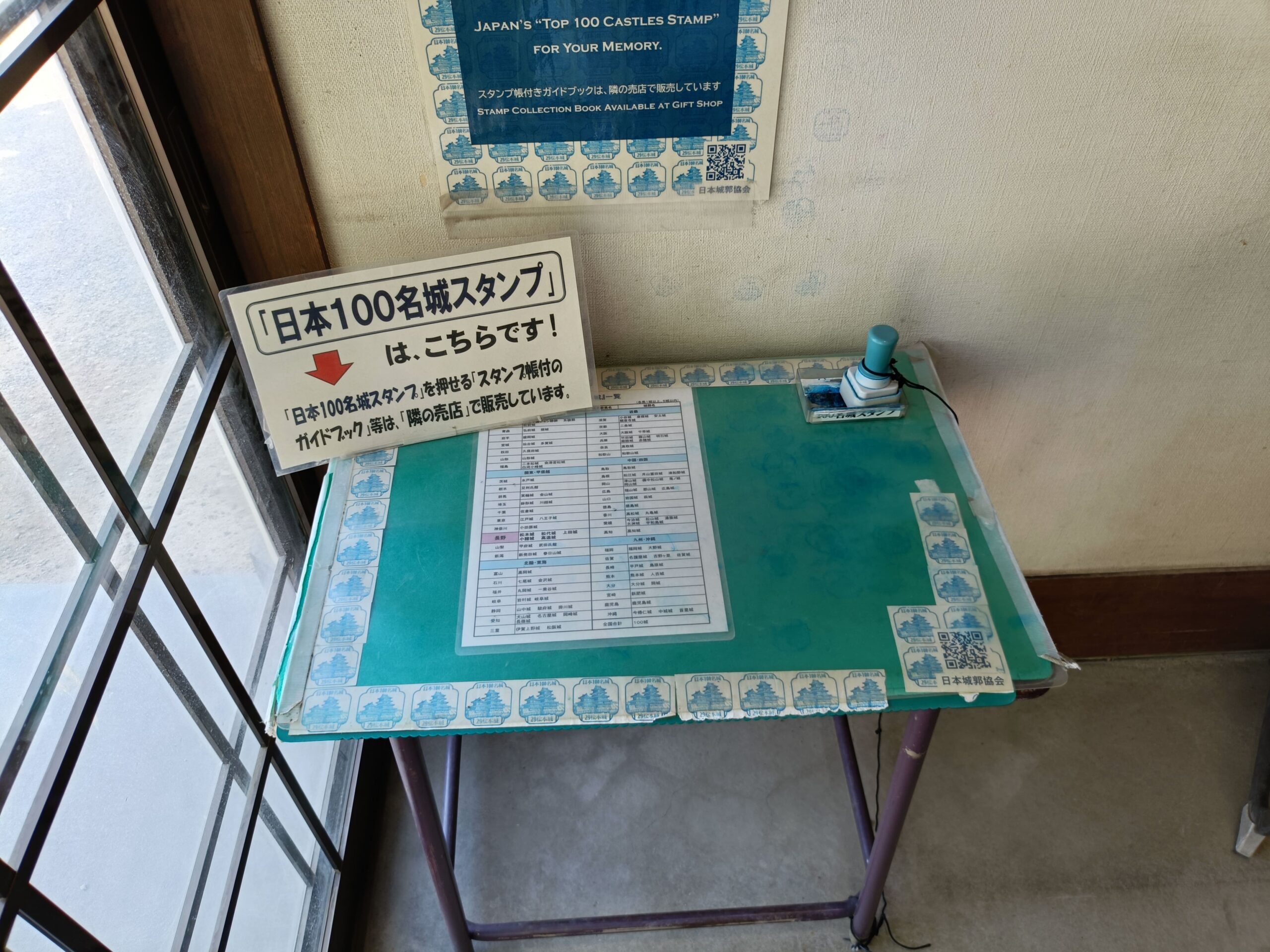

⓴ 管理事務所内に100名城スタンプ

㉑ 天守に向かってGO!

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

松本城天守写真写真写真・・・

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉔

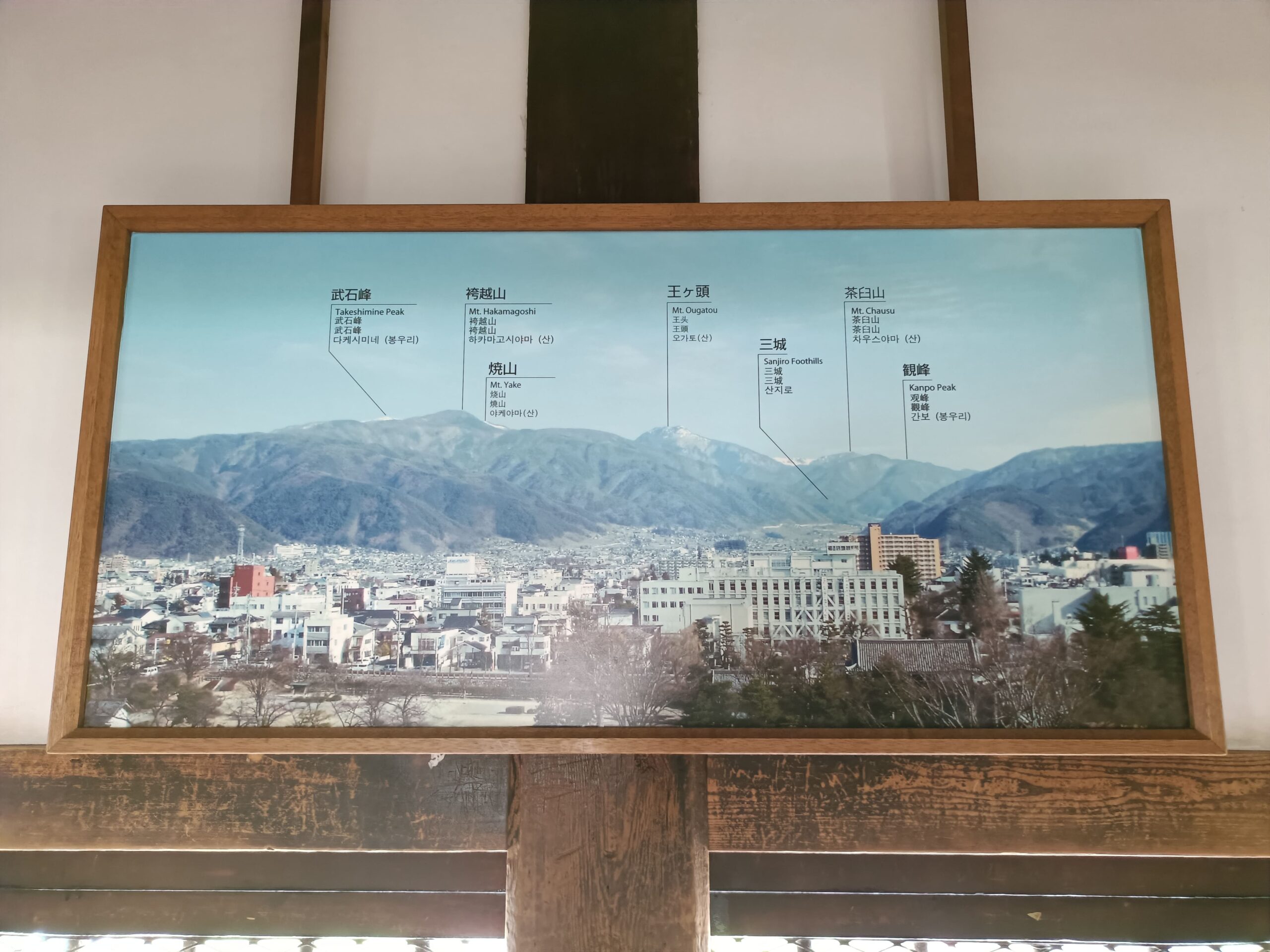

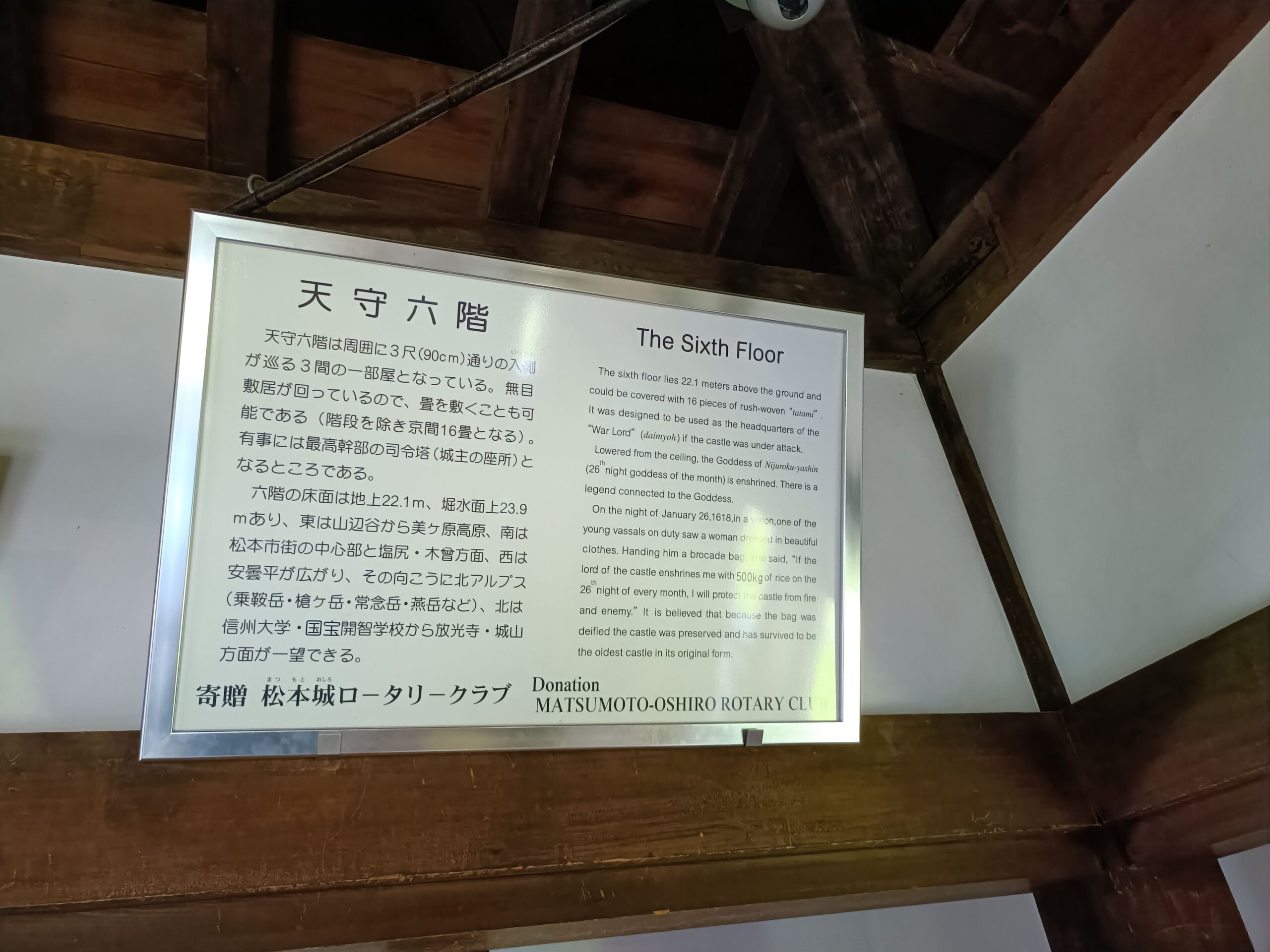

天守内へ、眺望

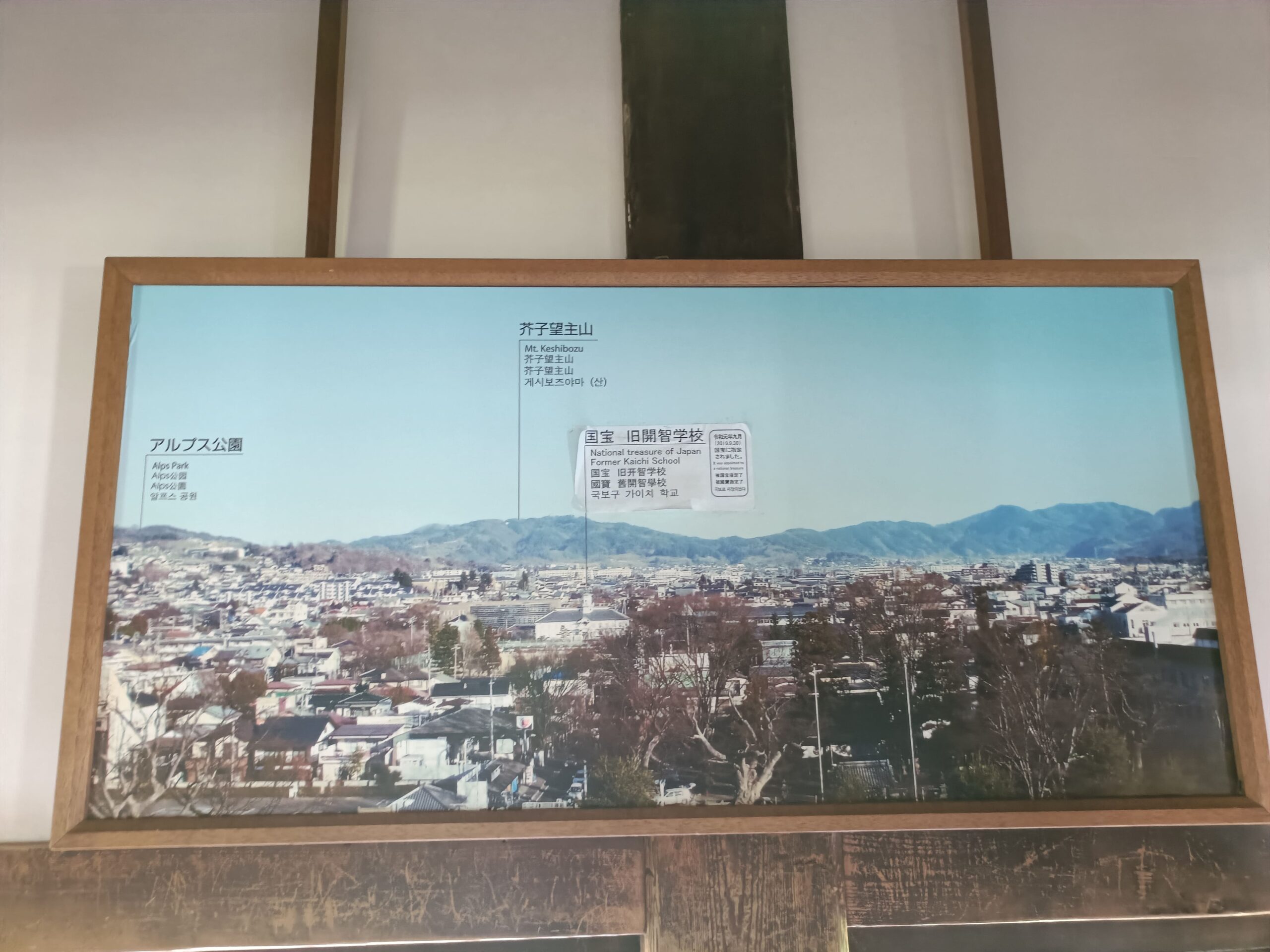

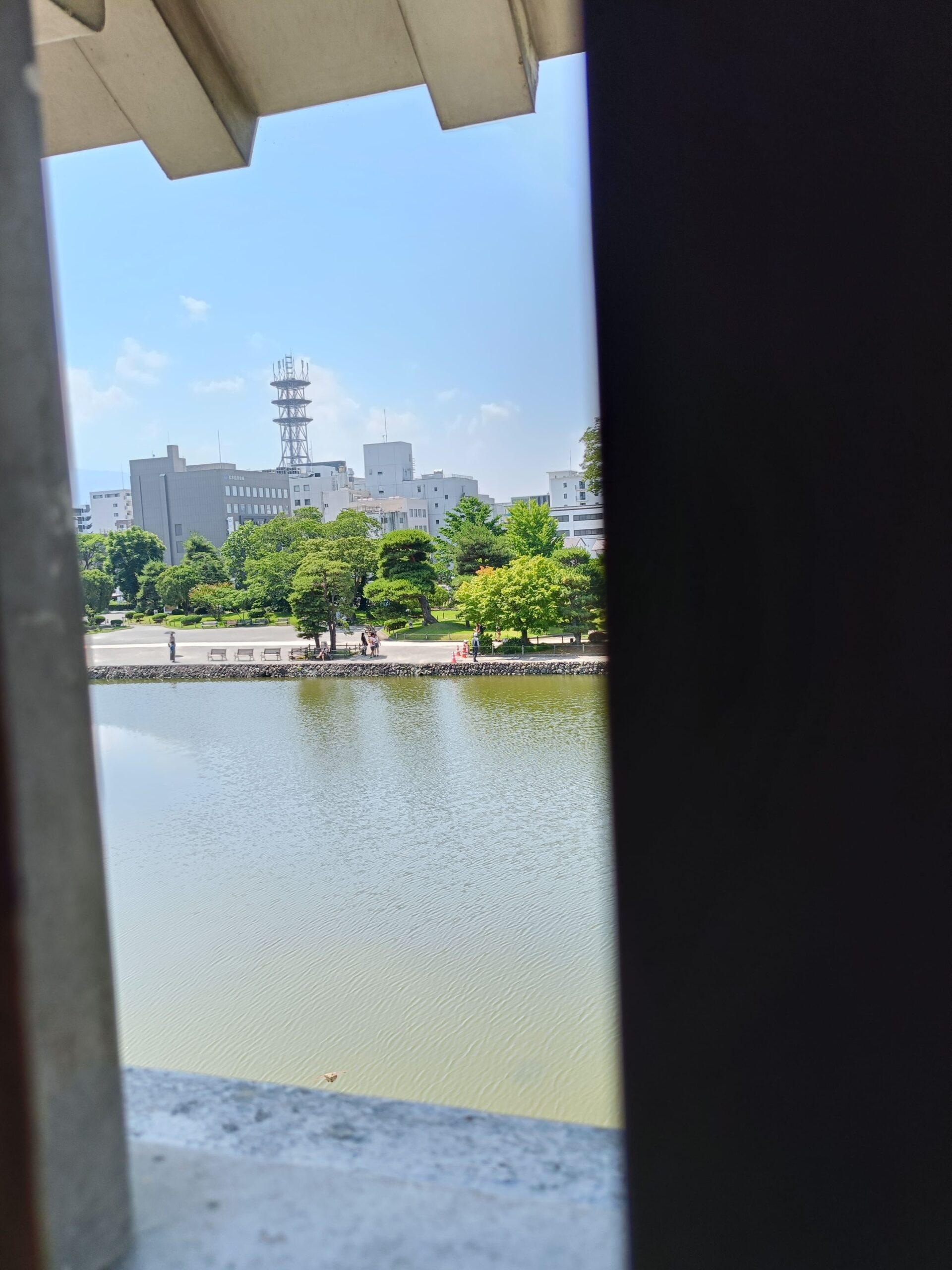

天守内へ。階段勾配きつかったですね。窓窓から眺める景色はどの方角も堪能できました。階下に迫る堀も幅があり、もはや池レベルですね。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

堀外からの松本城天守写真写真写真・・・

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶