ざっくり変遷

小諸城の歴史は、平安時代の末期、源平の争乱に揺れる時代に始まったようです。源氏の武将、木曽義仲に仕えた小室太郎光兼がこの地に館を築いたのが、城のルーツと言われています。しかし、この城が歴史の表舞台に登場するのは、なんと言っても、戦国時代、甲斐の虎・武田信玄の時代です。

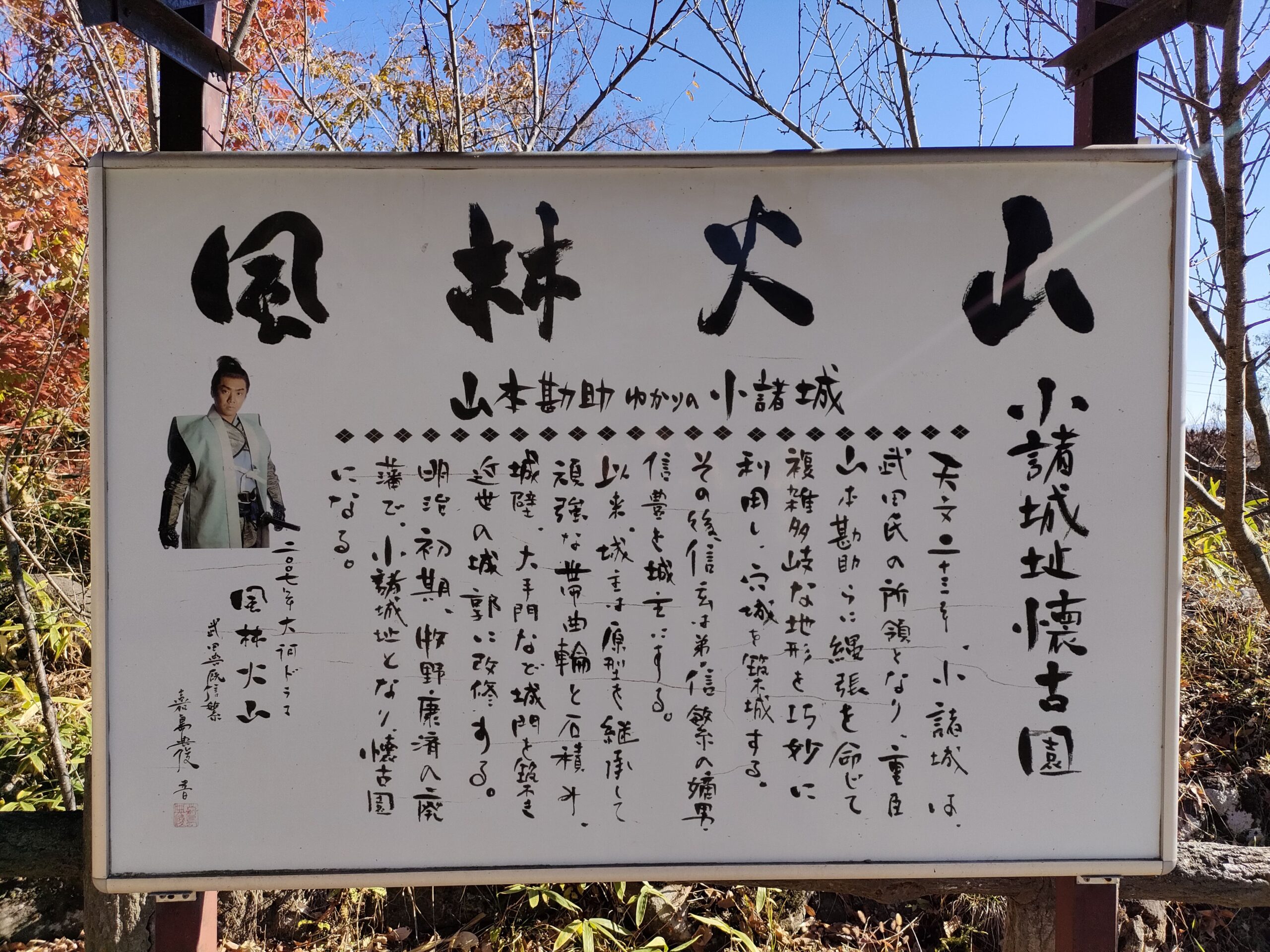

信玄は、上野国(現在の群馬県)へ攻め入るための重要な拠点として、この地に着目しました。そこで軍師として知られる山本勘助に命じ、深い谷と千曲川が作り出した天然の要害を利用した城づくりに着手します。城の周りを流れる千曲川の急な崖や「地獄谷」と呼ばれる深い空堀が、まさに城を守る天然の堀の役割を果たしていたのです。城下町よりも低い場所に城があるため、「穴城」や「鍋蓋城」という別名で呼ばれることもあります。

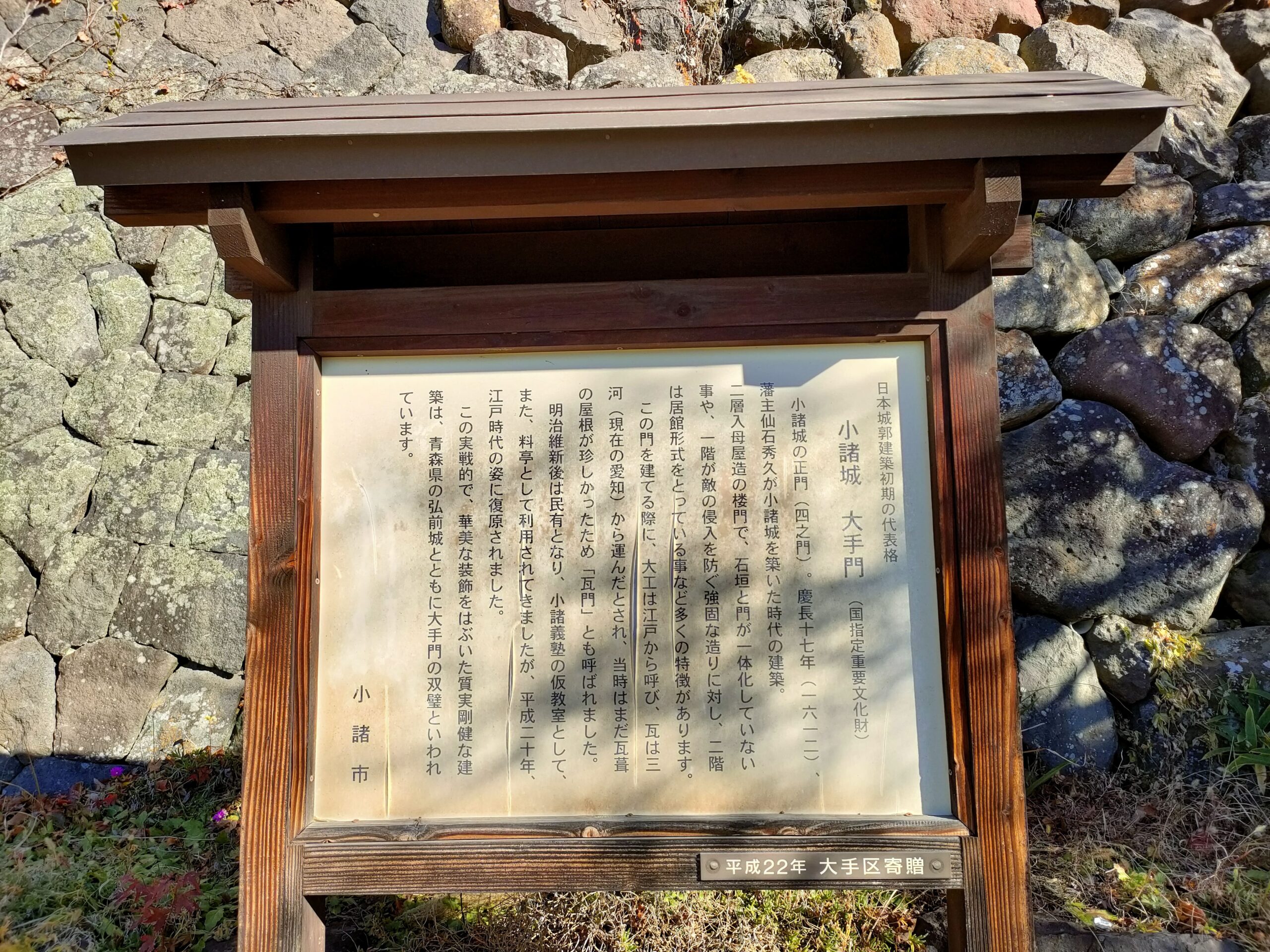

その後、武田氏が滅亡すると、小諸城は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人たちの思惑に翻弄されることになります。そして、天正18年(1590年)、豊臣秀吉に仕えた仙石秀久が小諸城主として入城しました。彼はこの城の大改修を行い、近世城郭へと生まれ変わらせています。この時、華やかな桐紋の瓦を屋根に葺いた三層の天守も築かれました。

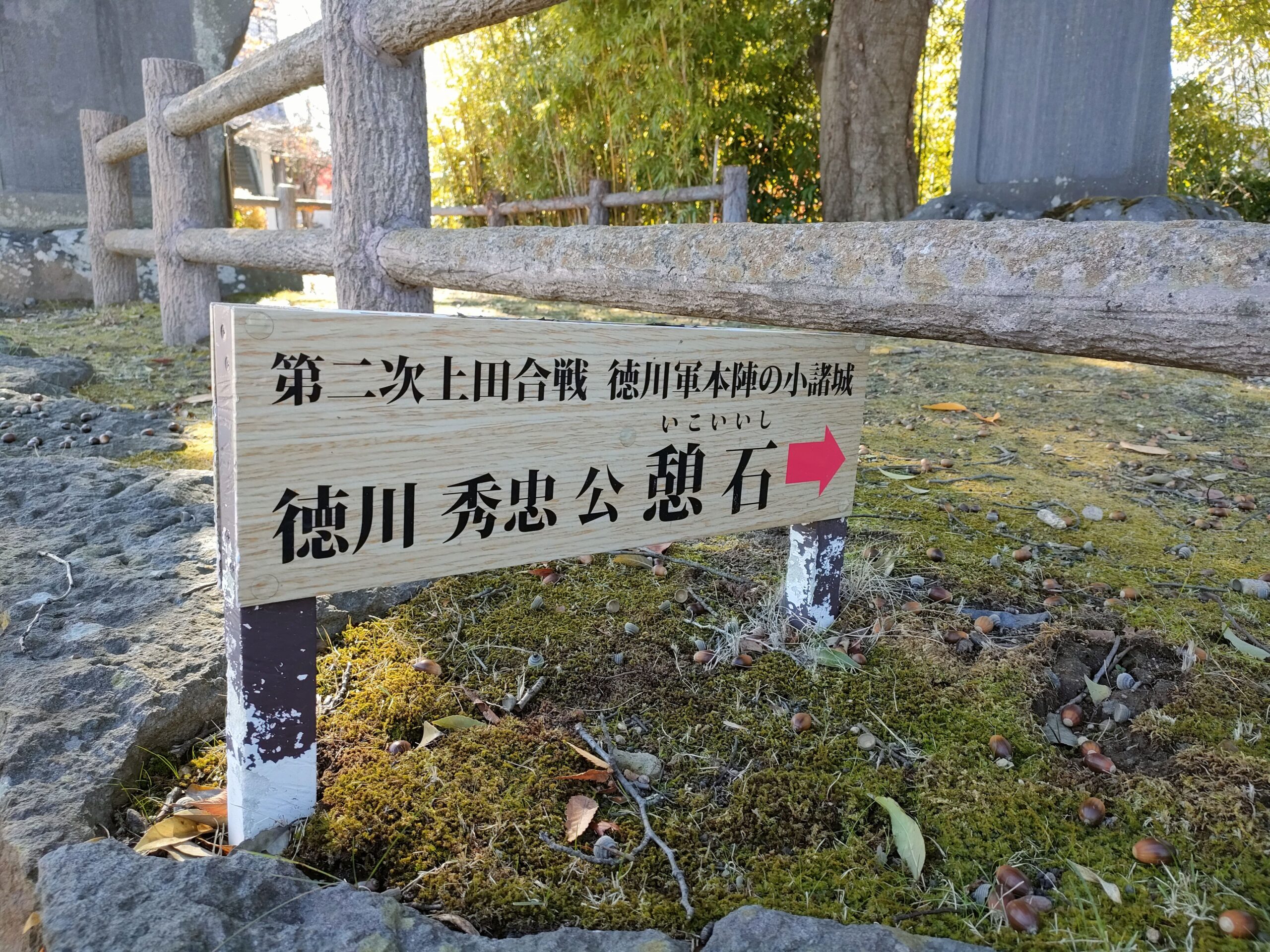

関ヶ原の戦いでは、西軍についた真田昌幸・幸村父子を攻めるため、徳川秀忠の軍勢がこの小諸城を本陣としました。しかし、上田城での真田氏との攻防に手間取り、天下分け目の決戦である関ヶ原の戦いに遅れてしまうという、痛恨の失敗を喫しています。

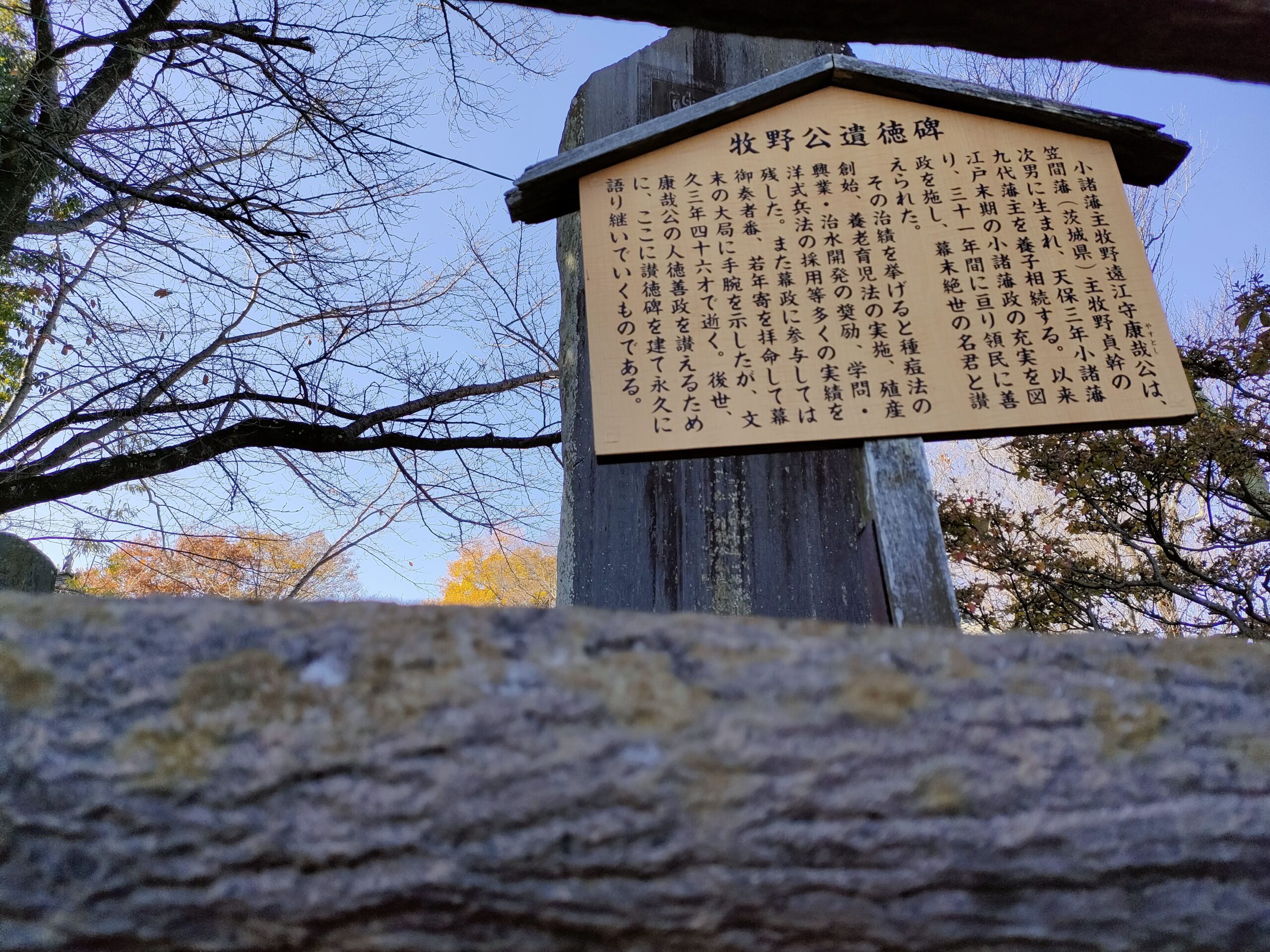

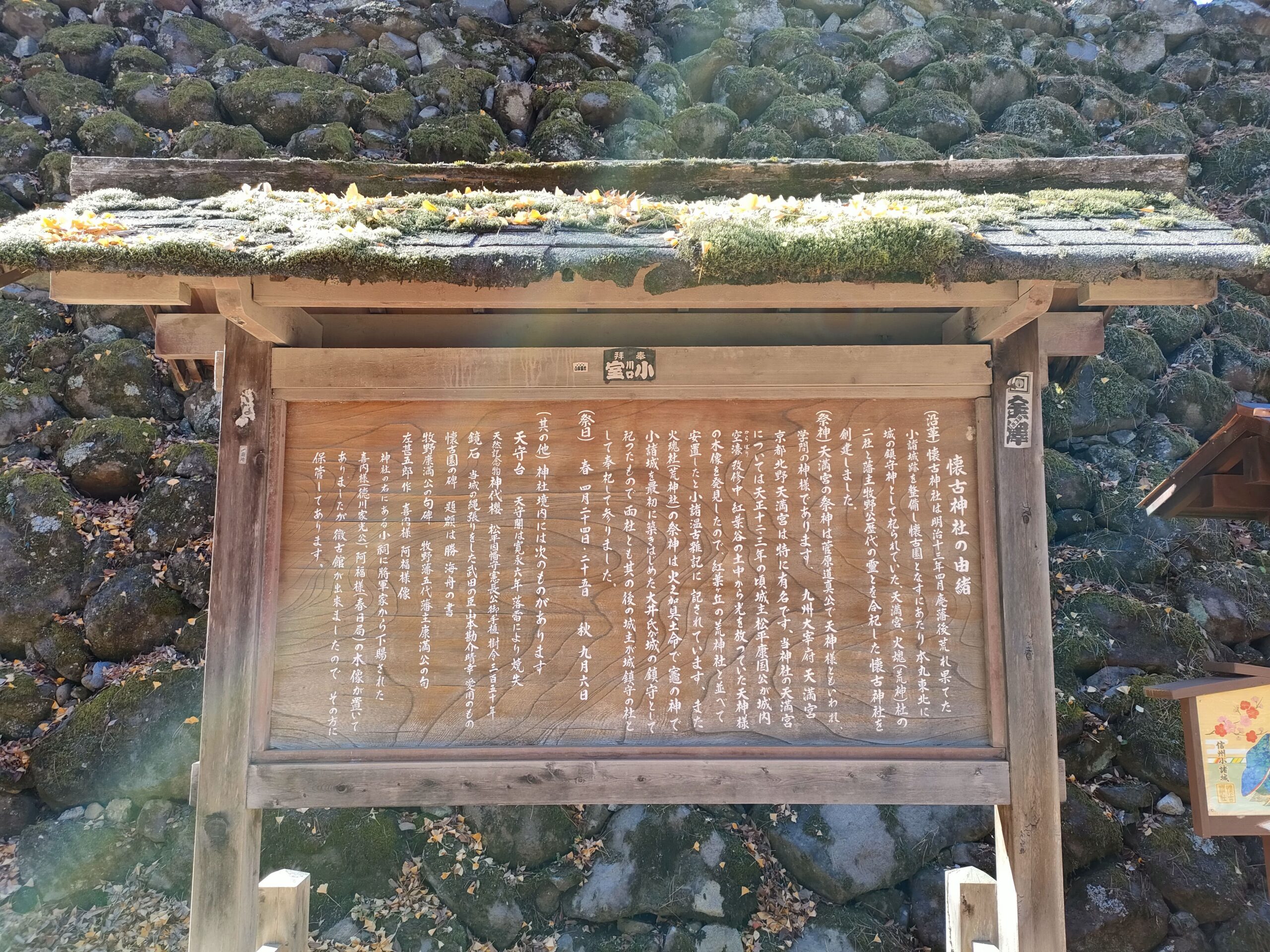

その後、小諸城は牧野氏が城主となり、明治時代まで小諸藩の藩庁として栄えました。しかし、廃藩置県によりその役割を終え、城は廃城となりました。そして、旧藩士たちの手によって、城跡は「懐古園」として生まれ変わり、今も多くの人々に親しまれているそうです。

平安時代末期 小室太郎光兼がこの地に館を構える

戦国時代 武田信玄が山本勘助に命じ、城郭を整備

1590年 仙石秀久が小諸城主となり、本格的な近世城郭へと大改修を施す

1600年 関ヶ原の戦いで、徳川秀忠が小諸城を本陣とするも、上田城攻めに手間取り関ヶ原に遅参

1626年 天守が落雷により焼失

江戸時代:牧野氏が10代にわたって城主を務め、小諸藩の藩庁として栄える

1871年 廃藩置県により小諸城は廃城

1880年 旧藩士によって城跡が「懐古園」と名付けられ、公園として整備

漫画「センゴク」シリーズの愛読者でもある私は、この小諸城は来城を心待ちにしていた城の一つでした。主人公と小諸城との関りについて、漫画の中で詳細には描かれてはいませんでしたが・・・。

駐車場にちょうどお昼前に到着しましたので、城内散歩前に、行列ができていた蕎麦屋さんでそばを頂き、いざ入城。紅葉が映えるいい時期に訪れたのもあり、満喫させていただきました。

車を停めて、馬出門へ

すぐ近くに大きな駐車場がありました。車で移動する私にとってとてもありがたいことです。

お昼前に到着したので、少し時間を待って駐車場からすぐのところに店を構える「草笛」さんで蕎麦を頂きました。開店すぐに入りましたが、すぐに満席になり外に行列ができているのを見て人気店と知りました。

昼食後、三の門へ。三の門まわりをぐるぐる回りました。

➊ 駐車場に到着しました

➋

❸ 広い駐車場でどこに停めようか(笑)

❹

❺

❻

➐

❽ 馬出門土橋を渡りながら正面

➒ 馬出門土橋を渡りながら右側

➓ 馬出門土橋を渡りながら左側

⓫ こちらで蕎麦を頂きました

⓬ 人気店なんですね

⓭ 三の門へ向かいます

⓮ 左手に三の門

⓯ 三の門到着

⓰ 三の門

⓱

⓲ 真田親子に足止めされたときに・・・

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓ 三の門

㉔ 三の門

㉕ 三の門

㉖ 三の門

㉗ 三の門

㉘ 三の門

㉙ 三の門

㉚ 三の門

㉛ 三の門

㉜ 三の門

㉝ 三の門

㉞ 三の門

二の丸、北の丸、南の丸へ

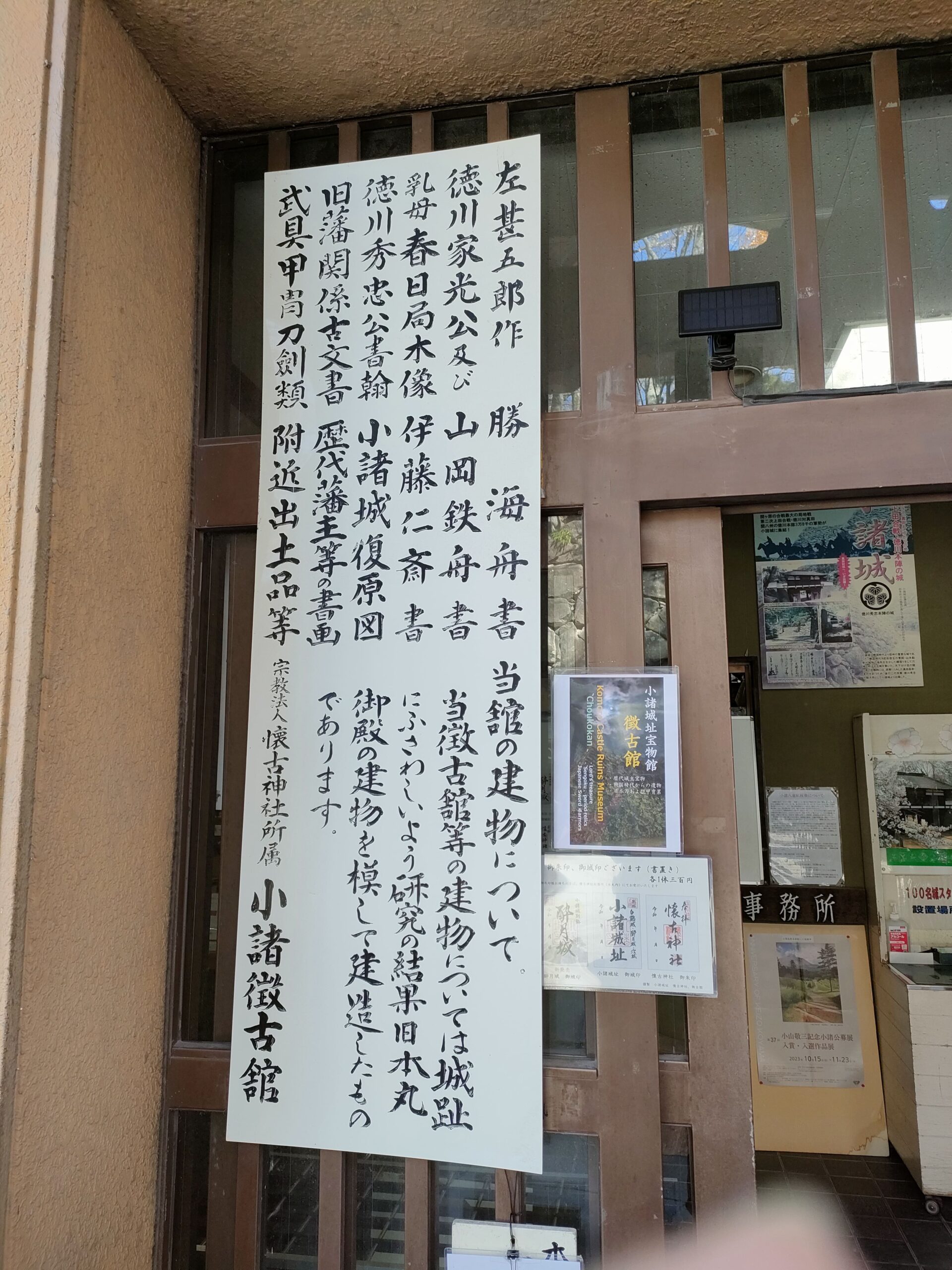

いよいよ入城です。その前に「徴古館」へ行きました。歴史的資料を拝見し、小諸城にまつわる知識をインプット。料金所を通り、先へ進みます。

入ってすぐに、動物園と城跡に分かれる道が出てきますがもちろん迷わず城跡方面へ。二の門跡、二の丸跡を散策し、北の丸跡、南の丸跡へと歩を進めていきました。

➊

➋

❸ こちらでたくさんの資料を拝見

❹ こちらで入場券を購入

❺

❻

➐

❽

➒ 左に行くと動物園

➓

⓫ 振り返ると三の門

⓬ 二の門跡が見えてきました

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱ 階段を上り二の丸跡へ

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓ 二の丸跡です

㉔ 二の丸跡をぐるっとまわりました

㉕

㉖ 二の丸

㉗ 二の丸

㉘ 二の丸

㉙ 二の丸

㉚ 二の丸

㉛

㉜ 下に駐車場が見えます

㉝ 二の丸

㉞ 二の丸

㉟ 二の丸

㊱

㊲

㊳ 番所跡

㊴ 二の丸を後にし先へ進みます

㊵ 中仕切門跡

㊶

㊷

㊸

㊹ 北の丸跡

㊺ 南の丸跡

㊻ 鶯石

㊼ 階段をのぼって南の丸跡へ

㊽

㊾ 秋、いい時期に行きました

㊿ 南の丸

51. 南の丸

52. 南の丸

53. 南の丸

54. 南の丸

55. 南の丸

56. 南の丸

57. 南の丸

58.

59.

60.

黒門橋を渡り本丸跡、そして天守台跡へ

黒門橋を渡りました。その下が紅葉谷といわれているように、赤黄に染まった木々がとてもきれいで、写真を撮るのを忘れてしまいました。

本丸跡へ進み、そして天守台跡へ。天守閣はありませんが、周りより一段高くなっていますので、見晴らしはとてもよかったです。遠くに見える山々も、何山かはわかりませんが、紅葉谷同様、きれいに見えました。

➊ 黒門橋。そして下は紅葉谷。

➋ 紅葉の谷だあ~。

❸ いい感じ。

❹ 橋を渡り進みます

❺ 橋を渡りきると道が二手に。ひだりへ進みます。

❻

❼

❽ 黒門跡

❾

➓ 本丸跡を目指します。

⓫

⓬

⓭ お駕籠台跡

⓮ 懐古神社が見えてきました

⓯

⓰ 本丸跡

⓱ 小諸城址

⓲

⓳ 常盤木門

⓴

㉑ 天守台跡へと進みます

㉒

㉓ 山城館

㉔

㉕

㉖

㉗ あの階段をのぼれば

㉘

㉙ 天守台跡到着

㉚ 本丸跡から一段高いところにあります

㉛

㉜

㉝

㉞ 藤村記念館を見下ろしています

㉟

㊱

㊲

㊳ 武器庫が見えます

㊴ 遠くの山々も色づいていました

㊵ 右下が馬場ですね

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽ 天守台をおり、馬場へと進みます

本丸をあとにして藤村記念館、酔月橋へ

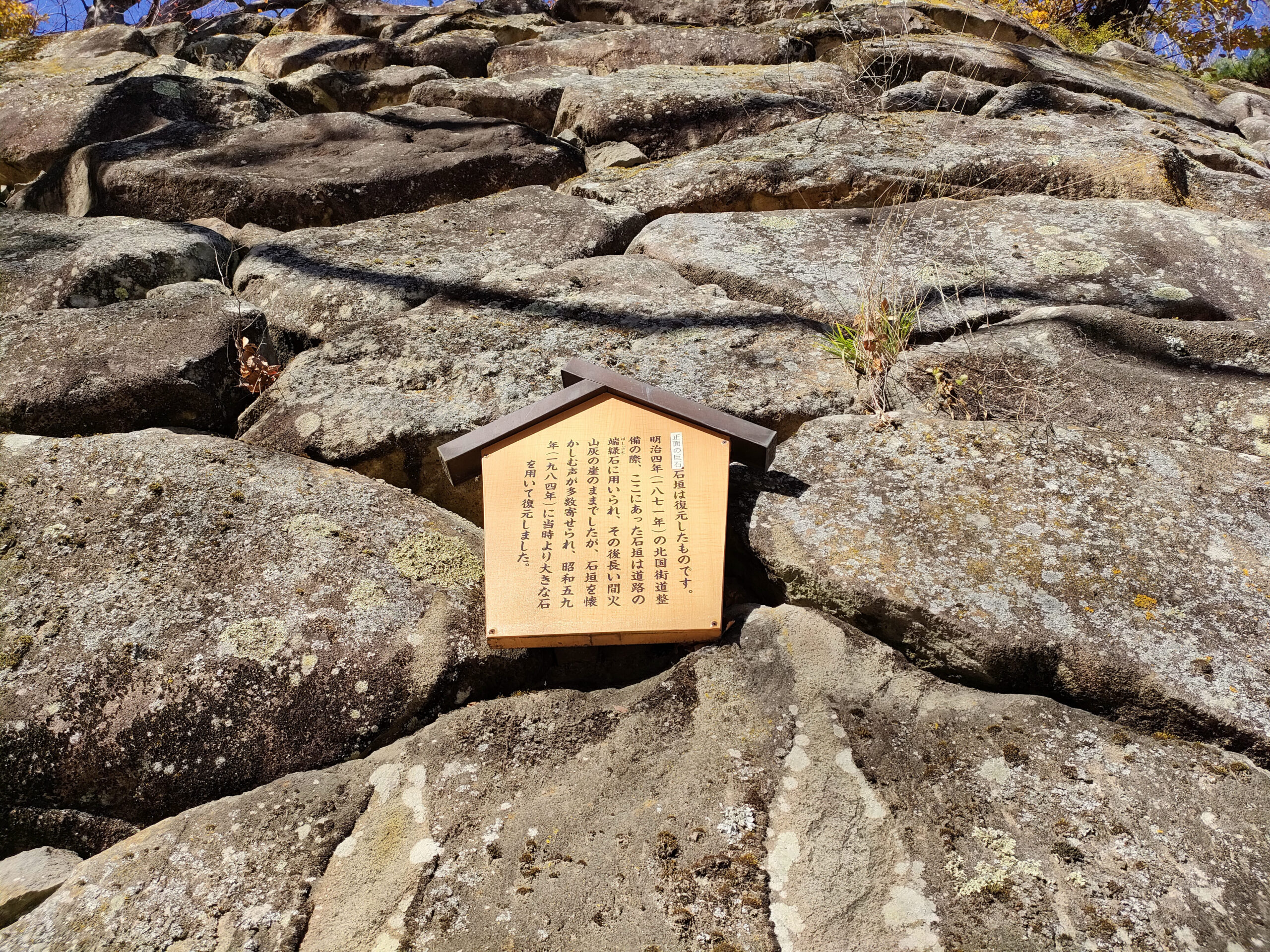

本丸、天守台跡を下から見上げるように歩を進めます。石垣が立派でした。

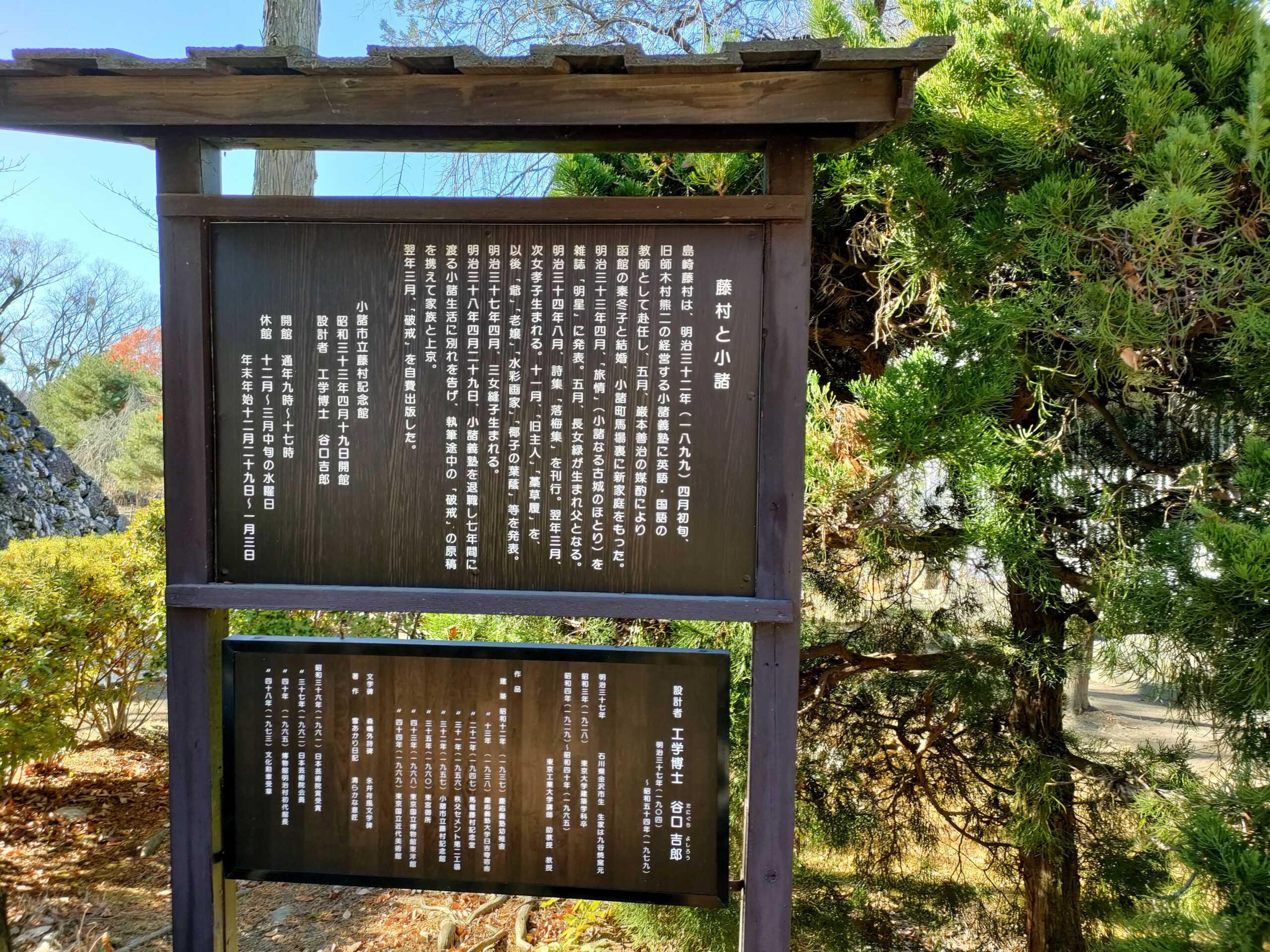

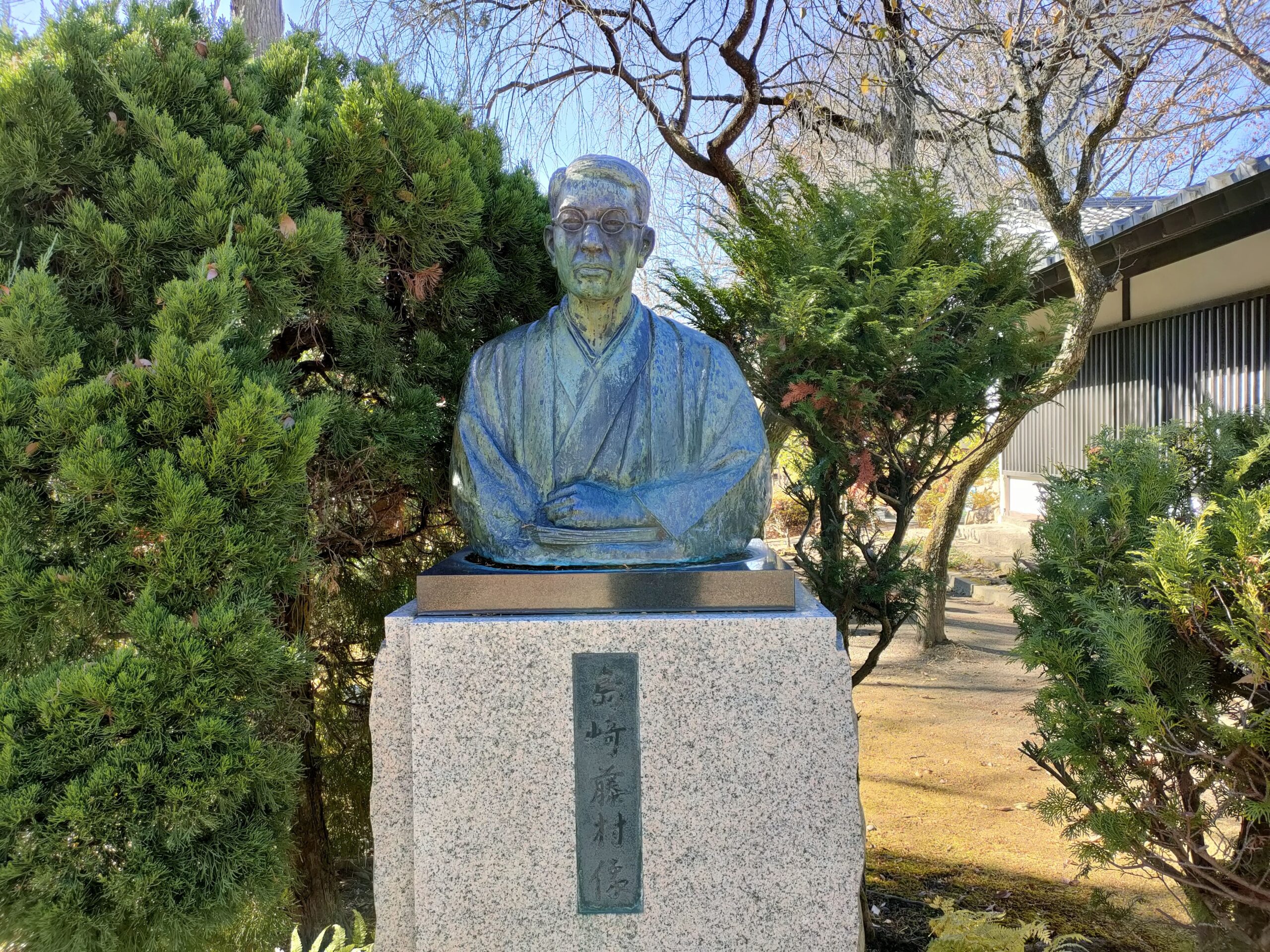

そして、藤村記念館へ行きました。特に思い入れがあるわけではありませんが、さすがに名前は知っていますので、展示物などゆっくり見させていただきました。

いたるところで紅葉が見て取れ、目の保養になりました。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫ この上が本丸

⓬

⓭

⓮ いい感じの石垣

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳ この上が天守台跡

⓴

㉑

㉒ 藤村記念館

㉓

㉔ 島崎藤村像

㉒

㉓

㉔ 本丸に上がれる階段

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛ 武器庫

㉜ あずま屋

㉝ 酔月橋

小山敬三美術館、大手門、そして帰路へ

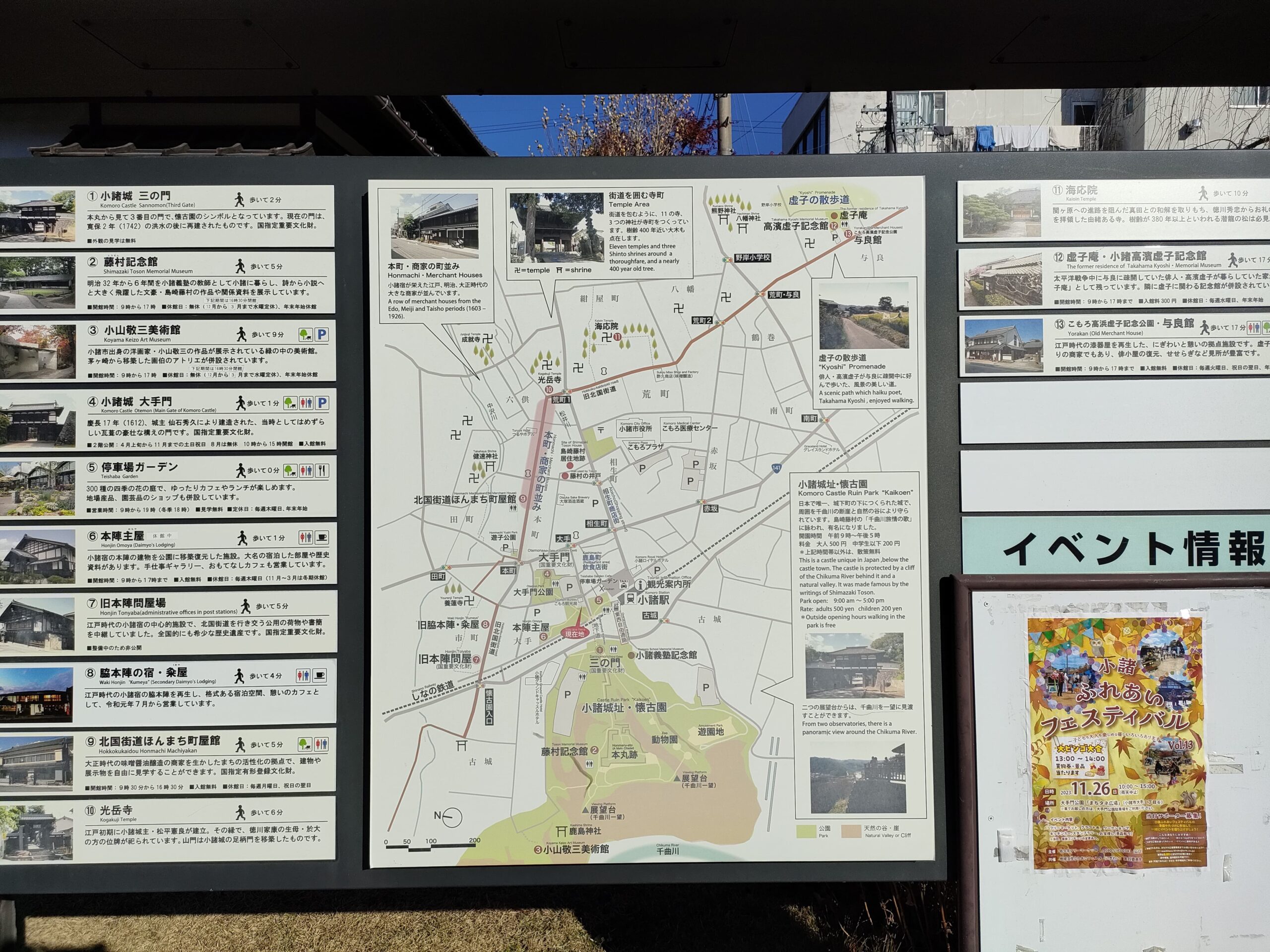

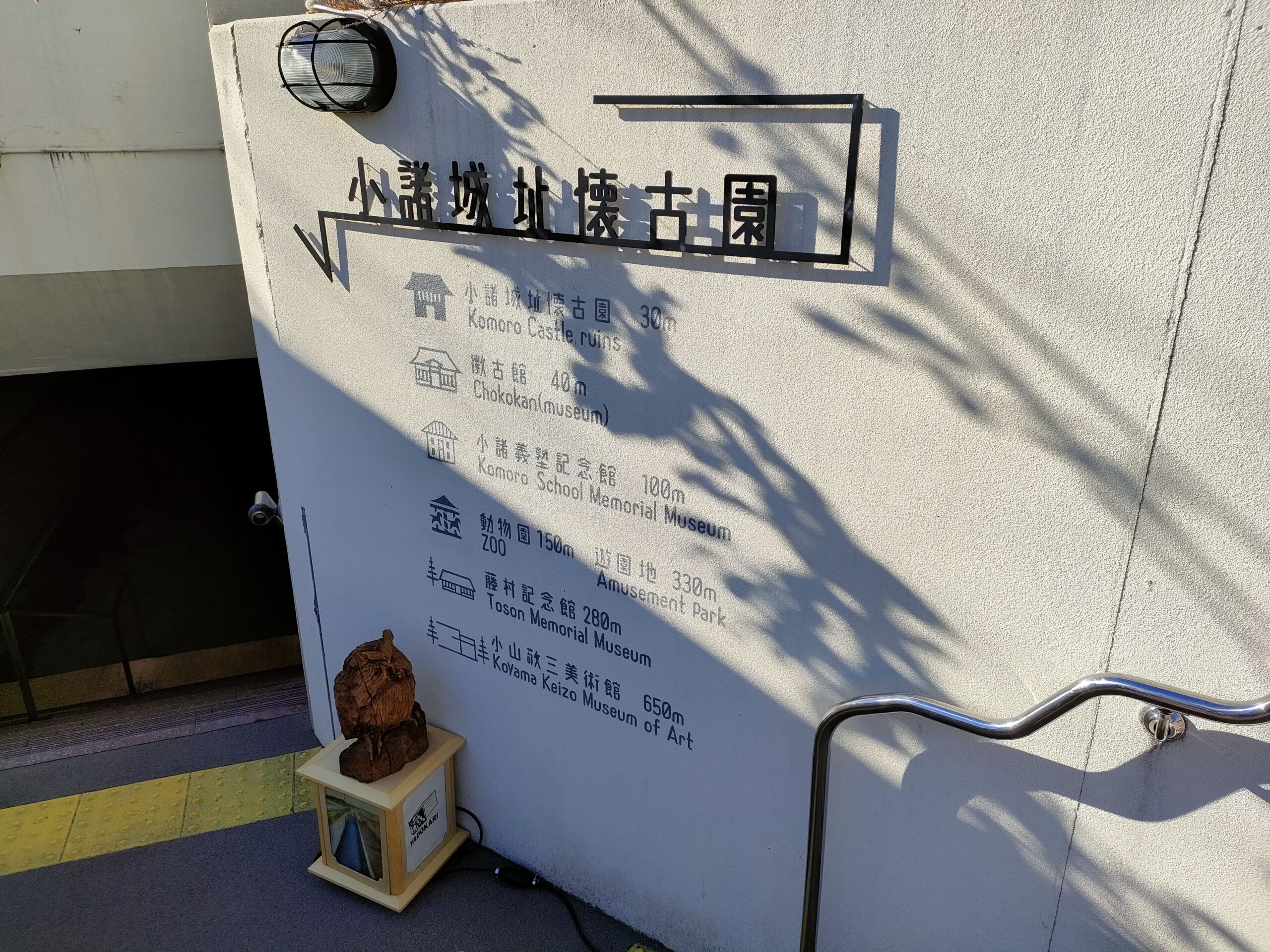

酔月橋を渡りここで城内を出る形となりました。ここから小山敬三美術館へ。美術館を堪能し城の外をぐるりと歩く形で、今回の散歩のスタート地点でもある三の門へ向かいました。そのまま地下道を進み、重要文化財の大手門へ。そして帰路へと。

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽ 美術館から地下道まで遠かった(苦笑)

➒

➓ JRを挟み、城跡と反対側に到着

⓫

⓬

⓭

⓮ 小諸宿・本陣主屋

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴ 大手門

㉑ 大手門

㉒

㉓ 大手門

㉔ 大手門

㉕ 大手門

㉖ 大手門

㉗ 大手門

㉘ 大手門

㉙ 大手門

㉚ 大手門

㉛ 大手門

㉜ 大手門

㉝ 大手門

㉞ 大手門

㉟ 大手門

㊱

㊲ 大手門

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼ 駐車場へ向かいます