ざっくり変遷

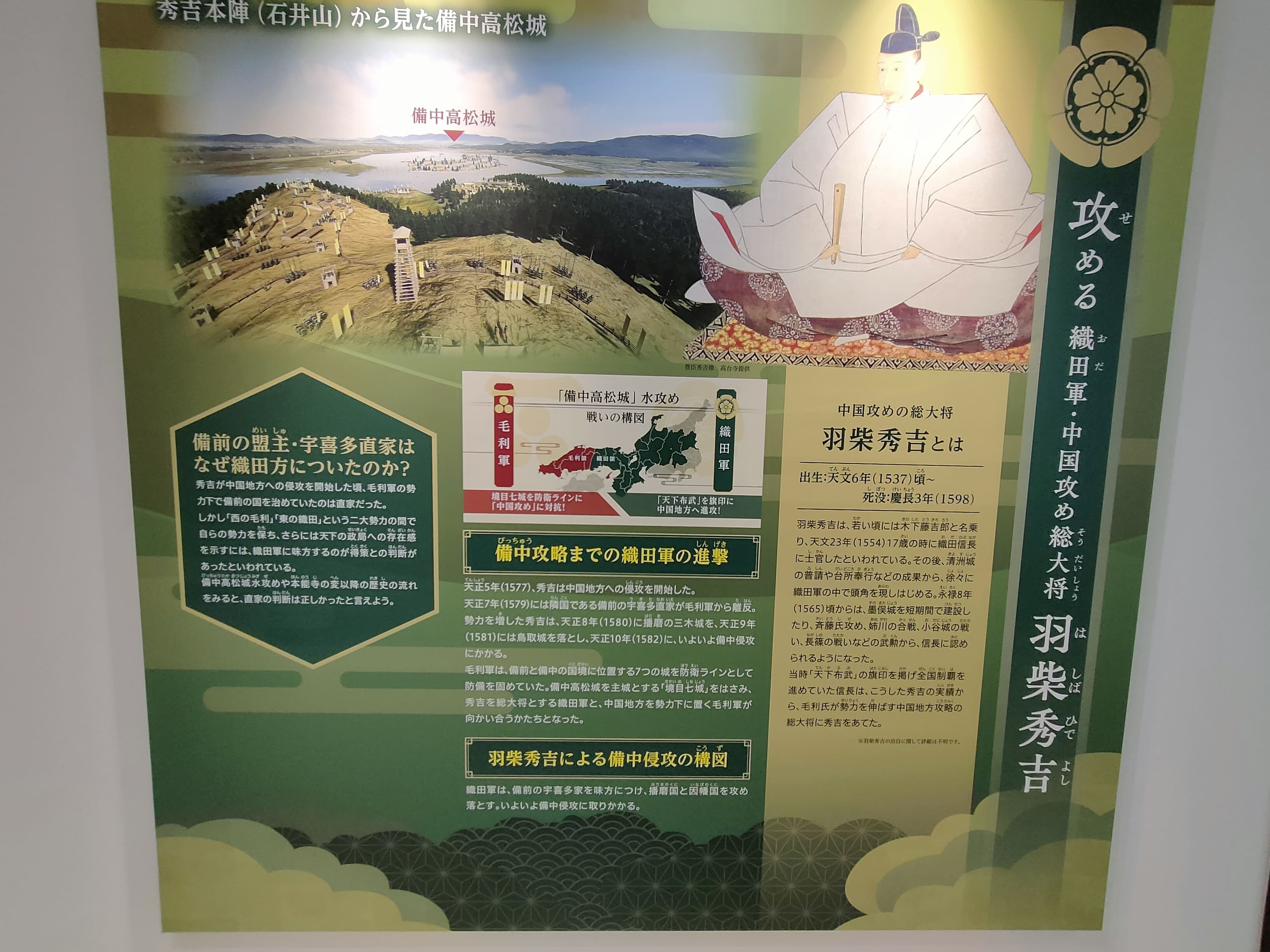

備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)がいつ、誰によって築かれたのかについては、明確な記録が残っていないそうです。ですが、戦国時代には西日本の大勢力・毛利氏(もうりし)にとって、織田信長(おだ のぶなが)と対峙する最前線の重要な「境目の城」でした。この城が歴史の表舞台に登場するのは、天正10年(1582年)のこと。城主は、毛利氏に仕える勇猛な武将、清水宗治(しみず むねはる)です。

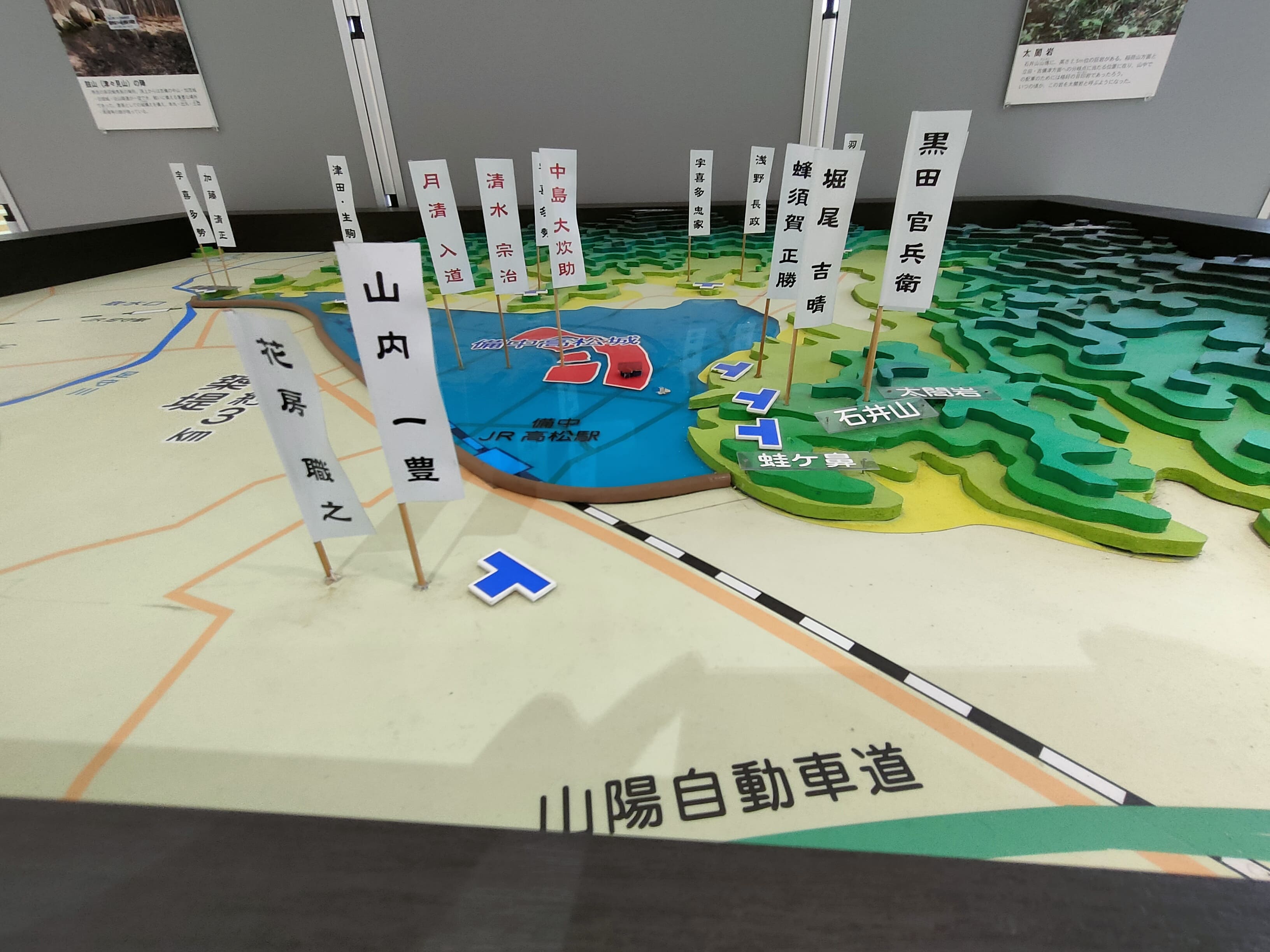

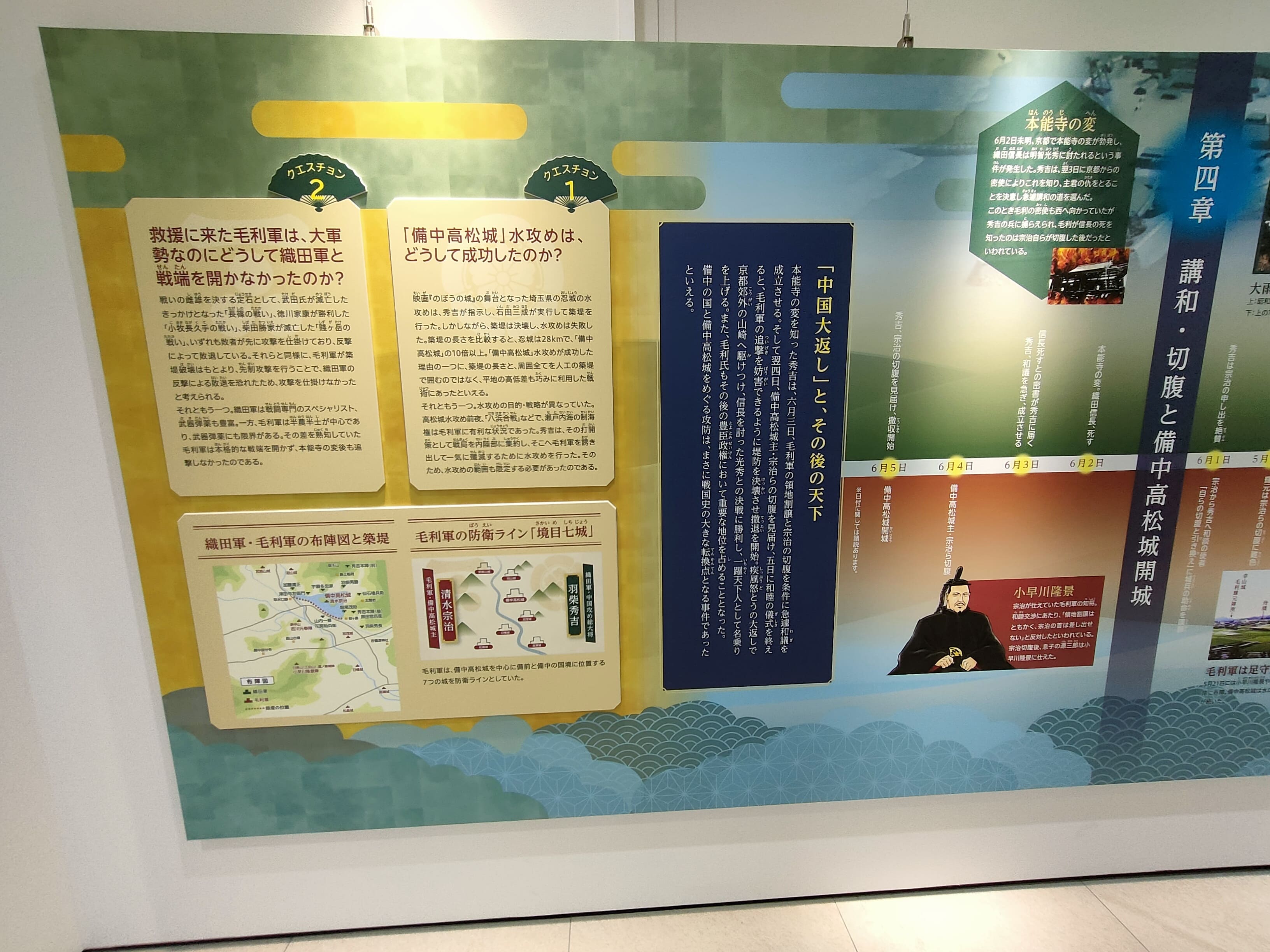

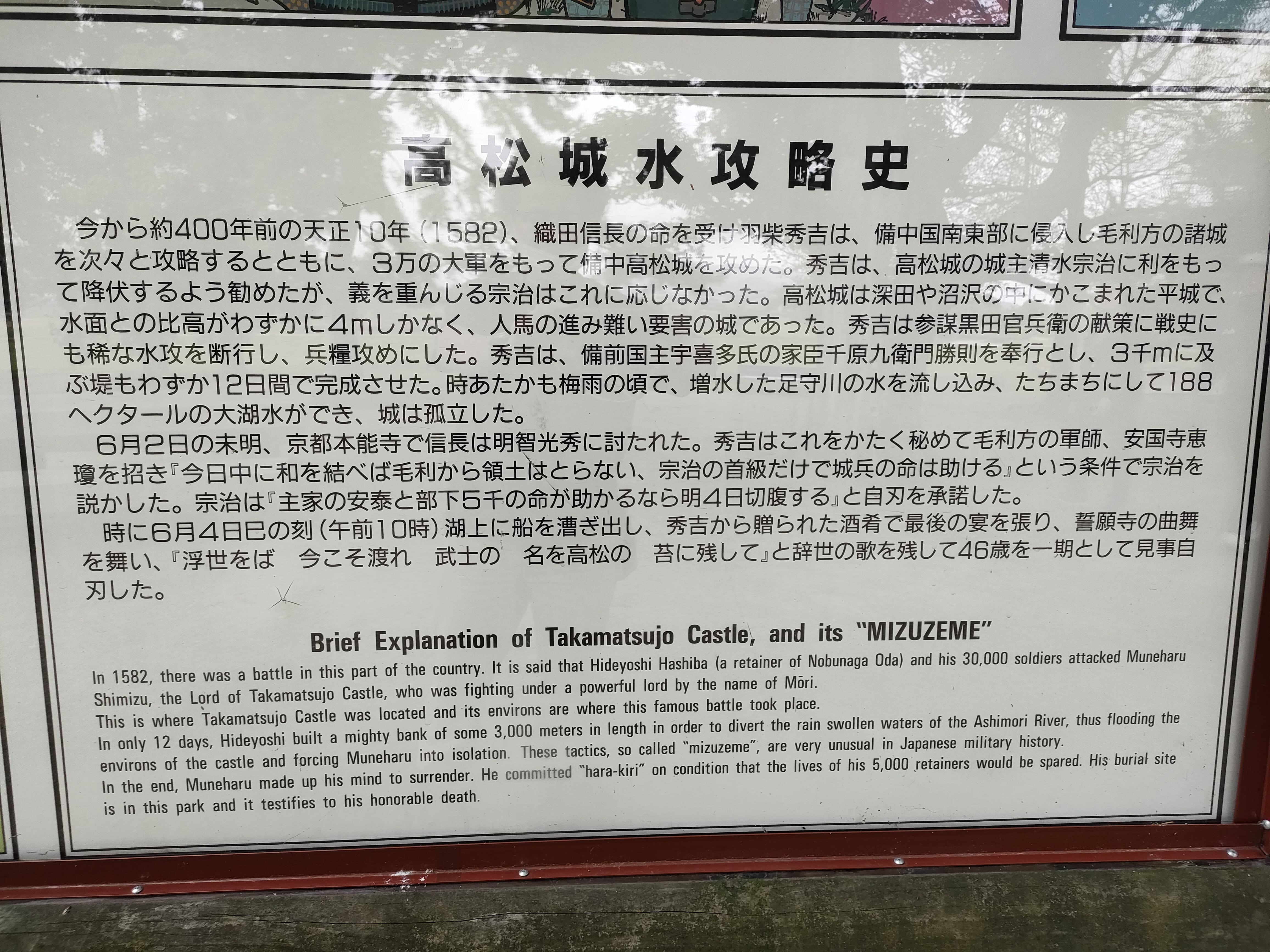

当時、織田信長の命で中国地方を攻めていたのが、羽柴秀吉(はしば ひでよし)、のちの豊臣秀吉でした。秀吉は次々と毛利方の城を攻略し、ついにこの備中高松城へ迫ります。しかし、高松城は周囲を沼地や湿地に囲まれた「沼城(ぬまじろ)」で、攻めにくい天然の要害でした。力攻めでは多大な犠牲が出ると考えた秀吉(または軍師・黒田官兵衛の進言とも伝わります)は、前代未聞の作戦を思いつきます。それが、「水攻め」です。秀吉は、わずか12日ほどで城の周囲に全長約3kmに及ぶ巨大な堤防(土手)を築かせました。そして、近くを流れる足守川(あしもりがわ)の水を堰き止め、城を丸ごと水没させたのです。時期はちょうど梅雨。降り続く雨も手伝い、城はあっという間に水かさを増し、まるで湖に浮かぶ孤島のような姿になりました。

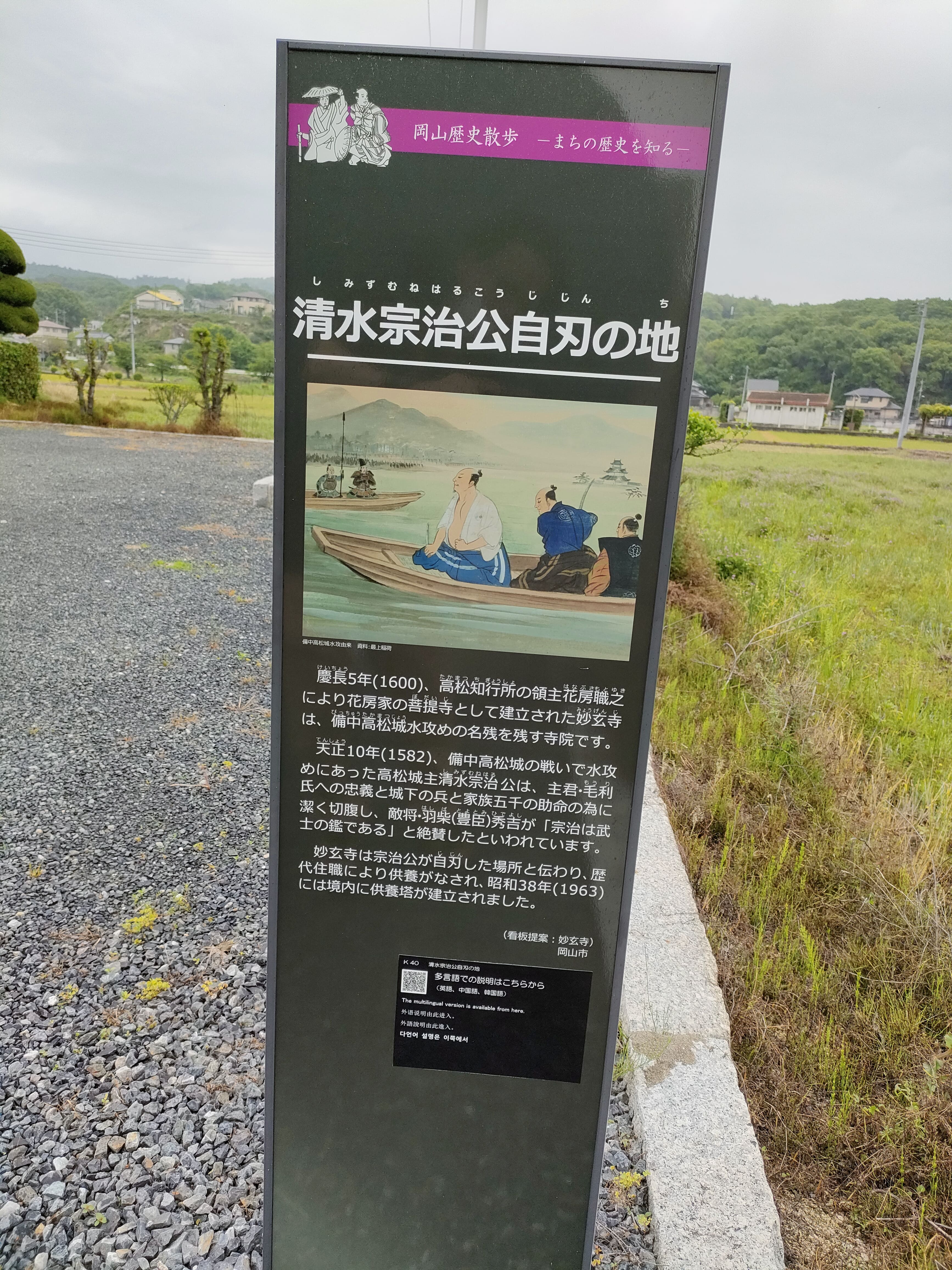

水攻めが始まって約1か月。城内では兵糧(ひょうろう=食糧)が尽きかけ、状況は絶望的でした。そんな中、京都で日本中を揺るがす大事件が起こります。それが、「本能寺の変」です。主君・織田信長が、家臣の明智光秀(あけち みつひで)に討たれたのです。この知らせをいち早く知った秀吉は、「すぐに京都へ戻り、光秀を討たねばならない」と判断します。しかし、目の前には毛利軍が控えており、下手をすれば退路を断たれる恐れもありました。秀吉は、信長の死を毛利側に隠したまま、急いで和睦(わぼく=講和)交渉を始めます。毛利方も、水に沈んだ高松城を救えず苦境に立たされていたため、交渉に応じました。秀吉が提示した和睦の条件は、ただ一つ。「城主・清水宗治の切腹」でした。城兵全員の命を助ける代わりに、宗治ひとりが責任を取れというものです。宗治はこの非情な条件を潔く受け入れました。

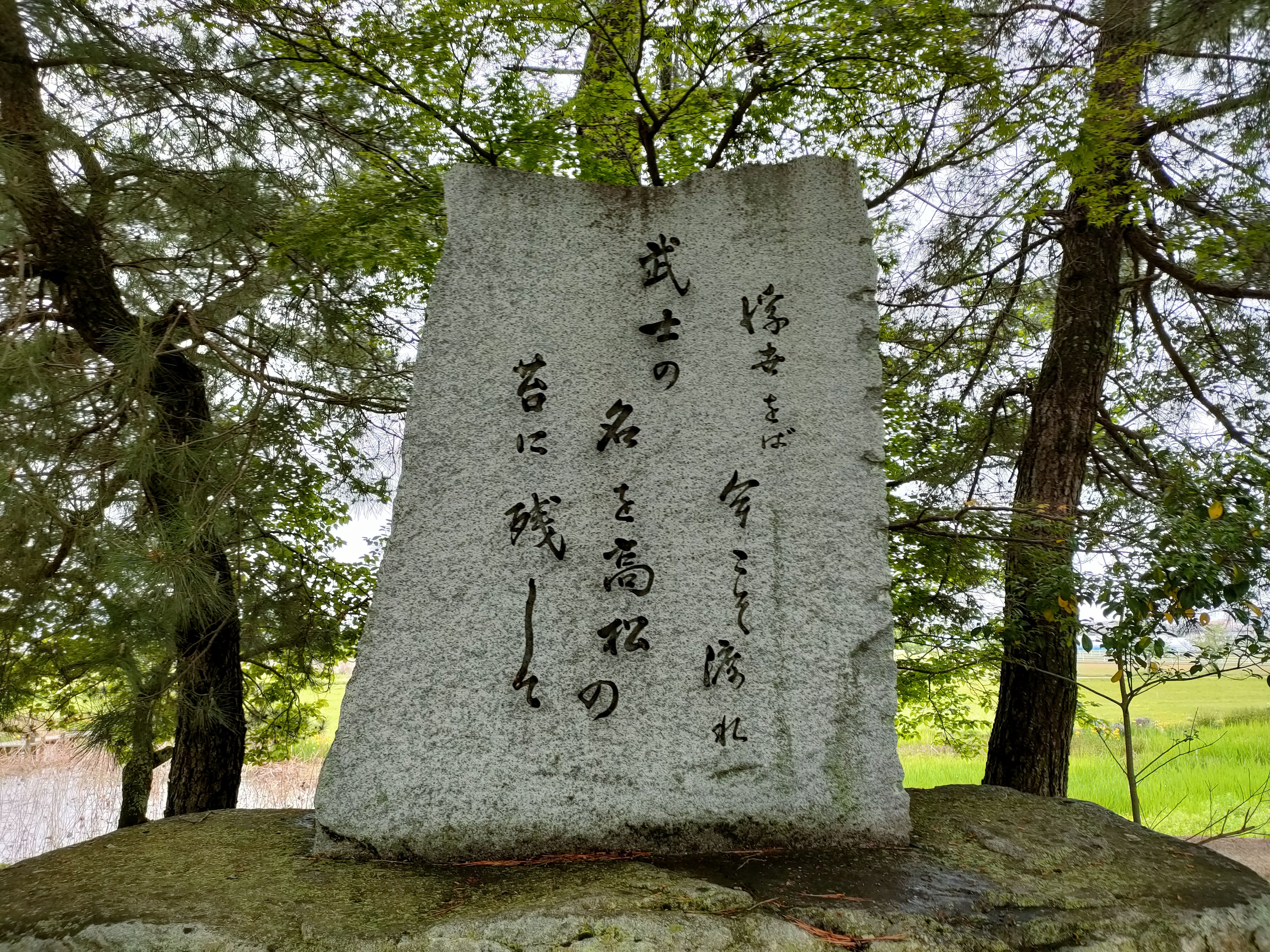

そして天正10年(1582年)6月4日。宗治は水上に浮かぶ小舟の上で、敵味方が見守る中、最後の舞を舞ったのち、見事に切腹して果てました。彼は自らの命と引き換えに、城兵数千人の命を救ったのです。その潔い最期は、敵将・秀吉をも深く感動させたと伝えられています。宗治の死をもって城は開城され、秀吉はすぐに軍を返し、京都の明智光秀を討つために猛スピードで引き返しました。これが有名な「中国大返し」です。

その後、備中高松城は歴史の表舞台から姿を消し、江戸時代には廃城となりました。

築城年代 不詳(戦国時代初期ごろと推定)

1575年 清水宗治が城主となる(毛利氏の支配下)

1582年 羽柴秀吉、備中高松城への攻撃を開始

1582年 秀吉による「水攻め」開始。堤防を築く

1582年 京都で「本能寺の変」が発生。織田信長が自刃

1582年 清水宗治、水上で切腹。備中高松城は開城

1582年 秀吉、「中国大返し」を開始

江戸時代 廃城となる

水攻めの城。備中高松城といえば水攻めとしての印象しか持ち合わせていませんでした。城跡は、目を引くような建造物があるわけでもありませんので、見ようによっては、ただの公園のようにしか見えませんよね。ここで、大土木工事が行われ、水攻めが行われ、城兵の命を救うための城主の決断…。

到着したのが夕方前、そして雨がぽつりぽつりと振り出した初めてしまったこともあり、ゆっくり散歩することなく城跡をあとにしました。ゆっくり時間が取れるようになった際には、また訪れてみたいと思います。

備中高松城址資料館へ

駐車場に車を停めて、資料館へ急ぎました。到着したのが閉館時間までのこりわずかというタイミングでした。中に展示してある資料を見ることができて安堵。

➊

➋ 築いた堤防の高さの表示板

❸

❹ 三の丸跡

❺

❻ 水攻図案内盤

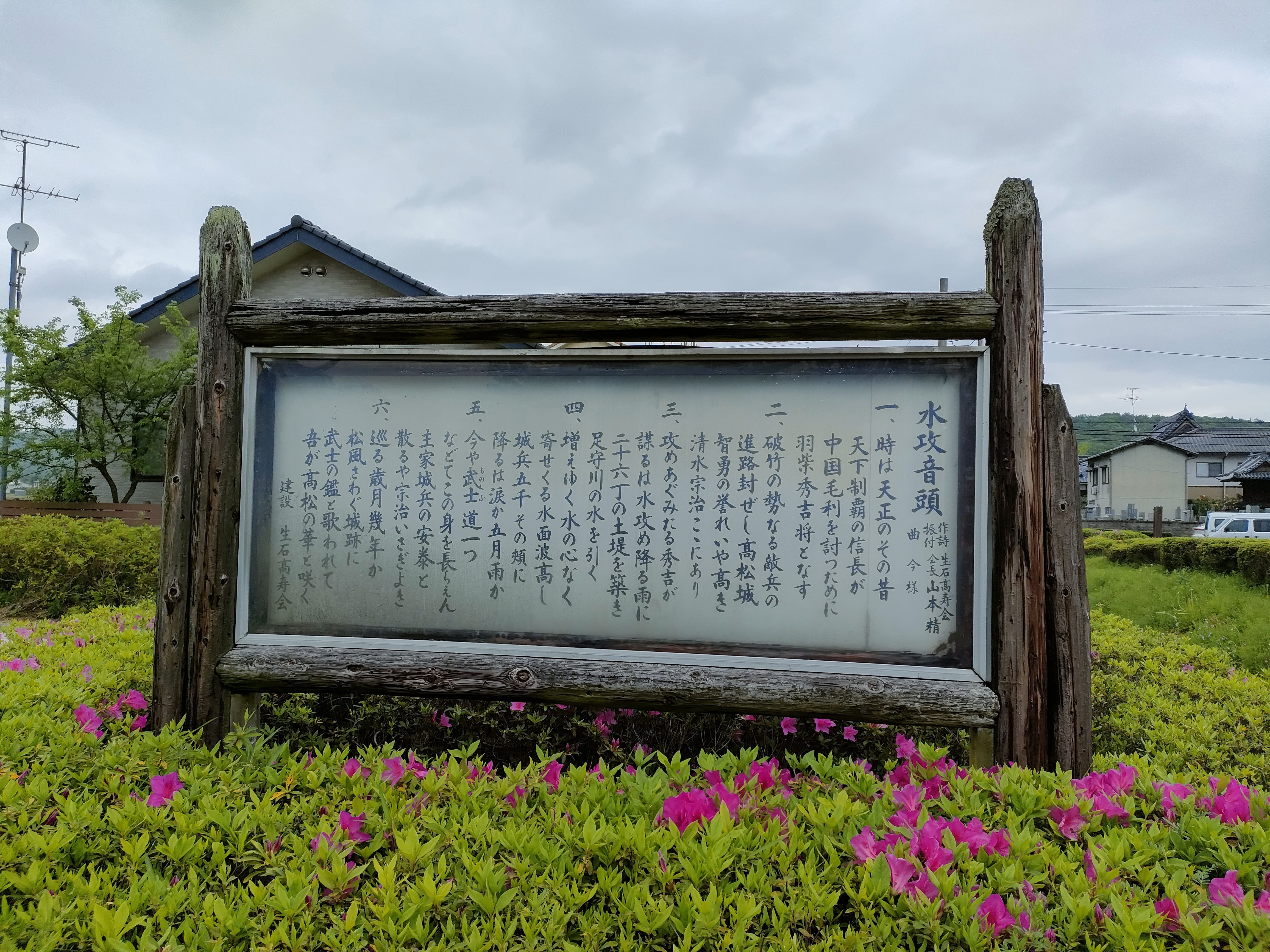

➐ 水攻音頭の歌詞

❽

➒

➓ 資料館前の掲示板

⓫ 資料館に到着

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

公園内を散歩

資料館を出て、公園を散歩しました。途中雨もパラついてきましたが、ぐるりと歩くことができました。手入れが行き届いた公園で、大きな建造物はありませんでしたが、二の丸跡、本丸跡など堪能できました。

➊

➋

❸

❹

❺ 二の丸跡

❻

➐

❽ 本丸跡

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴ きれいに整えられた公園でした

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

隣接するごうやぶ移籍へ

駐車場に戻ってきました。道を挟んださきにあるごうやぶ遺跡を訪れました。そして「清水宗治公自刃の地」も。

➊

➋

❸

❹ 右奥に見えるのがごうやぶ遺跡

❺ 清水宗治公自刃の地

❻

❼

❽ 駐車所に戻ってきました

❾ この看板が目印です