ざっくり変遷

明石城の歴史は、江戸時代が始まって間もない頃に遡ります。舞台は、豊臣家が滅びた「大坂夏の陣」の直後。徳川幕府は、西日本の有力な大名たち、特に豊臣家にゆかりの深い大名たちを警戒していました。彼らが再び反乱を起こすことがないよう、大坂(現在の大阪)を守るための強力な防御ネットワークを築こうとします。その西の最重要拠点として白羽の矢が立ったのが、この明石の地でした。

この重要な城の築城を命じられたのが、徳川家康のひ孫にあたる小笠原忠真(おがさわら ただざね)です。彼は、信州松本から10万石の大名としてこの地へやってきました。幕府からの命令は「とにかく早く城を完成させよ!」。築城が始まったのは1619年(元和5年)のことです。築城にあたり、忠真は驚くべき人物をアドバイザーとして招いたと伝えられています。なんと、あの剣豪・宮本武蔵(みやもと むさし)です。武蔵は剣の達人として有名ですが、実は城下町の町割り(都市計画)にも優れた才能を発揮したと言われています。

工事は急ピッチで進められました。幕府の全面的なバックアップもあり、周辺の城(三木城や高砂城など)の部材も再利用され、わずか1年ほどで城の主要部分が完成したと言われています。特に、現在も残る二つの美しい三重櫓、「巽櫓(たつみやぐら)」と「坤櫓(ひつじさるやぐら)」は、京都の伏見城や、この地にあった船上城(ふなげじょう)から移築されたものです。しかし、不思議なことに、立派な天守台が築かれたにもかかわらず、天守閣が建てられることはありませんでした。これには「幕府に遠慮した」「財政的な理由」など諸説ありますが、天守がなくても西国を十分に睨むことができる、という幕府の自信の表れだったのかもしれません。

その後、明石城は徳川家に信頼の厚い「譜代大名」の居城として、松平家などが城主を務め、江戸時代の終わりまで西国の監視役という重要な役割を果たし続けたのです。

明 治時代になると、全国の城が取り壊される「廃城令」の波が明石城にも押し寄せます。多くの建物が失われましたが、幸いにも巽櫓と坤櫓は奇跡的に残り、今も私たちに江戸時代の面影を伝えてくれています。

1617年 小笠原忠真(ただざね)が信州松本から10万石で明石藩主となる

1619年 2代将軍・徳川秀忠の命により、明石城の築城が開始される

1620年 城の主要部分が完成。宮本武蔵が町割りを手伝ったと伝わる

1632年 小笠原氏が豊前小倉(ぶぜんこくら)へ転封。その後、松平氏など譜代大名が城主となる

1874年 廃城令により、櫓や門などの多くの建造物が取り壊される

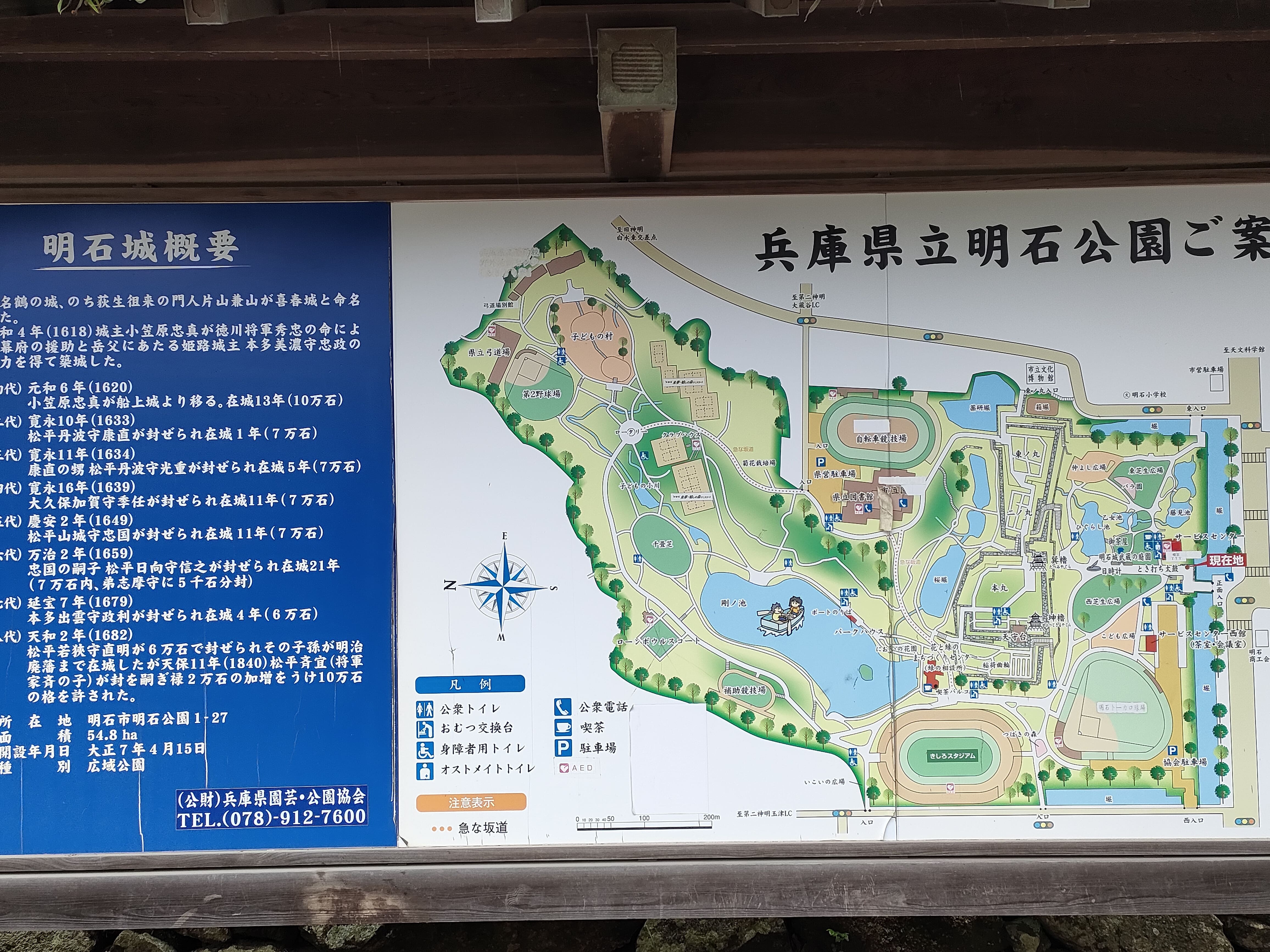

1918年 皇室の御料地を経て、明石公園として開園

1957年 現存する巽櫓と坤櫓が国の重要文化財に指定される

1995年 阪神・淡路大震災で石垣などが被災するも、修復工事が行われる

2004年 城跡が国の史跡に指定される

2019年 築城400周年を迎える

1回目訪れた時、あまりにもの暑さに撮影した写真5枚のみというやらかし。気を取り直して2回目に訪れた時には、これでもかという大雨。なんとも縁の無さを感じてしまいました…。

1回目の来訪、写真5枚

とにかく暑い日でした。

➊

➋

❹

❺

2回目は大雨

家から近くない兵庫県。明石城に行く2回目のチャンスが来ました!前回は写真5枚という失態のため今回は気合を入れていきましたが大雨。前回歩いた一段上にある、本丸、二の丸、東ノ丸に行くのは断念しました。

上から眺める風景が良かったので、晴れた日に来たい、ということで。きっとくる3回目のチャンスまで、待つことにしました。

➊ 2つの櫓

➋ 坤櫓

❸ 巽櫓

❹ 巽櫓

❺ 巽櫓

❻ 2つの櫓

➐ 武蔵の庭園

❽

➒ 巽櫓

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞