ざっくり変遷

増山城が歴史の表舞台に登場するのは、室町後期から戦国期にかけてです。城はもともと「和田城」とも呼ばれ、1363年(貞治2年)の記録に「和田城」として現れています。この地を治めていたのが守護代の神保(じんぼ)氏で、戦国時代には神保長職(ながもと)が増山城を本拠とし、越中統一を目指して勢力を拡大しました。しかし、彼の前には強大な敵、越後(上杉)からの侵攻が立ちはだかります。

神保長職は、越中支配にあたり、時に武田信玄とも同盟を結ぼうとしました。一方、上杉謙信は越中侵攻を重ね、増山城を何度も攻めています。砺波市の案内では、「上杉謙信が3度も増山城を攻めた」とも記されています。江戸時代以降の編年史では、永禄3年(1560年)に神保長職が富山城を追われ、増山城に籠城したという記述があります。その後、永禄5年(1562年)に上杉が再度攻め、長職は最終的に降伏したとする説もあります。そして、天正4年(1576年)には、上杉謙信が越中国の平定を狙って増山城を攻略したとされています。このように、増山城は上杉・神保両者の争いの舞台として激しい攻防を経た城なのです。

謙信の死後、織田信長が北陸へ勢力を伸ばすと、天正11年(1583年)には佐々成政(さっさ なりまさ)が越中支配拠点を得て、増山城も彼の配下に入りました。その後、秀吉の富山の役(1585年)により佐々成政が敗北し、越中は前田氏の支配下となります。前田氏の時代には、城代として中川光重(利家の重臣)らが入ったとされます。しかしながら、城の主要機能は次第に平野部の拠点へ移っていき、戦略上の重要性は次第に失われていきました。

1615年、江戸幕府が出した一国一城令によって、山城である増山城は廃城となりました。2009年(平成21年)7月23日には国の史跡に指定され、2017年4月6日には続日本100名城(番号は135番)に選定されました。こうして、数多の武将たちの夢と野望、そして激しい戦いの記憶をその身に刻んだ増山城は、静かなる山へと還っていきました。

14世紀中期 「和田城」として記録される

16世紀中期 神保長職が城を大改修し、本拠地とする

1560年 上杉謙信が越中に侵攻し、神保氏との対立激化。長職は富山城を放棄して増山城に籠城

1562年 再度上杉軍の侵攻を受け、増山城で敗北・降伏

1576年 上杉謙信によって増山城が攻略される

1583年 佐々成政が増山城および越中支配を固める

1585年 豊臣秀吉の富山の役で佐々成政が降伏。前田氏の支配下に入る

1615年 一国一城令により廃城

2009年 国の史跡に指定

残念ながら雨でした。そして城跡のふもとにある駐車場に到着したのは夕方前。合羽など準備するほどの本気度もなく傘をさして歩いていくことができるところまで進み、途中で引き返すという、散歩になりました。最近は、熊に襲われるというニュースを耳にするようになってから、観光地化していない山城を訪れるのに、少し恐怖心を抱くようになっていますので、とにかく無理をしないように…。決して体力に自信がないわけではなく…。

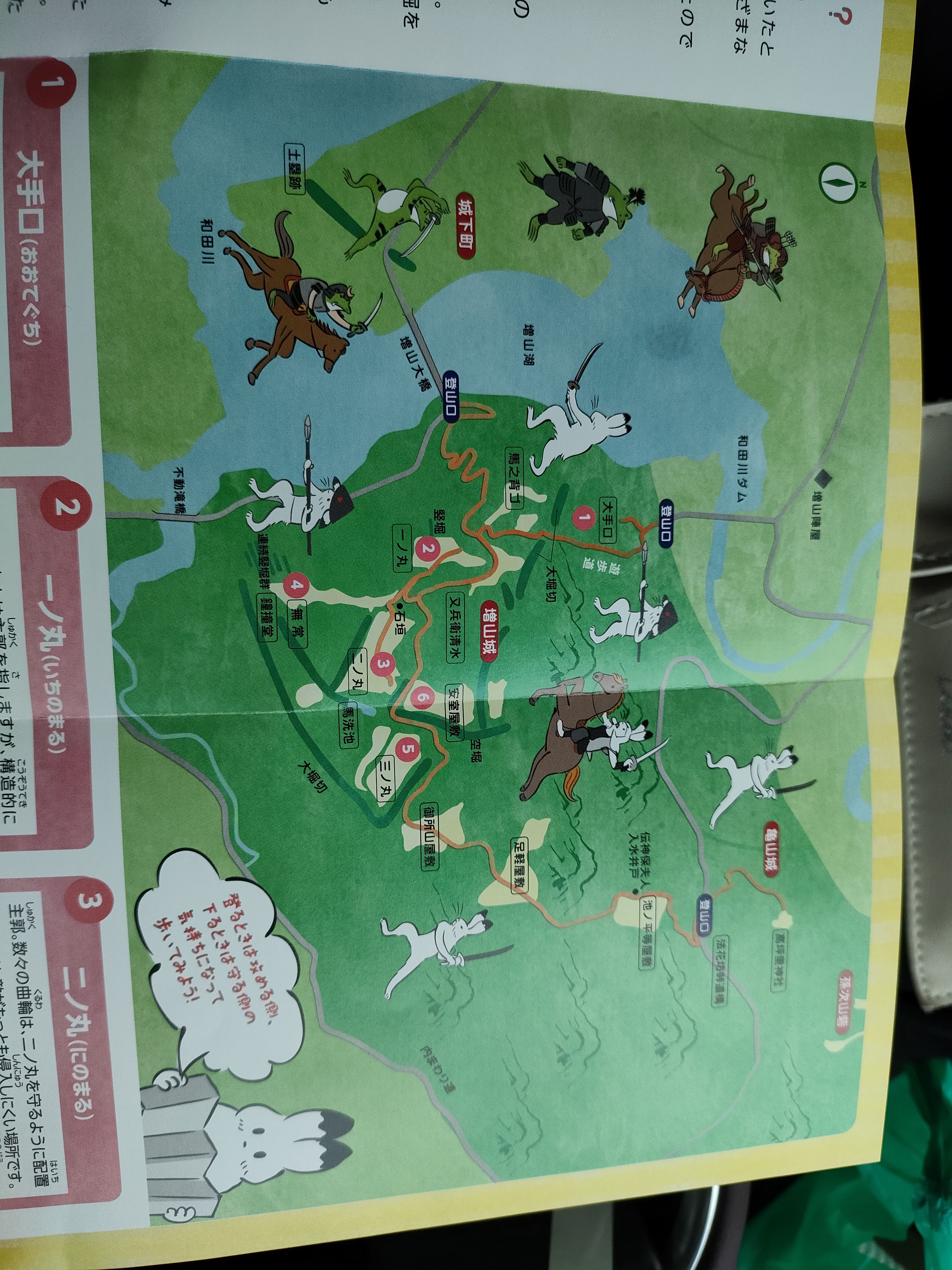

砺波市埋蔵文化財センターから増山城跡へ

まずは御城印とスタンプと増山城の知識獲得のために砺波市埋蔵文化財センターを訪れました。ここで、展示物など拝見させていただき、増山城跡へ車で移動しました。昼過ぎで、大雨で、という条件のもと駐車場に着くと駐車してある車の台数0台…。そんな悪条件での訪問となってしまいました。

➊ 砺波市埋蔵文化財センター

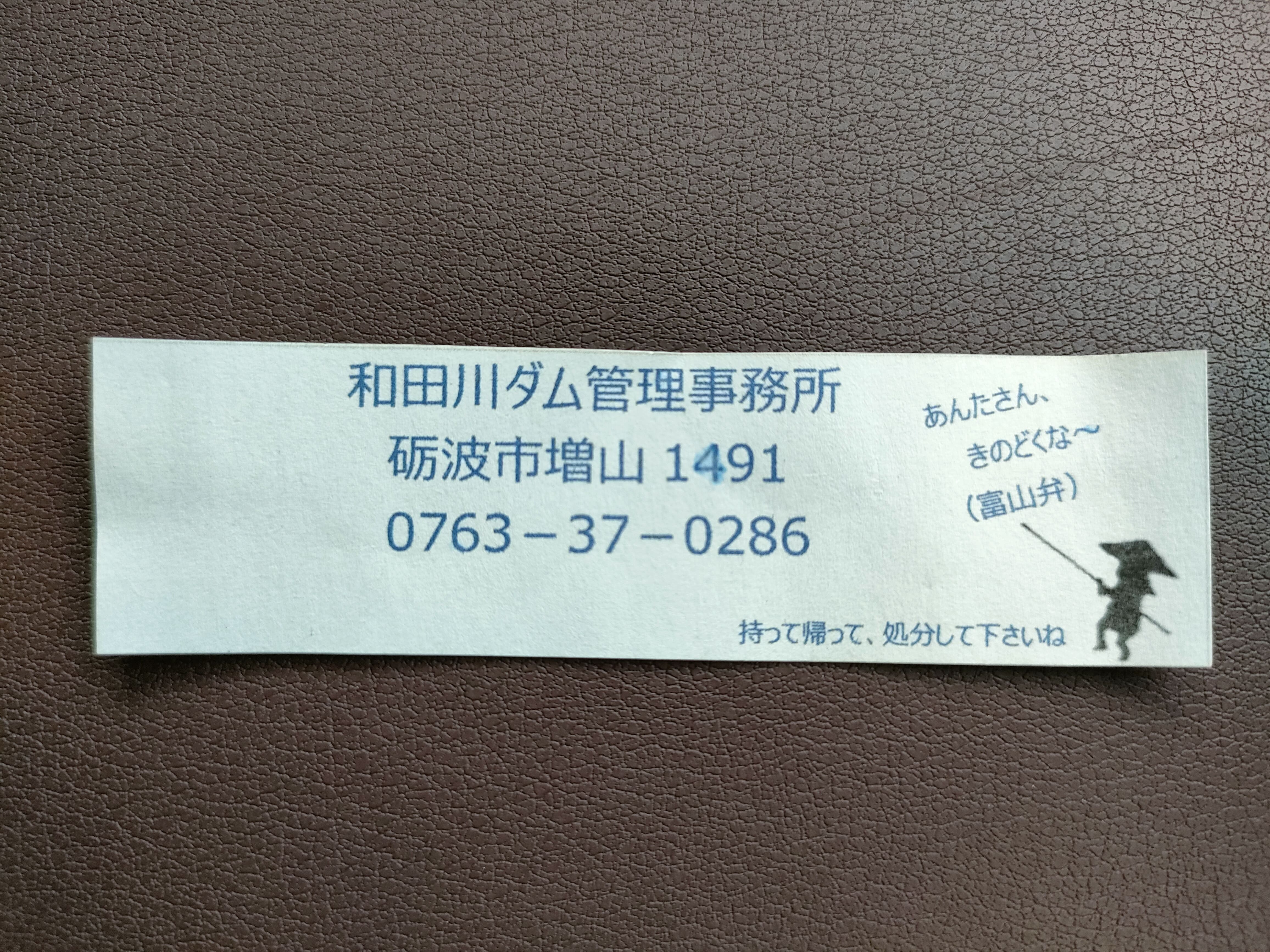

➋ 和田川ダムを目指すように、センターで伺いました。

❸

❹ こちらの駐車場を利用させて頂きました

❺ 車0台

❻

➐

❽

➒

➓ 冠木門を目指します

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯ 冠木門見えてきました

増山城跡散策

とにかく大雨でした。歩ける範囲で引き返しました。整備してあり、でも整備しすぎてもいなくて、とても良い空間でした。晴れた時に、再度訪れたいと思いました。

➊ 内堀

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽ もちろん鳴らしました

➒

➓

⓫ 亀山城?増山城の奥にあるようです。

⓬ 大堀切、素通りしてしまいました

⓭ 柵が見えてきました

⓮

⓯

⓰ F郭って…

⓱

⓲ 二の丸を目指しました

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕ 又兵衛清水

㉖

㉗

㉘

㉙ 本丸広場へと向かいます

㉚

㉛ あの上か…

㉜ 二の丸到着

㉝ 開けました

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴ 無常

㊵ 一ノ丸

㊶ いよいよ雨がひどくなってきたので引きかえります

㊷

㊸

㊹

㊺