ざっくり変遷

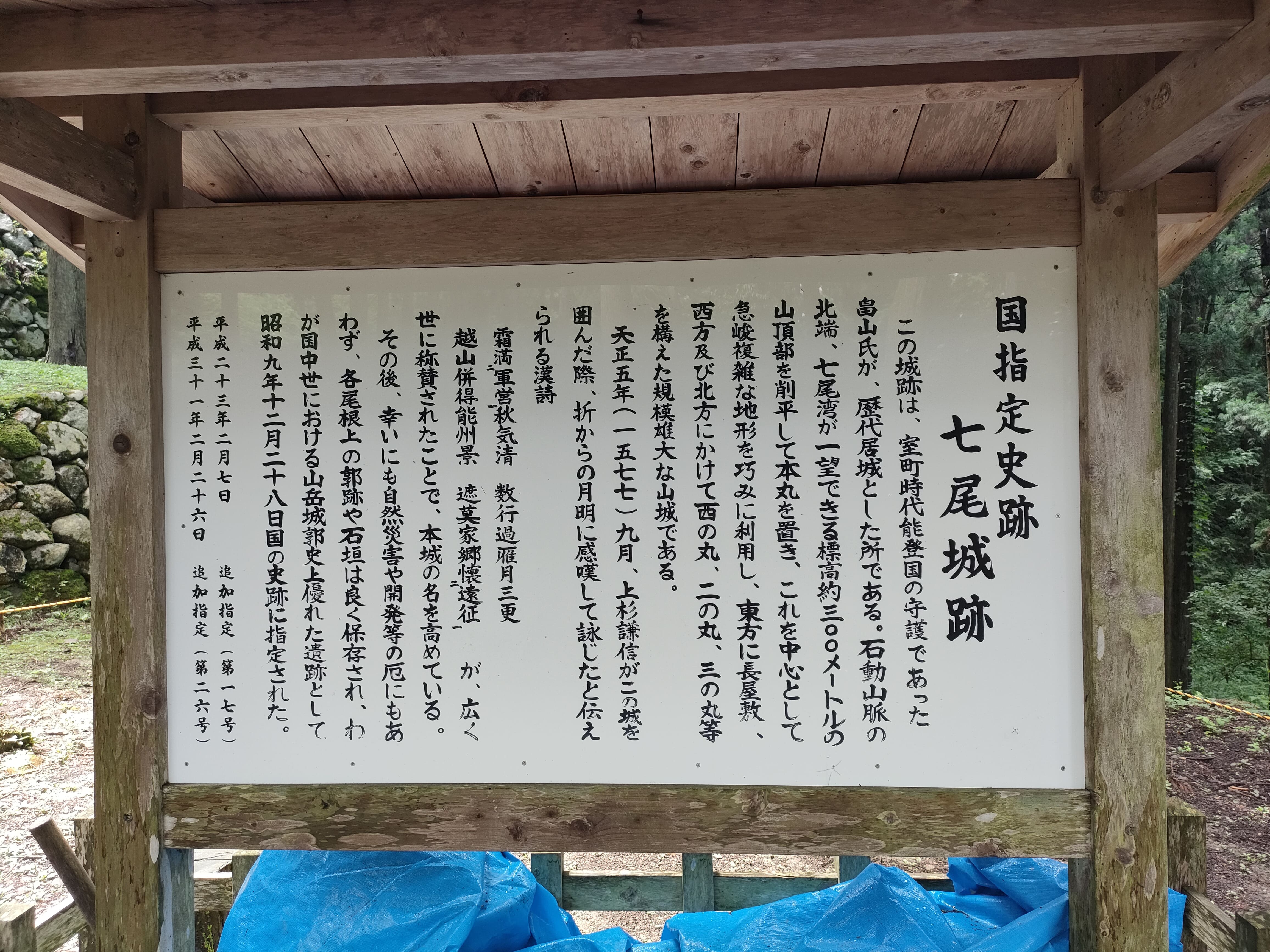

七尾城の歴史は、室町時代中期、15世紀中頃に能登国の守護大名であった畠山満慶(はたけやまみつのり)によって築かれたと伝えられています。城山全体を要塞化したこの城は、まさに天然の要害。麓には城下町が広がり、能登国の政治・経済・文化の中心地として大いに栄えました。最盛期には、京都から文化人が訪れるほど華やかな場所だったといわれています。七尾城は、まさに能登畠山氏の権力と栄華の象徴でした。

しかし、戦国の荒波はこの七尾城にも容赦なく押し寄せます。畠山氏の内部では、当主の力をしのぐ重臣たち――「畠山七人衆」と呼ばれる家臣団――が権力争いを繰り広げ、次第に組織が分裂していきました。

そんな中、越後の龍・上杉謙信が能登へ侵攻してきます。1576年(天正4年)、謙信は一万余の大軍を率いて七尾城を包囲。しかし、さすがは“難攻不落”の山城。畠山軍は必死の抵抗を続け、一度は謙信軍を撃退することに成功しました。

翌1577年(天正5年)、謙信は再び七尾城を包囲。今回は徹底した兵糧攻め――すなわち食料の補給路を断つ作戦――を取りました。城内では食料が尽き、兵士の間に疫病が蔓延。まさに地獄絵図のような籠城戦となりました。そして、この最中に悲劇が起こります。重臣の一人、**遊佐続光(ゆさつぐみつ)**が謙信に内通して裏切ったのです。内側から城門を開けられ、上杉軍が雪崩れ込んだことで、鉄壁を誇った七尾城もついに落城。若き城主・**畠山春王丸(はるおうまる)**は捕らえられ、能登畠山氏は滅亡しました。どんなに堅固な城でも、内から崩れれば脆い――戦国の非情さを伝える出来事です。

その後、七尾城は織田信長の勢力下に入り、重臣・柴田勝家の配下に置かれました。やがて、この地を与えられたのが前田利家です。利家は政治や商業の利便性を考慮し、平地に新たな居城「小丸山城(こまるやまじょう)」を築城。これにより、七尾城は次第にその役目を終え、江戸時代を迎える前に廃城となりました。

15世紀中ごろ 畠山満慶が七尾城を築城したとされる

1576年 第一次七尾城の戦い。上杉謙信が侵攻するも、畠山軍が撃退

1577年 第二次七尾城の戦い。遊佐続光の裏切りにより落城、能登畠山氏が滅亡

1578年 上杉謙信が急死。織田信長が能登を支配下に置く

1581年 前田利家が能登21万石を与えられ、七尾城主となる

1582年 利家が麓に小丸山城の築城を開始、拠点を移す

1589年 七尾城が廃城となる

1934年 国の史跡に指定される

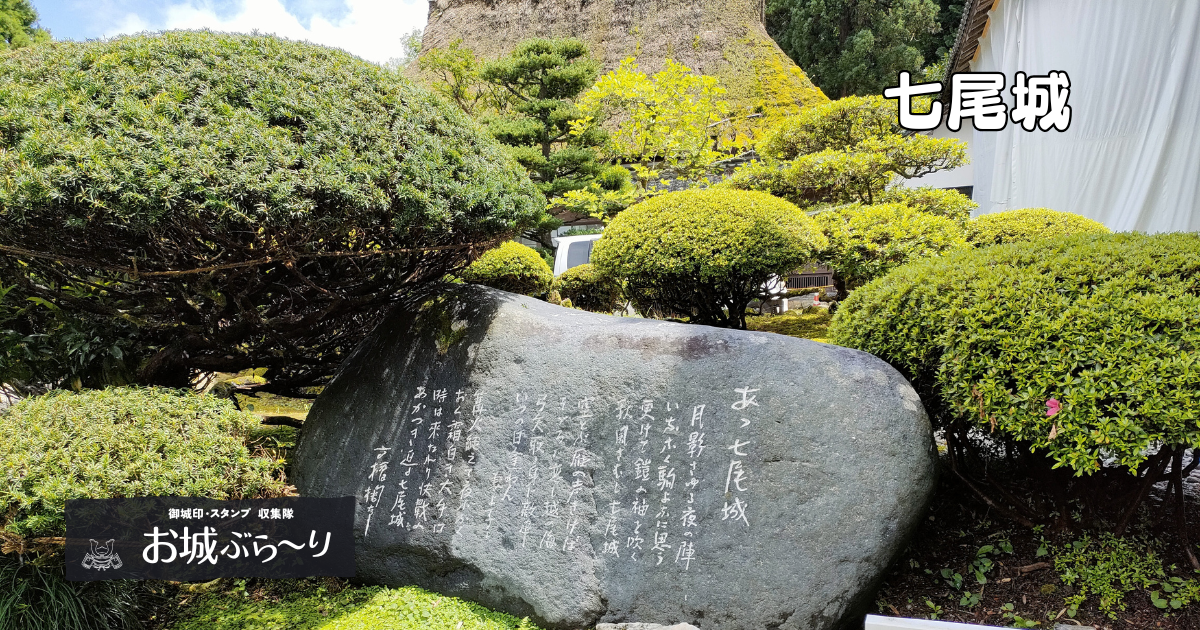

まずは、七尾城史資料館に行きました。失礼ながらも七尾城に関する知識があまりなく、まずはどんな城で、どんな歴史を持つ城なのかを学ばせて頂きました。そしてそこから車で城跡まで行きました。天守はありませんが野面積みの石垣があちらこちらに散見することができ、山城の雰囲気を残してくれています。

緑の中を、少しひんやりとした感じで歩くことができ、良い散歩となりました。ただ、虫が…。半袖で訪れましたので腕中、蚊にやられてしまいました。

七尾城史資料館へ

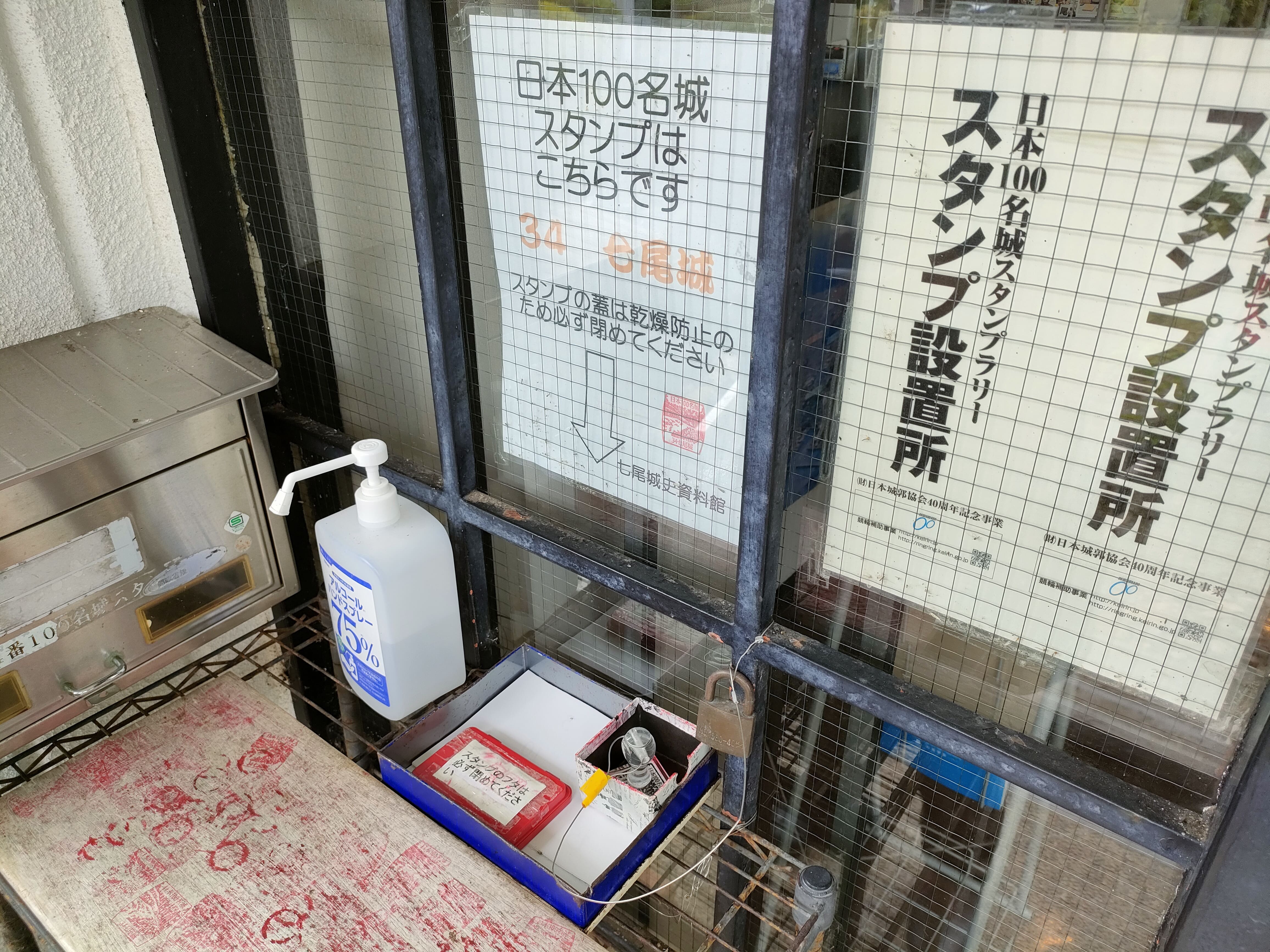

スタンプと御城印を手に入れるため、七尾城史資料館を訪れました。七尾城の知識をこちらでインプットしていざ、七尾城跡へ!

➊

➋

❸

❹

❺

❻ 七尾城史資料館

➐

❽ スタンプはこちらに設置してあります

➒ 懐古館

➓

⓫

利長公、本丸広場、そして帰路へ

歩いて七尾城跡まで登る体力はありませんので、車で行くことができるところまでは、車を利用します。駐車場に車を停めての眺望は最高です。能登半島も見ることができました。

駐車場から、山道を進むと数百メートルで城跡が出現。石垣が出迎えてくれました。本丸まであと少しというところでしたが、なぜか引き返すことに。なぜ本丸跡まで進まなかったのか…。少し後悔しています。

➊

➋

❸

❹

❺

❻ 本丸目指していました。ここまでは…

❼

❽

❾

➓

⓫ 石垣が見えてきました

⓬

⓭

⓮

⓯ あと160mなのに…

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴ 引き返してしまいました

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕