ざっくり変遷

鮫ヶ尾城の歴史は、越後を支配した長尾氏(後の上杉氏)によって、春日山城を守る支城の一つとして築かれたことに始まります。普段は国境の守りとして、そしていざという時には本城を守る重要な役割を担っていました。この城が一躍歴史の表舞台に登場するのは、天正6年(1578年)のことです。

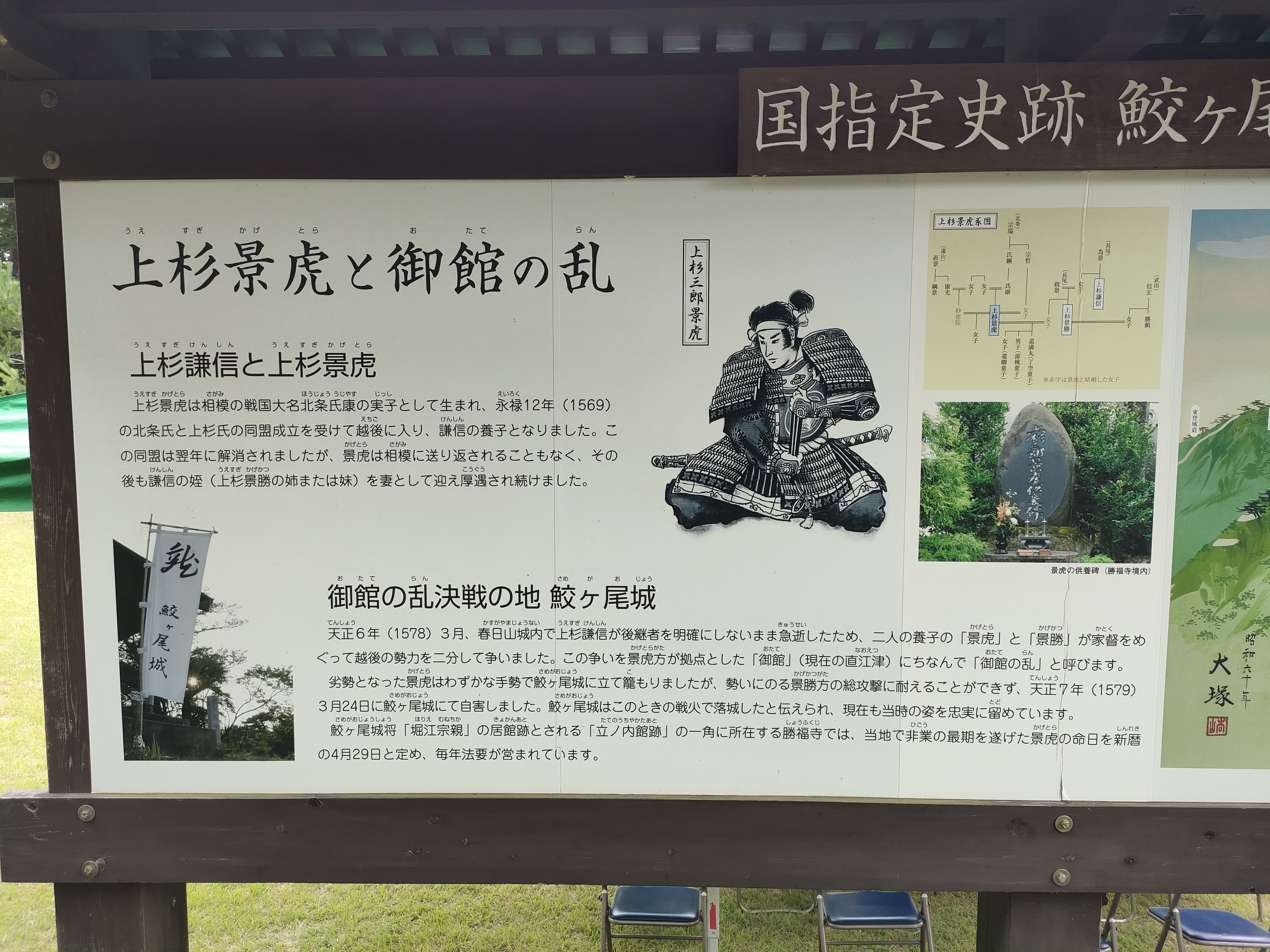

天正6年3月13日、上杉謙信が急死します。彼は後継者を明確に指名していませんでした。そのため、二人の養子、上杉景勝と上杉景虎の間で、壮絶な家督争いが勃発します。これが「御館の乱」です。当初、景虎は関東の北条家という強力な実家を持ち、越後の武将たちからの支持も厚く、有利に戦を進めていました。彼は春日山城近くの「御館(おたて)」という屋敷に立てこもります。しかし、景勝派の策略や、冬の豪雪によって北条からの援軍が思うように進めなかったことから、戦況は次第に景勝有利へと傾いていきました。追い詰められた景虎は、御館を脱出し、実家である北条家へと逃れるため、鮫ヶ尾城へと入ります。この時の城主は堀江宗親でした。景虎にとって、鮫ヶ尾城は最後の希望の砦だったのです。

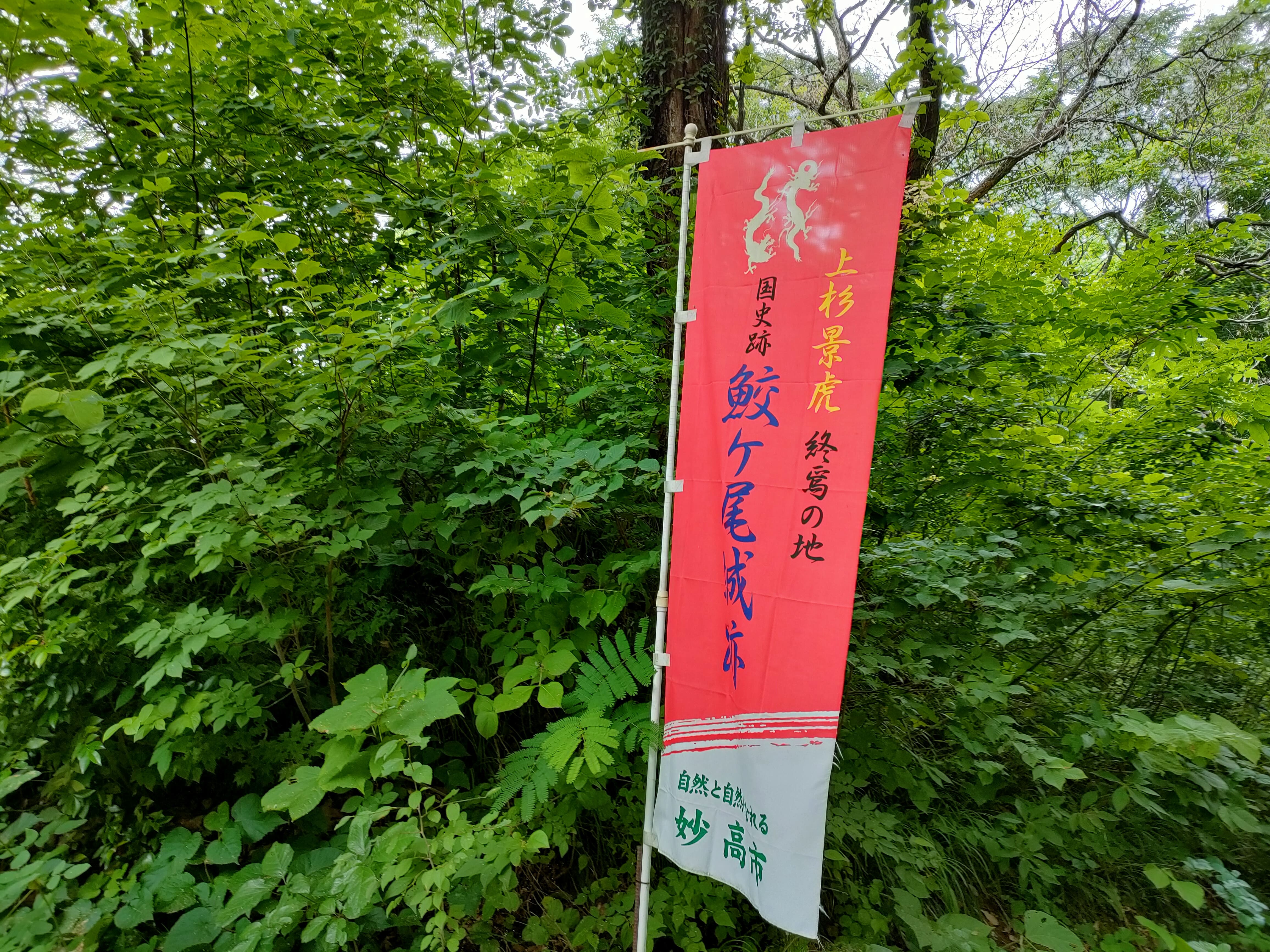

しかし、運命はあまりにも残酷でした。景勝は圧倒的な兵力で鮫ヶ尾城を包囲します。さらに、景勝側の調略により、城内の武将たちが次々と寝返り、ついに城は陥落してしまうのです。四方から攻められ、もはやこれまでと覚悟を決めた景虎は、妻子とともに自ら命を絶ちました。天正7年(1579年)3月24日、まだ26歳という若さでした。こうして、謙信が愛した貴公子・上杉景虎はその生涯を閉じ、御館の乱は景勝の勝利で幕を閉じたのです。

その後、鮫ヶ尾城は景勝の支配下に入りますが、江戸時代に入り、新しい城が築かれると、その役目を終えて廃城となりました。

不明 越後の長尾氏によって築城される。春日山城の支城として機能

1578年 3月13日 上杉謙信急死。御館の乱が勃発

1579年 3月24日 上杉景虎、鮫ヶ尾城にて自刃。御館の乱終結

1615年 上杉景勝の会津移封後、堀氏の支配となるが、その後廃城となったとされる

1978年 国の史跡に指定

2006年 日本100名城に選定される

訪れた時にイベントが開催されていました。「SEA TO SUMMIT」とあり、城跡目当てとは思われない方々多く山頂付近にいらっしゃいました。そのイベントの一環なのか別なのか、甲冑を身に着けた方々のお出迎えもありました。本丸跡は標高185メートルあり、私にとっては、まあまあしんどい距離を歩いて山頂の本丸跡にたどり着きましたので、ゼッケンを来た人、甲冑を来た人が所狭しといる風景に、苦笑いな感じでした。

ただ、本丸跡山頂では景色もよく、気持ち良い風もあり大満足。天守もなく壮大な石垣もない城跡でしたが、気持ち良い散歩ができました。

車を停めて、総合案内所へ

駐車場に車を停めてまずは総合案内所へ向かいました。総合案内売店にいらしゃった地元の方と思われる方と山の情報を聞き、山頂天守跡に向かいました。

➊ 駐車場は整備されていました。

➋

❸

❹ 総合案内所を目指します。

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫ 遺跡もあるようです

⓬ 斐太遺跡

⓭ 鮫ヶ尾城跡の看板ありましたが総合案内所を目指します。

⓮

⓯

⓰

⓱ 到着。山小屋のような風体です

総合案内所を出て、山頂へと向かいます。途中淡水魚の池を通り、ひたすら山道を進みます。しんどいのですが、道程がほとんど木々の中でしたので、ひんやりと涼しい中を歩くことができました。

とはいえ、普段歩くことのない傾斜がある道ですのでそれなりに体力は削がれ、山頂が視野に入ってきたときの喜びといったら…。

➊

➋

❸ 池

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗ 東一ノ丸跡

㉘

㉙ 堀切

㉚

㉛

㉜

㉝ この先が本丸跡、頂上!

天守跡、そして帰路へ

天守跡、頂上では何かイベントをやっていました。邪魔にならないように…。頂上からの眺めもよく、居合わせた地元の方に、こっちにはあれが見える、こっちの方角は何が見えるなど、いろいろと教えて頂きました。

帰りは下りです。スイスイ気もちよく帰路につくことができました。

➊

➋

❸

❹

❺ SEA TO SUMITT?

❻

❼

❽

❾

➓

⓫ 眺めも最高。天気が良ければ…

⓬

⓭

⓮ さて、下ります

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖ 戻ってきました。