ざっくり変遷

鬼ノ城の物語は、今から約1360年前の7世紀後半、飛鳥時代にさかのぼります。当時の日本(当時は「倭(わ)」と呼ばれていました)は、朝鮮半島で友好国だった「百済(くだら)」を支援するため、大軍を派遣しました。しかし、663年に起きた「白村江(はくすきのえ)の戦い」で、唐(とう)と新羅(しらぎ)の連合軍に歴史的な大敗を喫してしまいます。

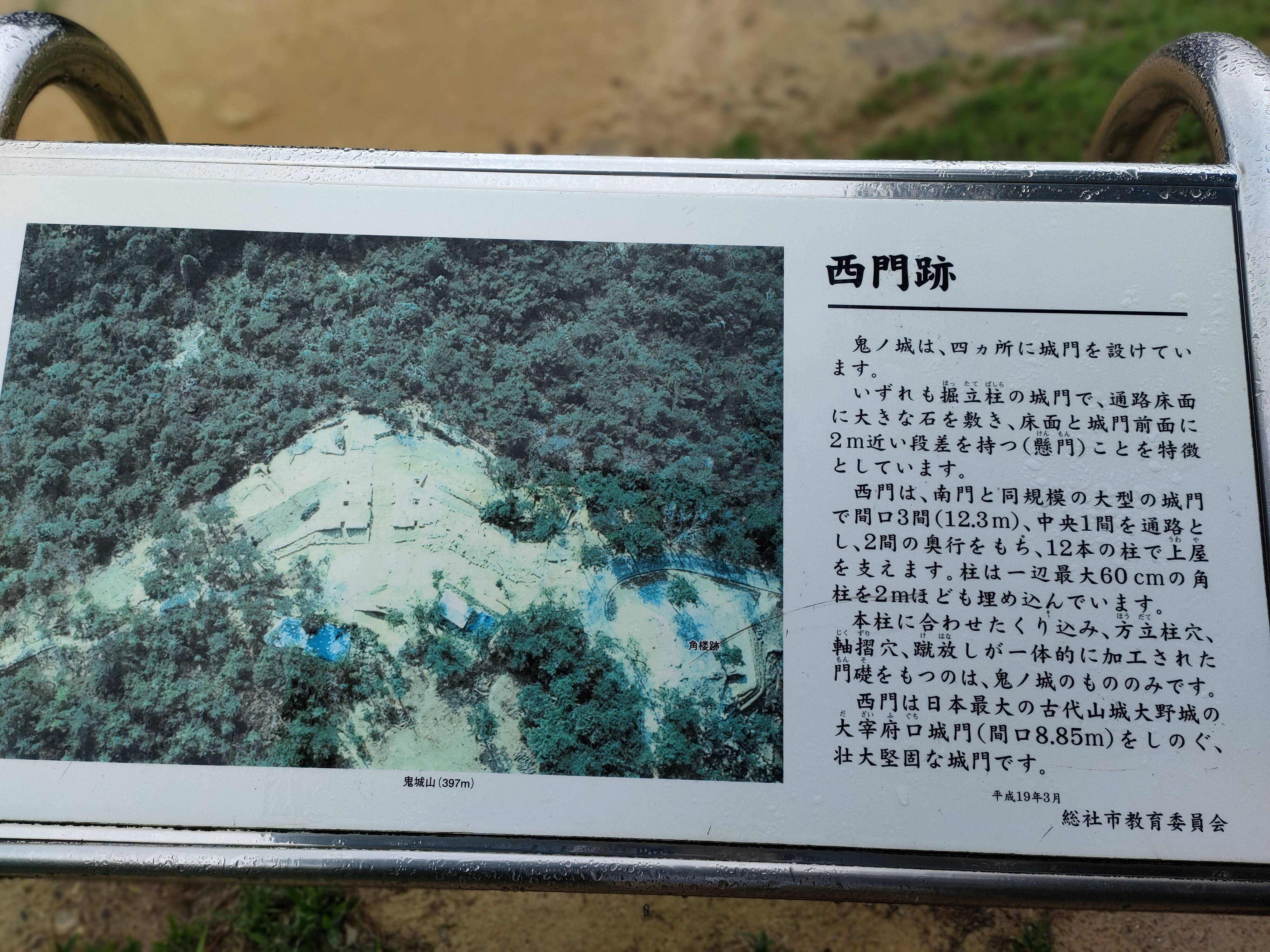

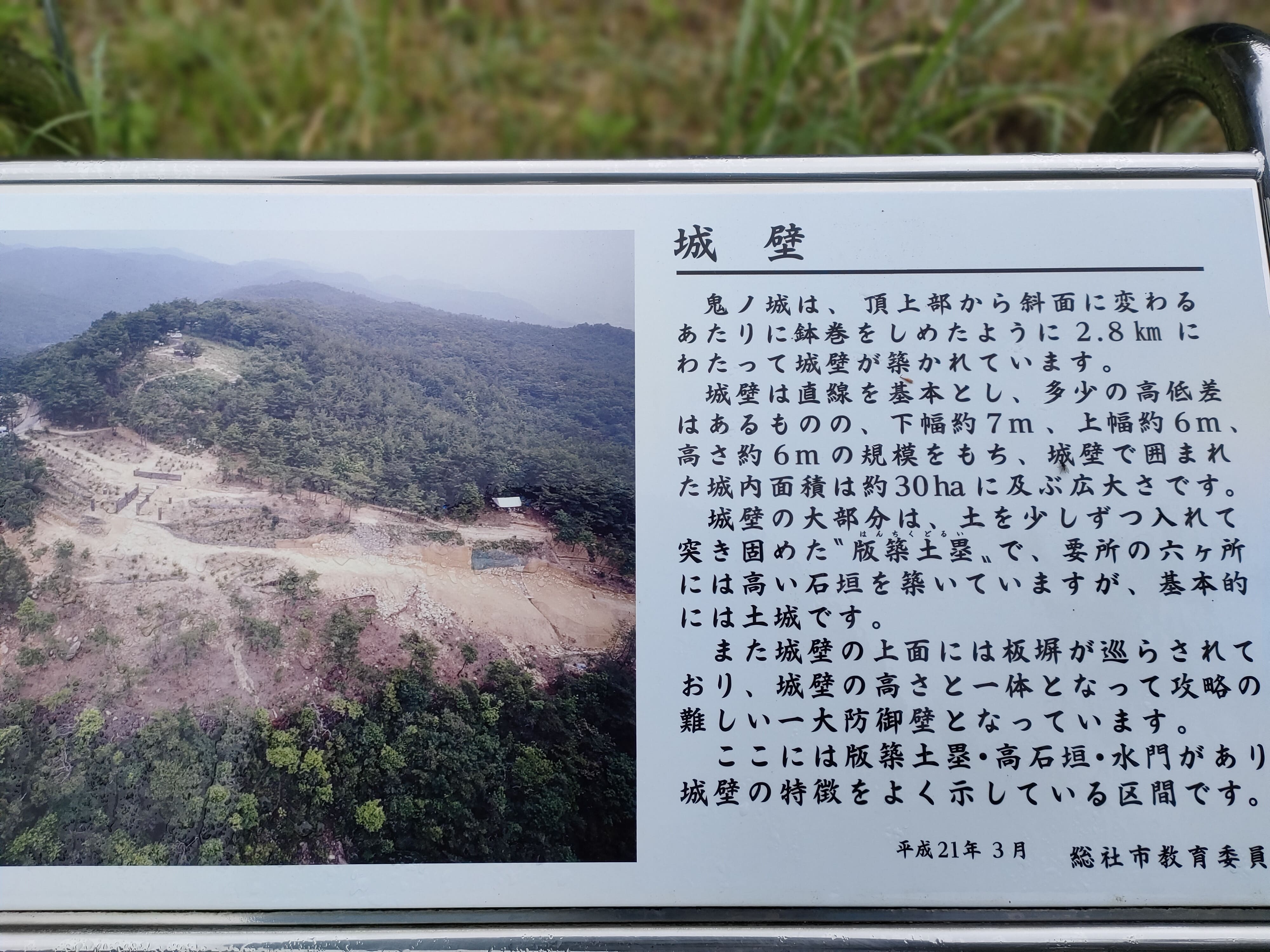

この敗戦は、日本にとって国家存亡の危機でした。唐と新羅による日本侵攻の可能性が高まったのです。この危機感から、天智天皇を中心とする朝廷は、九州から瀬戸内海沿岸にかけて防衛体制を整備し、敵の侵攻に備えるための山城をいくつも築城しました。鬼ノ城も、その国家的な一大プロジェクトの一環で築かれた城と考えられています。

この城には、特定の「城主」はいません。いわば、国を守るために造られた「防衛基地」だったのです。設計や建設には、百済から逃れてきた亡命貴族たちの進んだ知識や技術が活かされたとも言われています。故郷を失った彼らの、日本を守りたいという強い思いが、この巨大な城壁に込められていたのかもしれません。

鬼ノ城には、有名な物語があります。それは、桃太郎伝説のモデルになったともいわれる「温羅(うら)」という鬼の伝説です。温羅は、百済から来たとされる異国の王子で、この城を拠点にして周辺で悪事を働いていたと伝えられています。彼の目は狼のように爛々と輝き、髪は赤く、身長は一丈(約3メートル)以上もあったとされます。朝廷から派遣された吉備津彦命(きびつひこのみこと)との激しい戦いの末、温羅は討ち取られます。

もちろん、これは伝説です。しかし、もしかしたら、この地域に住んでいた渡来人たちの文化や力が、当時の人々には「鬼」のように恐ろしく映ったのかもしれません。歴史的な事実と伝説が交錯する点も、鬼ノ城の大きな魅力なのです。その後、唐と新羅が攻めてくることはなく、時代が安定すると、鬼ノ城はその役目を終え、静かに歴史の中に埋もれていきました。

663年 白村江の戦いで、倭(日本)・百済連合軍が唐・新羅連合軍に大敗

7世紀後半 唐・新羅の侵攻に備え、西日本各地に古代山城が築かれる。鬼ノ城もこの時期に築城されたと推定される

8世紀以降 律令国家体制が安定し、城は役目を終えて廃城になったと考えられる

中世~近世 吉備津彦命による「温羅」退治の伝説の舞台として語り継がれる

1971年 発掘調査が開始され、古代山城の姿が徐々に明らかになる

1986年 その重要性から、国の史跡に指定される

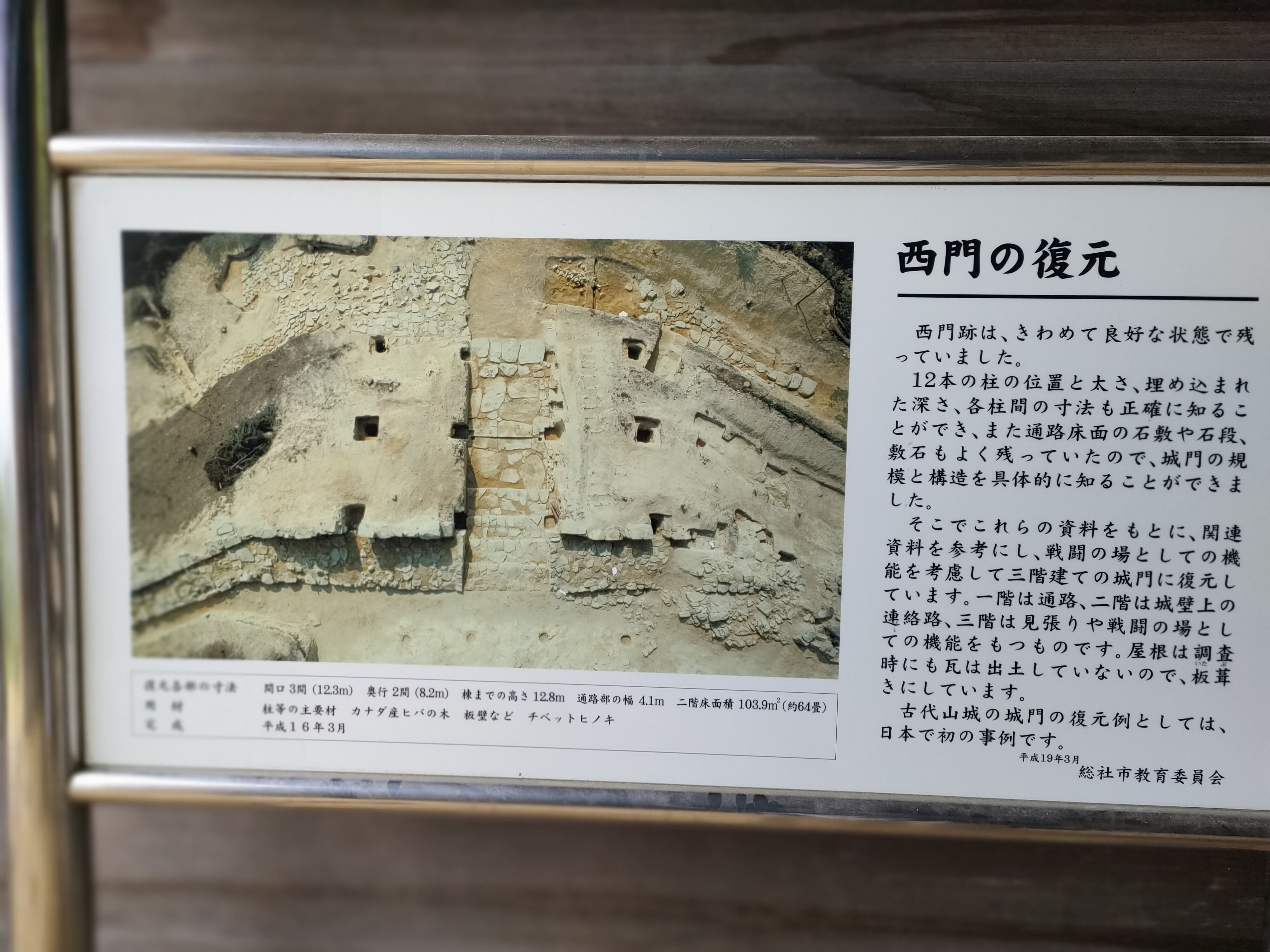

2004年 調査・研究に基づき、西門が復元される

2006年 日本100名城(68番)に選定される

雨の日に訪れました。晴れたに日に比べ視界も悪くなりますし少し残念な気持ちでしたが、60分ほどかけて傘をさしながらゆっくり周回コースを歩いてきました。歩いている途中、見晴らしのいい場所が何箇所かありました。天気が良ければ瀬戸内海や四国の山々もみることができるそうで、ちょっと天気を恨みましたね(苦笑)。

天守があり、堀や石垣がありといったお城ではありませんが、西門や歩いている途中途中で見られた展望に大満足でした。ぜひ晴れた日に訪れたいとも思いました。

車を停めて、西門へ

車で鬼城山ビジターセンターに向かい、駐車場に車を停めて西門へ向けて出発しました。雨が降ったりやんだりしていましたので、傘を持参し歩を進めていきましたが、案の定雨が本降りに。傘を差しながらの散歩となってしまいました。

西門へ向かう途中、展望デッキがありましたので、本道からそれて展望デッキへ向かいました。遠くに西門が見えましたが、ここから見る西門が一番良かったと思いましたので、展望デッキを通り過ぎることなく立ち寄ってよかったとあとから思いました。

➊ 駐車場に車を停めて西門へ向かいます

➋

❸

❹ 展望デッキへ向かいます

❺

❻ 西門が見えます

➐

❽

➒

➓ 馬出門土橋を渡りながら左側

⓫

⓬

⓭ デッキ先端からの眺め

⓮

⓯

⓰ デッキから見る西門が一番でした

⓱

⓲

⓳

⓴ 本道へ戻ります

㉑

㉒ 西門が見えてきました

㉓

㉔

西門

鬼ノ城で建造物なら西門ですよね。100名城、続100名城に名を連ねる城々たちとは一線を画す建造物ですね。西門跡は極めて良好な状態で残っていたそうですので、復元されたものとはいえ、当時もほぼこのような形であったんですよね。

➊ 西門到着。

➋

❸

❹

❺

❻ 内側

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱ 外側

⓲

⓳

⓴

㉑ 南門を目指します

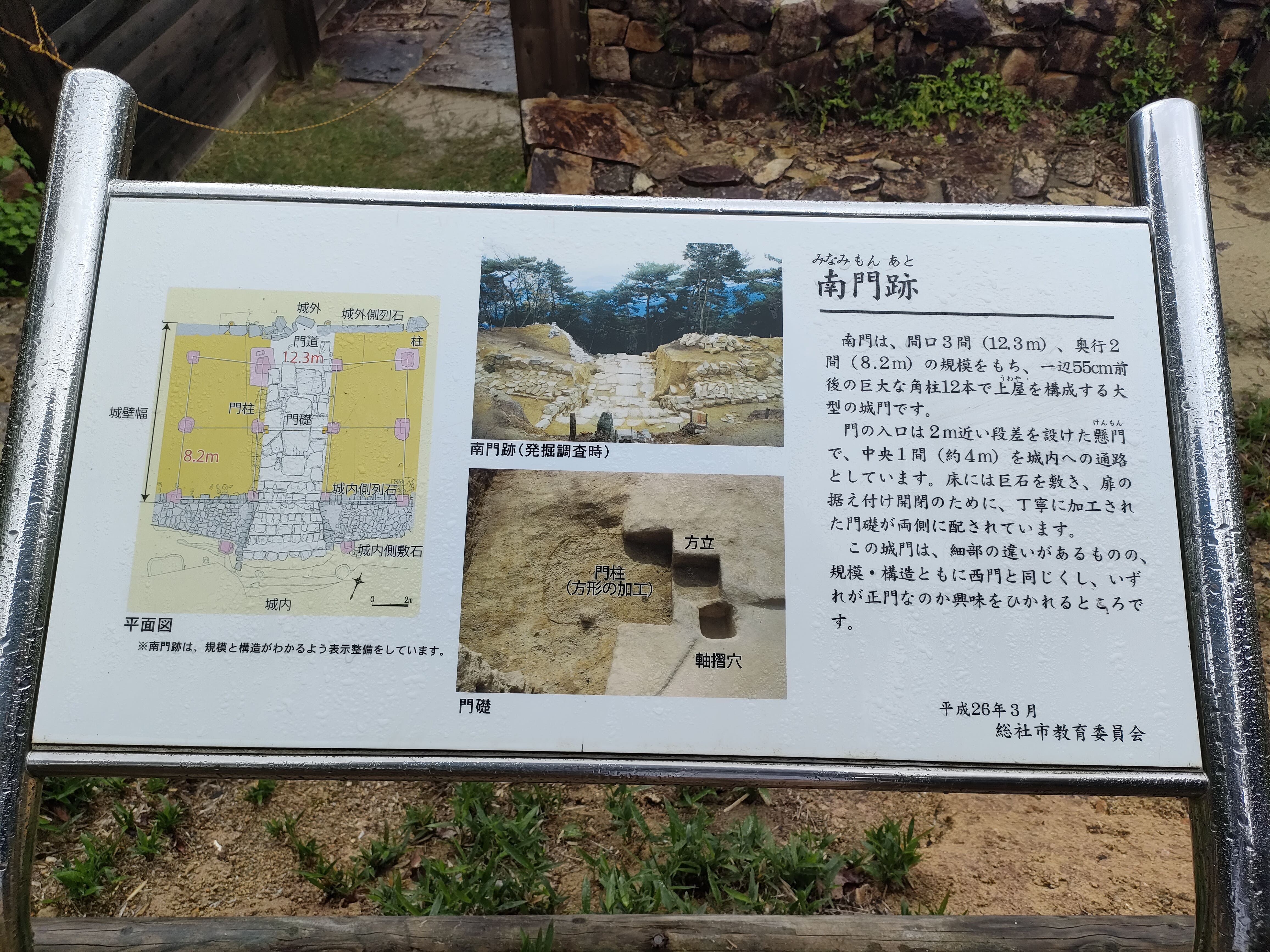

西門から、南門へ

南門へ向かいます。雨が降り続いていたので引き返そうかかなり迷いましたが、今回は比較的時間的余裕もあったので、先へ進むことを選択。南門跡を目指しました。

➊ 西門をあとに南門へ向かいます。

➋ 登山道です。

❸

❹ うしろを振り返れば西門。

❺

❻

❼

❽

❾

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓ 南門跡が見えてきました。

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛ 手前が城内、奥が場外です。

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱「

南門から、東門へ

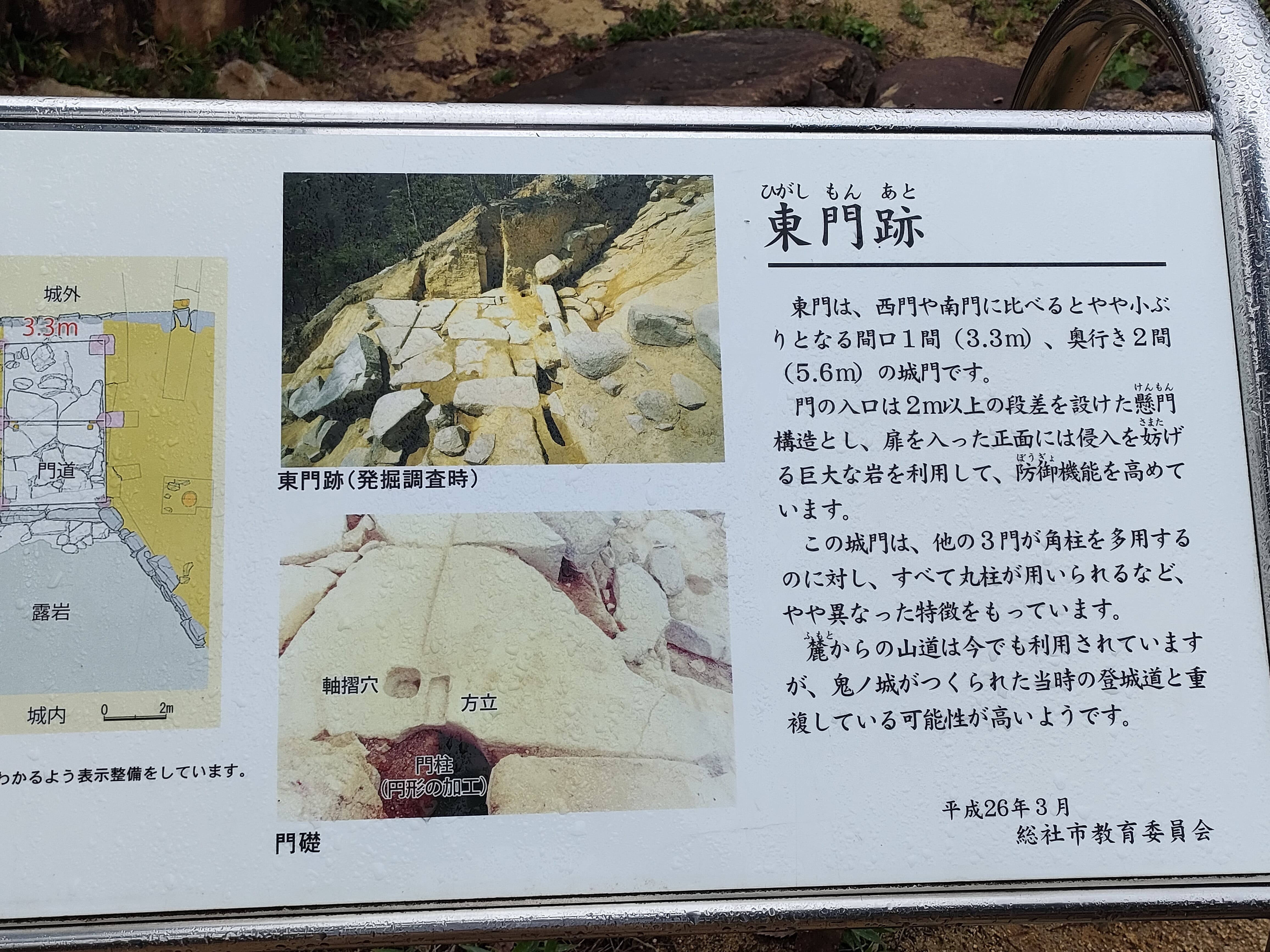

東門へ向かいます。途中第3水門、岩切観音、第4水門がありましたが、長く立ち止まることなく東門を目指しました。途中、途中、木々が開けたところでの眺望が、「晴れていたらなあ…」と口惜しかったです(苦笑)。

➊ 南門をあとに西門へ向かいます。

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓

⓫

⓬ 岩切観音

⓭ 脇道があったりするので看板の存在は心強いです。

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚ 東門到着

㉛ 手前が城内、奥が場外です。

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

東門から、北門、各楼へ

北門へ向かいます。体力があるほうではありませんので、雨の中の山道歩きに心が折れかけたりしましたが、何とか、山並みコースを完歩できました。

西門からはじまって、南門、東門、北門と東西南北の門跡も全部みて回ることができましたので、満足のいく散歩となりました。

➊ 北門をめざします。

➋

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲ 北門跡が見えてきました

⓳

⓴

㉑ 北門跡

㉒ 北門跡

㉓ 北門跡

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚ 西門見えます