ざっくり変遷

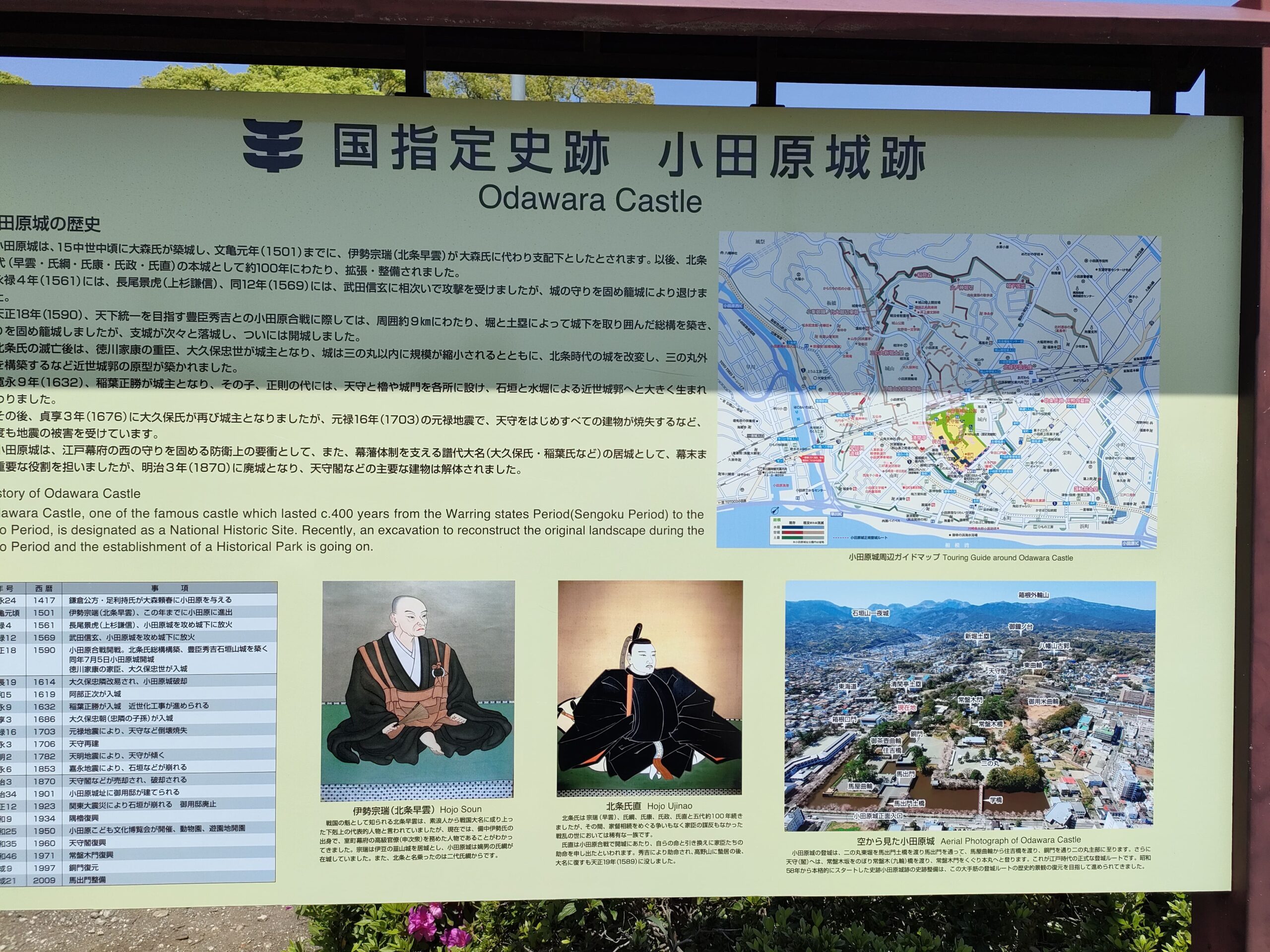

小田原城の歴史は、今から600年ほど前の室町時代に始まります。もともとは、関東に勢力を広げた大森氏が築いた小さな城でした。しかし、この城の運命を大きく変えたのが、戦国の世に颯爽と現れた北条早雲(ほうじょうそううん)という人物です。

早雲は、京都からやってきた流れ者の身でしたが、持ち前の知恵と策略で小田原城を奪い取りました。この時の面白いエピソードがあります。早雲は、城主である大森氏を油断させるため、わざと何度も鷹狩りで小田原を訪れては、宴会を開いて親交を深めたそうです。そして、ある夜、城主が宴会で酔いつぶれた隙をついて、城を攻め落としたと伝えられています。こうして早雲は、相模(現在の神奈川県)を拠点とする「後北条氏」の初代となり、小田原城は関東支配の中心地として、その歴史を歩み始めました。

早雲の子、氏綱(うじつな)、孫の氏康(うじやす)の時代になると、小田原城は次第に大きくなっていきました。特に氏康は、上杉謙信や武田信玄といった、戦国時代の名だたる武将たちから攻められましたが、持ち前の防御力で城を守り抜きました。この頃の小田原城は、城下町全体を土塁(どるい)と堀で取り囲んだ「総構(そうがまえ)」という巨大な要塞へと進化していたのです。その規模は日本最大級で、籠城すれば絶対に落ちることがないと言われるほどでした。

しかし、天下統一を目指す豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、北条氏の最後の当主、氏政(うじまさ)・氏直(うじなお)に降伏を迫ります。北条氏はこれを拒否、これに対して秀吉は、20万以上もの大軍を率いて小田原を包囲しました。

難攻不落を信じて籠城する北条氏に対して、秀吉は奇策に出ました。小田原城のすぐ近くの山に、あたかも一夜で築いたかのように見える「石垣山一夜城(いしがきやまいちやじょう)」を築いたのです。秀吉は、この城で豪華な宴会を開くなどして、小田原城内の兵士たちの戦意を奪いました。さらに、城の周りを囲んで徹底的に兵糧攻めをした結果、およそ100日間にわたる籠城戦の末、北条氏はついに降伏、こうして、北条氏の約100年にわたる関東支配は終わりを告げました。

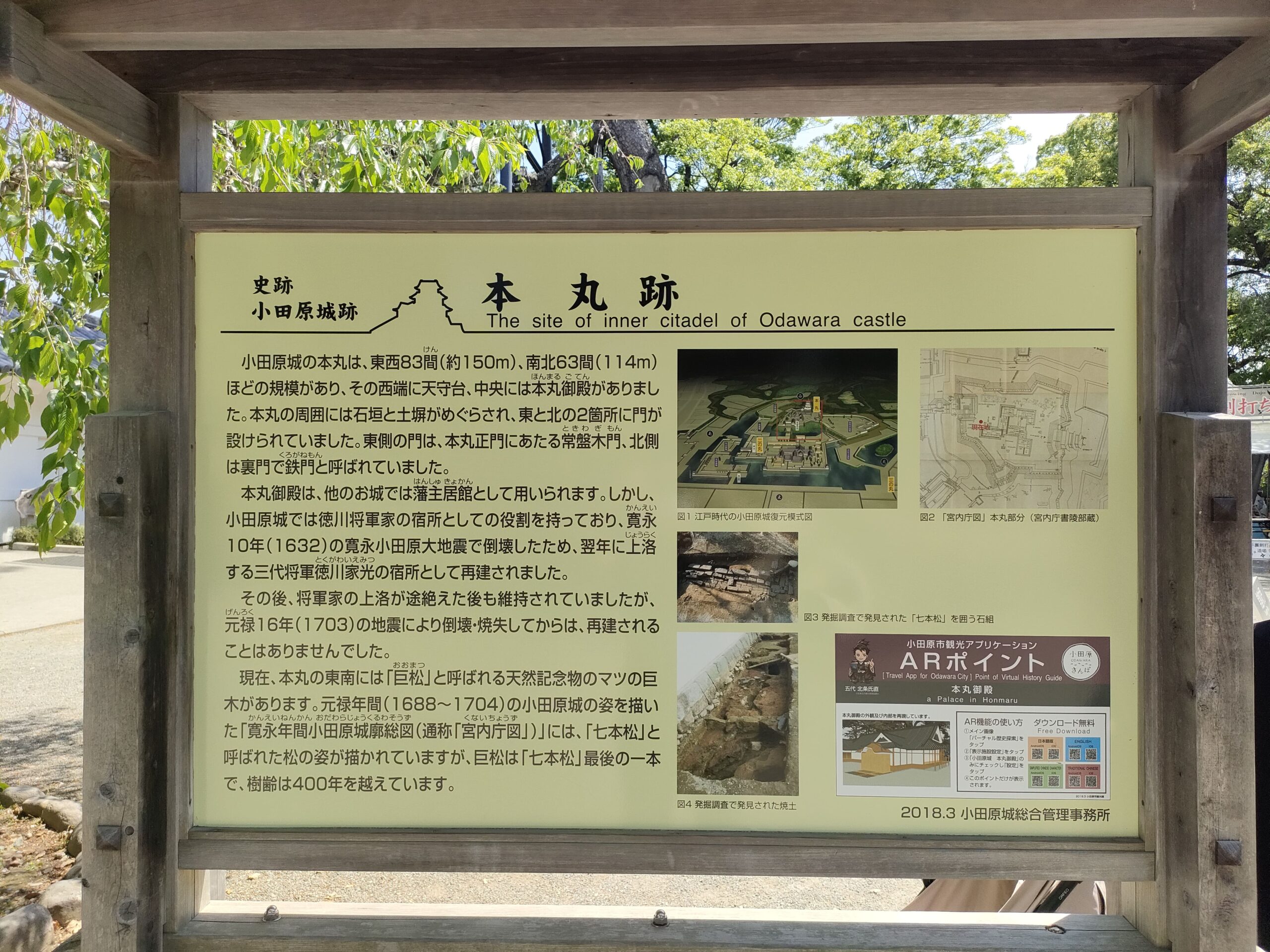

その後、江戸時代になると、小田原城は徳川家康の家臣である大久保氏が城主となり、近世城郭として生まれ変わりました。しかし、明治時代になると廃城となり、多くの建物は壊されてしまいます。そして、関東大震災で石垣も崩れ落ちてしまいました。

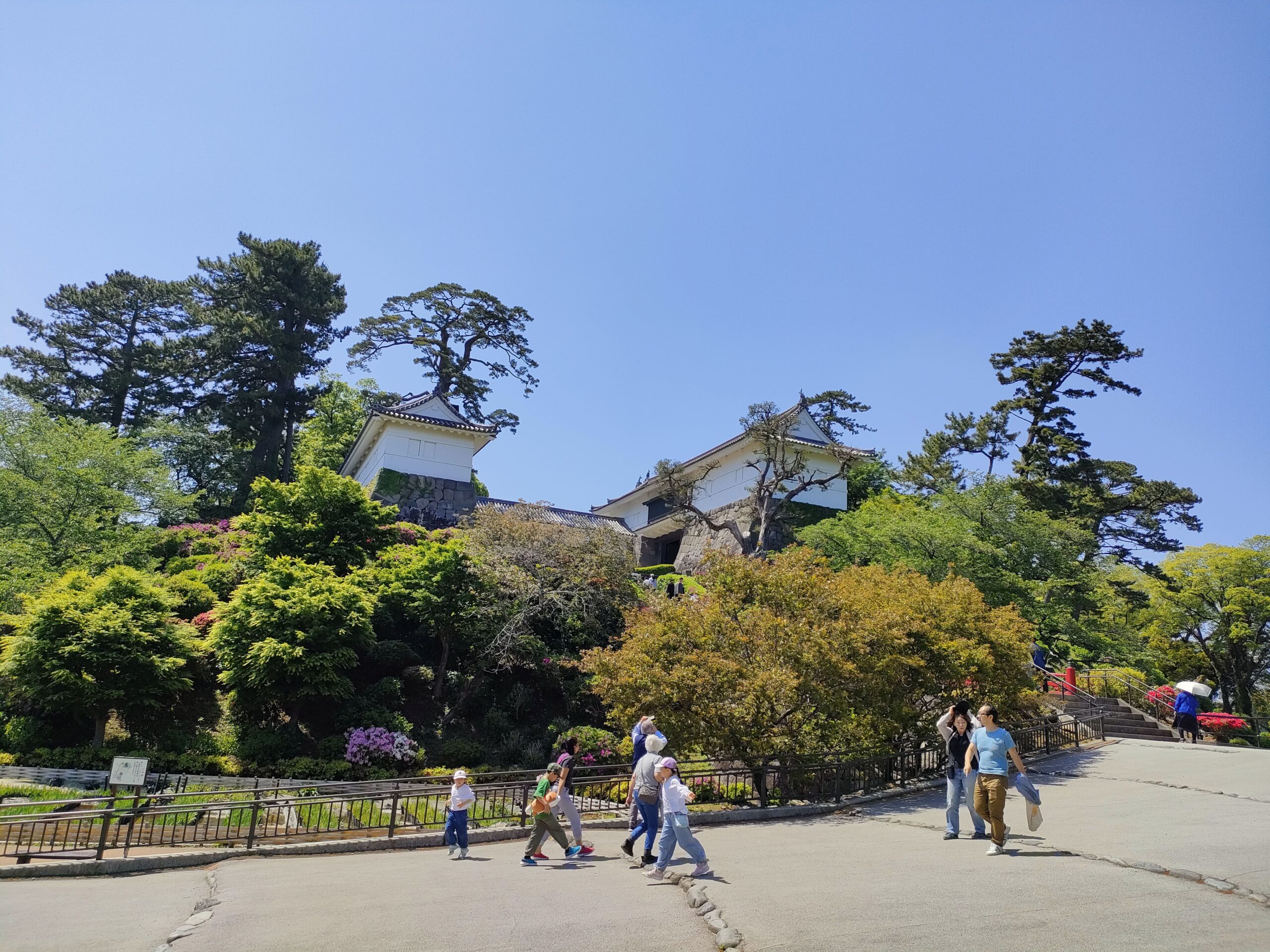

しかし、小田原の人々は、この歴史の証である小田原城を蘇らせようと立ち上がります。市民の協力によって天守閣が再建され、そして今、私たちが目にしている美しい小田原城の姿があるのです。

15世紀中頃 大森氏によって築城

1495年 北条早雲(伊勢盛時)が策略により城を奪取、後北条氏の本拠地とする

1561年 上杉謙信が約10万の大軍で城を包囲するが、落とすことができず撤退

1569年 武田信玄が城下を焼き討ちするも、城は落とせず

1587年 豊臣秀吉の来襲に備え、城下全体を囲む「総構」の築造を開始

1590年 豊臣秀吉による「小田原征伐」。石垣山一夜城が築かれ、約100日の籠城の末、北条氏は降伏

江戸時代 大久保氏や稲葉氏が城主となり、近世城郭として整備される

1870年 明治政府によって廃城となり、多くの建物が取り壊される

1923年 関東大震災により、残っていた石垣もほとんどが崩壊

1960年 市制施行20周年を記念して、天守閣が再建

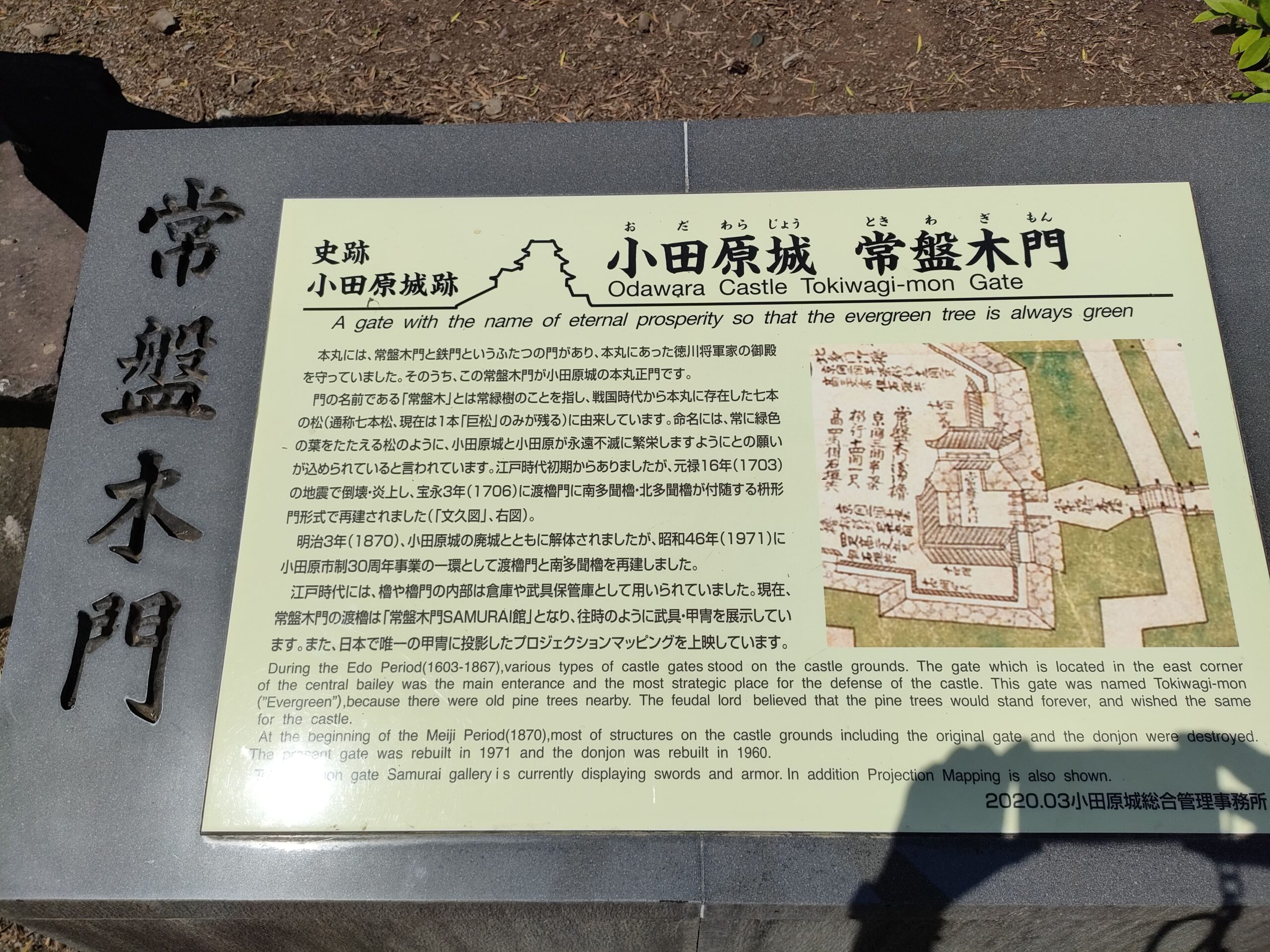

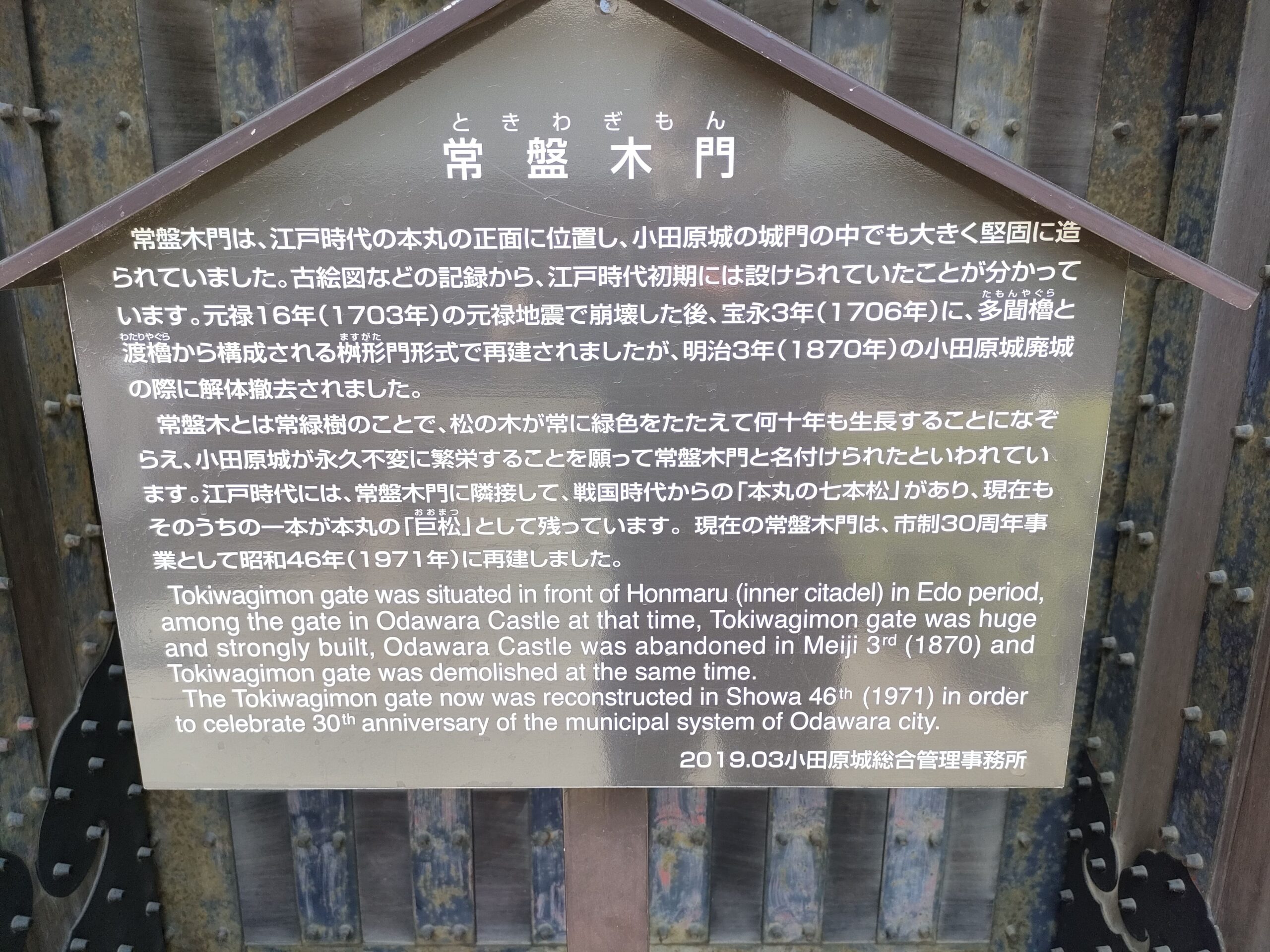

1971年 常盤木門が復元

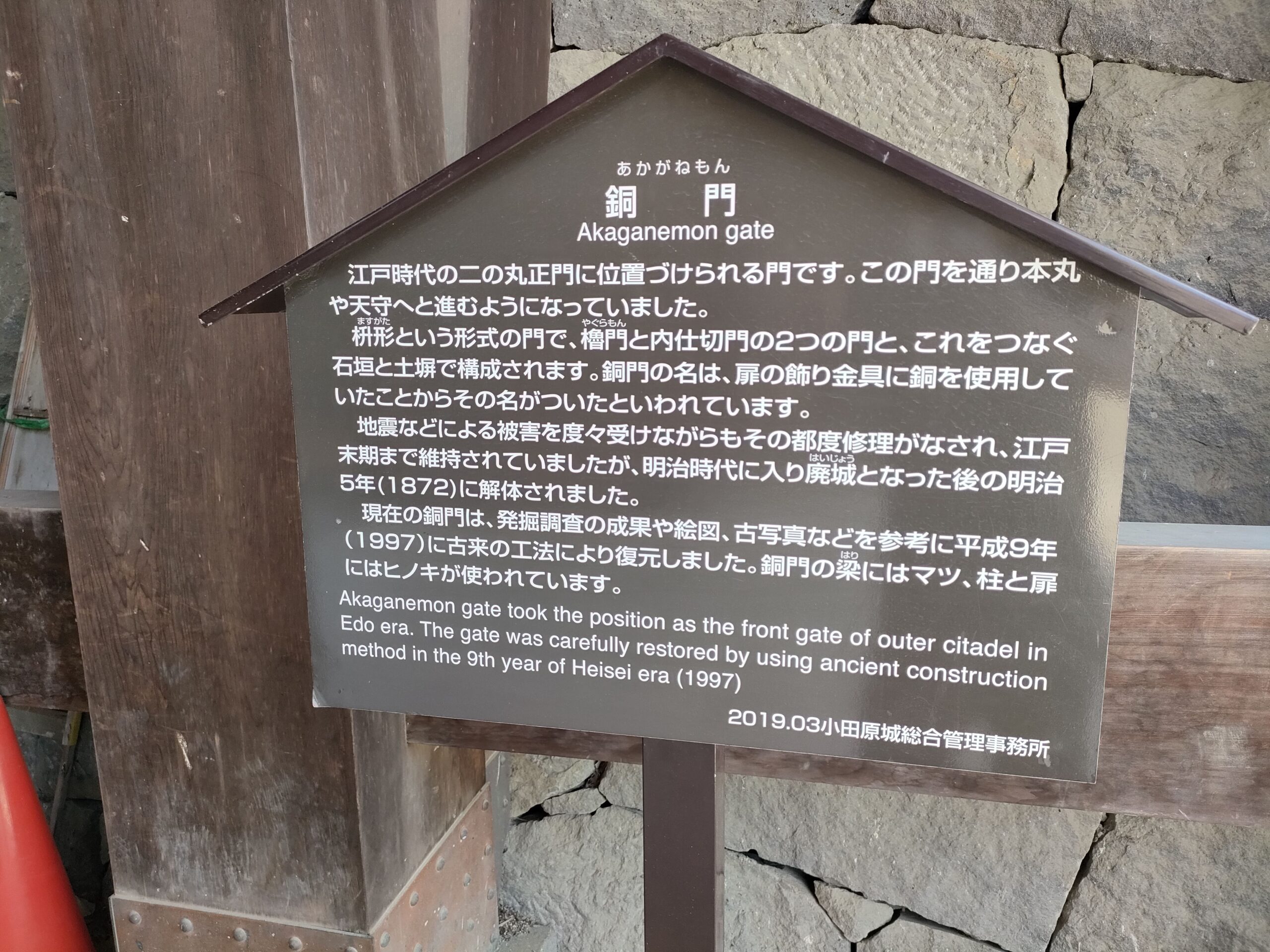

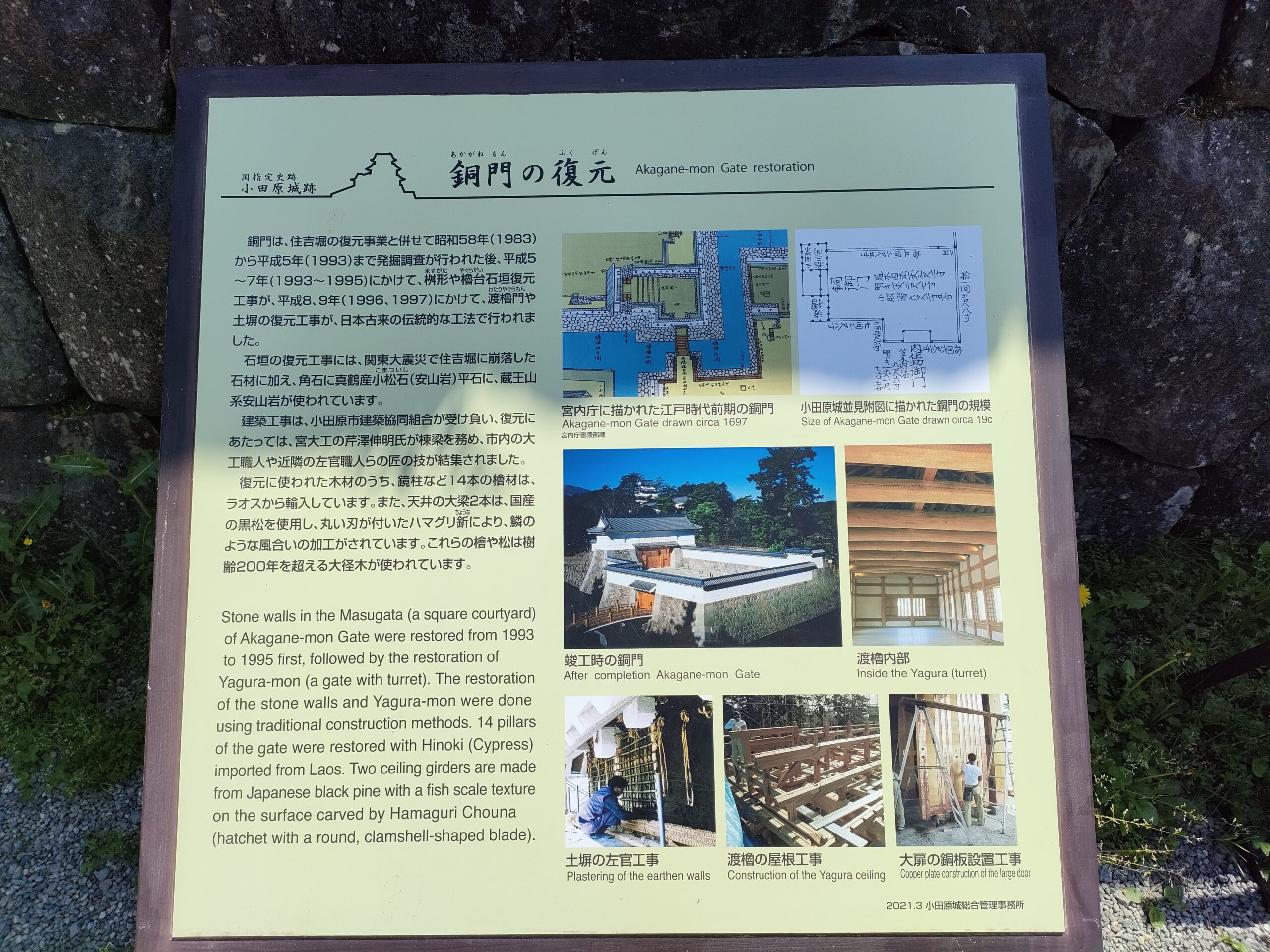

1997年 銅門が復元

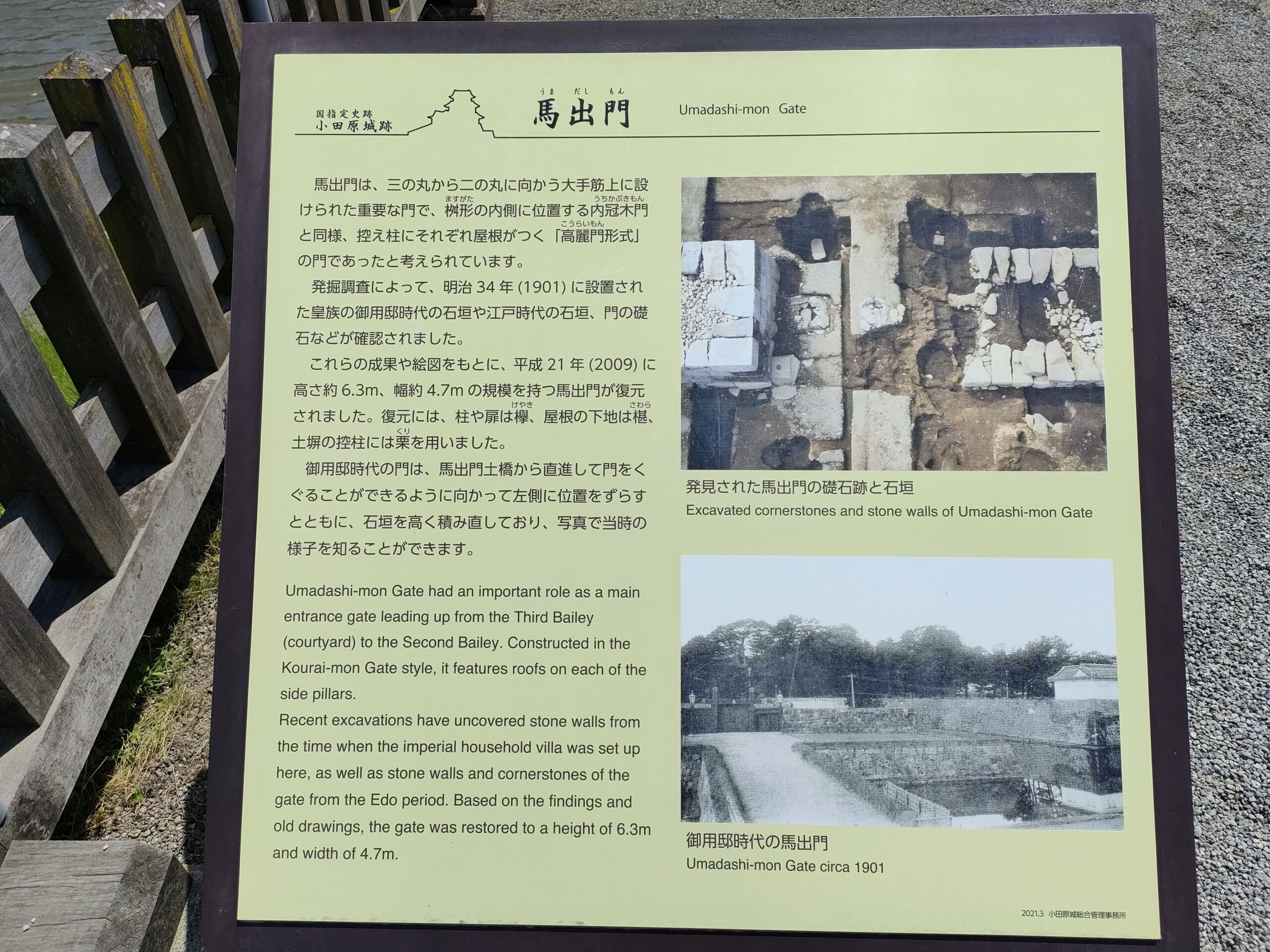

2009年 馬出門が復元

暑い日に訪れました。城が太陽に照らされて光って見えていたのと、体中から吹き出る汗が小田原城に対する私の印象となりました(笑)。「小田原城=総構」のイメージが強く、お城単体で見ることに違和感を感じつつ散歩しました。どこのお城も外国人の方が多いのですが、小田原城は小さなお子様連れのご家族がとても多かったですね。NINJA館やこども遊園地があるからでしょうか。

北条氏5代が、上杉、武田といった名だたる武将から城を守り抜くも、豊臣秀吉に屈した小田原城。戦国時代が終焉を迎える象徴的なお城・・・。まさにこの地で北条氏は最後の決断をしたのだと思うと、私の背筋も正されました。

車を停めて、馬出門へ

南入口、藤棚観光案内所が近くにある駐車場に車を停め、堀沿いに歩き、正面入口を目指しました。

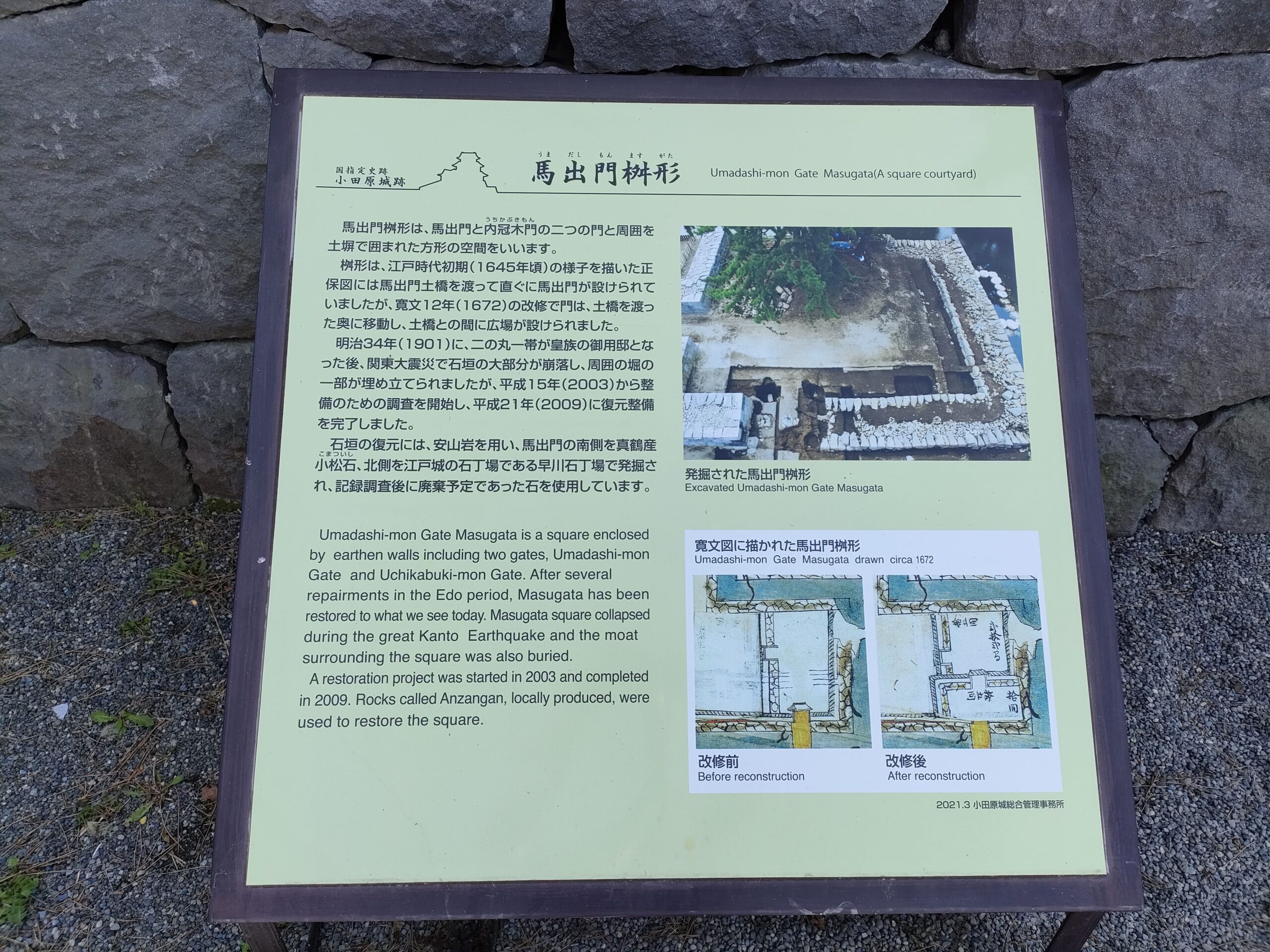

馬出門は、三の丸から二の丸に向かう大手筋上に設けられた重要な門だったそうです。控え柱にそれぞれ屋根がつく「高麗門形式」の門であったと考えられているそうです。

とにかく暑い日で、正面入口の迎えにあったお蕎麦屋さんに立ち寄りざる蕎麦を頂きました。腹ごしらえをすませ、馬出門から小田原城散歩のスタートです。

➊

➋

❸ 堀沿いを歩いて馬出門を目指します。

❹

❺

❻

➐

❽ 馬出門土橋を渡りながら正面

➒ 馬出門土橋を渡りながら右側

➓ 馬出門土橋を渡りながら左側

⓫

⓬

⓭ 馬出門

⓮ 馬出門

⓯ 馬出門

⓰ 馬出門枡形

⓱ 馬出門枡形

⓲ 馬出門枡形

⓳ 馬出門枡形

⓴ 内冠木門

㉑ 内冠木門

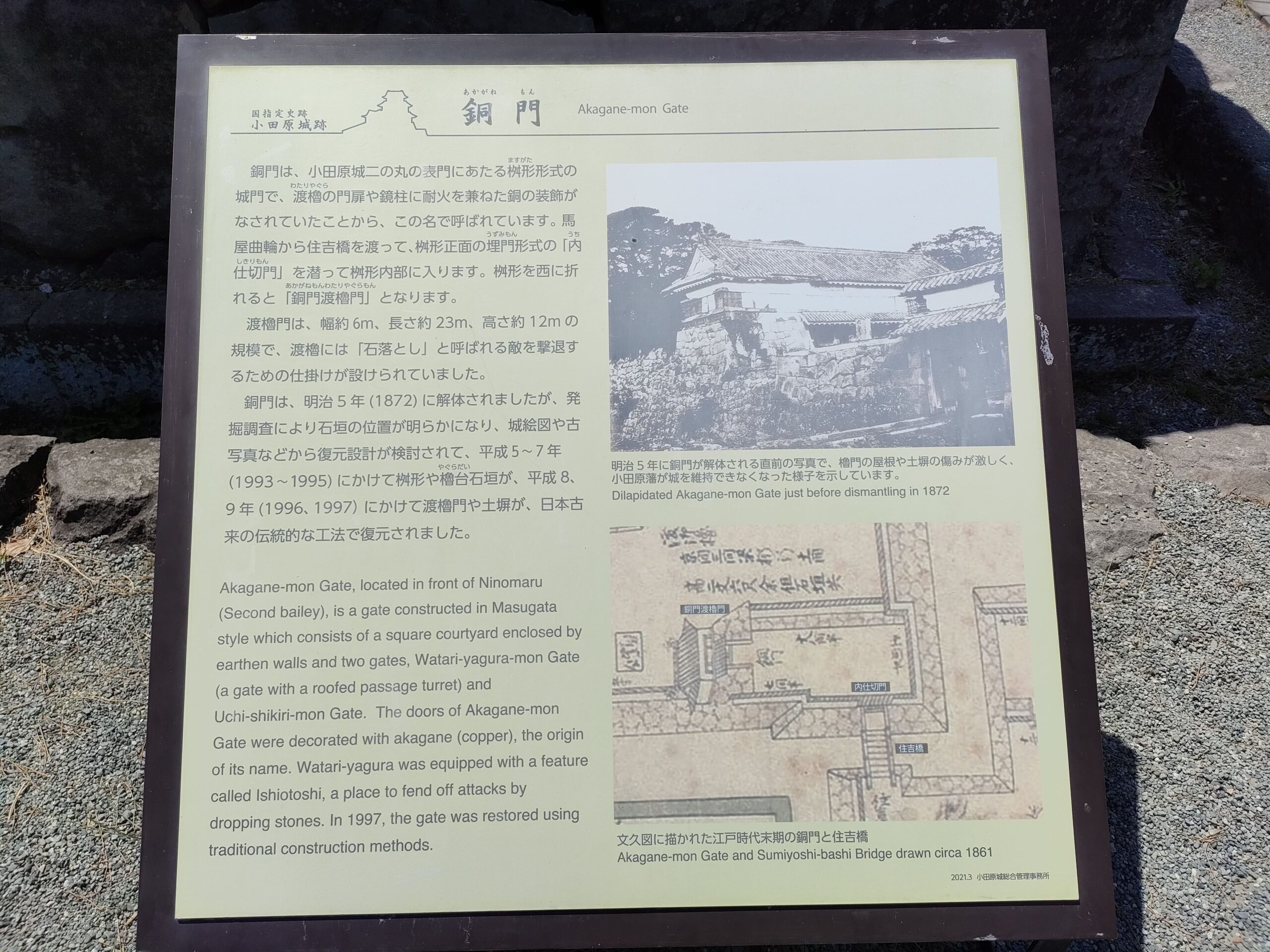

銅門

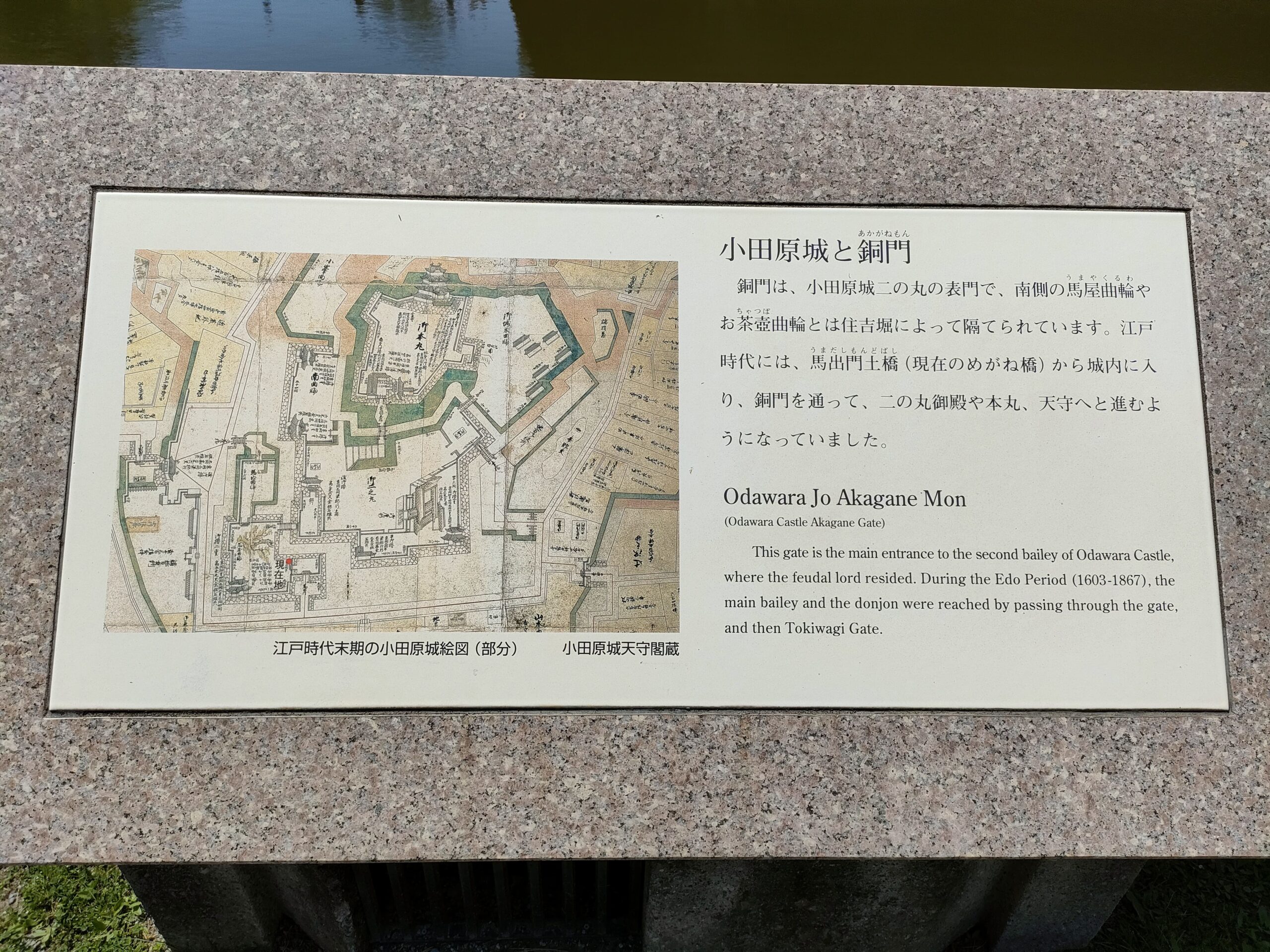

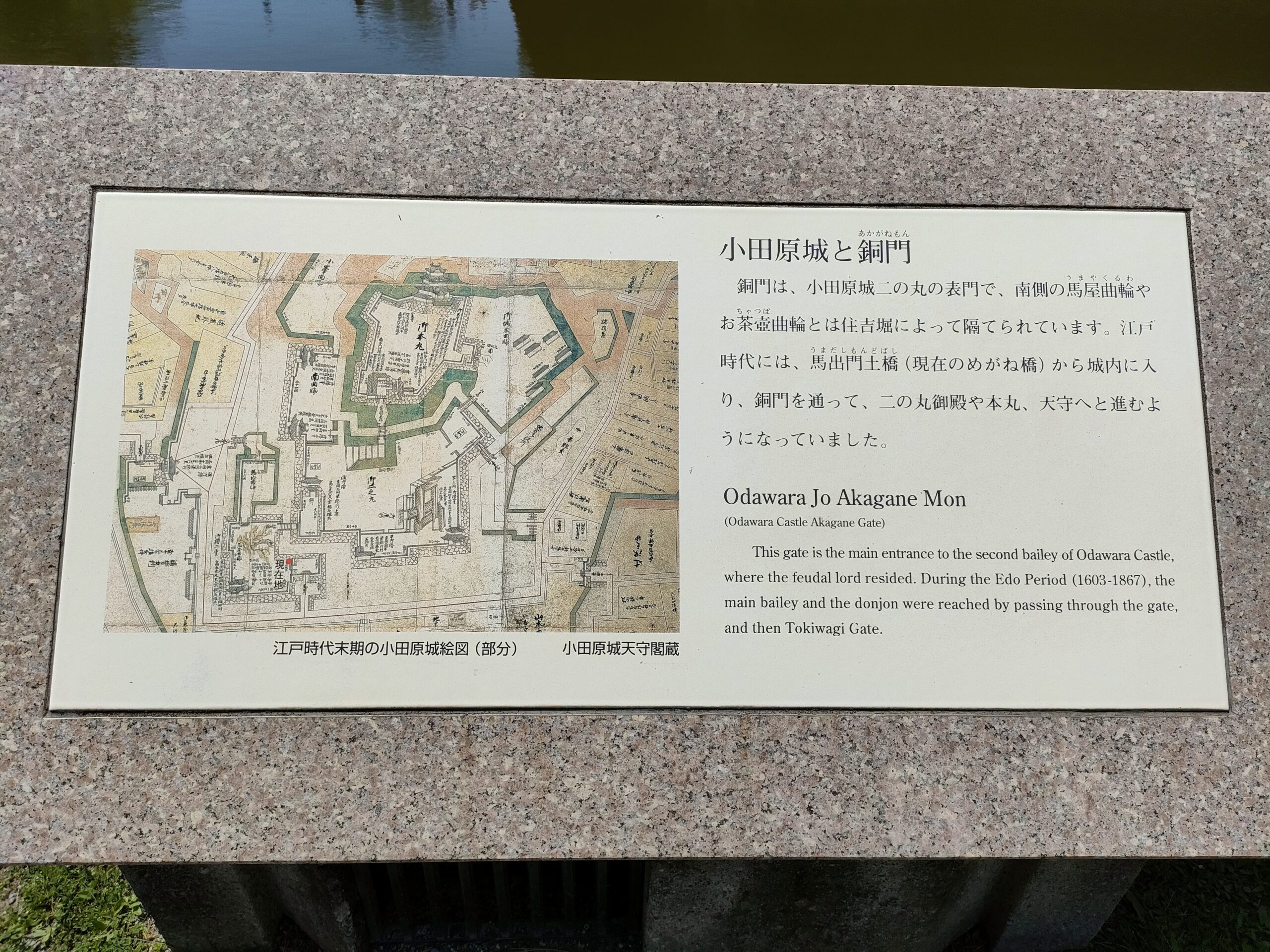

馬出門をくぐり歩を進めていくと、眼前が開けてきます。内堀を挟んで銅門がすぐ目の前に見えます。そしてその先には天守閣がはっきりと見ることができます。

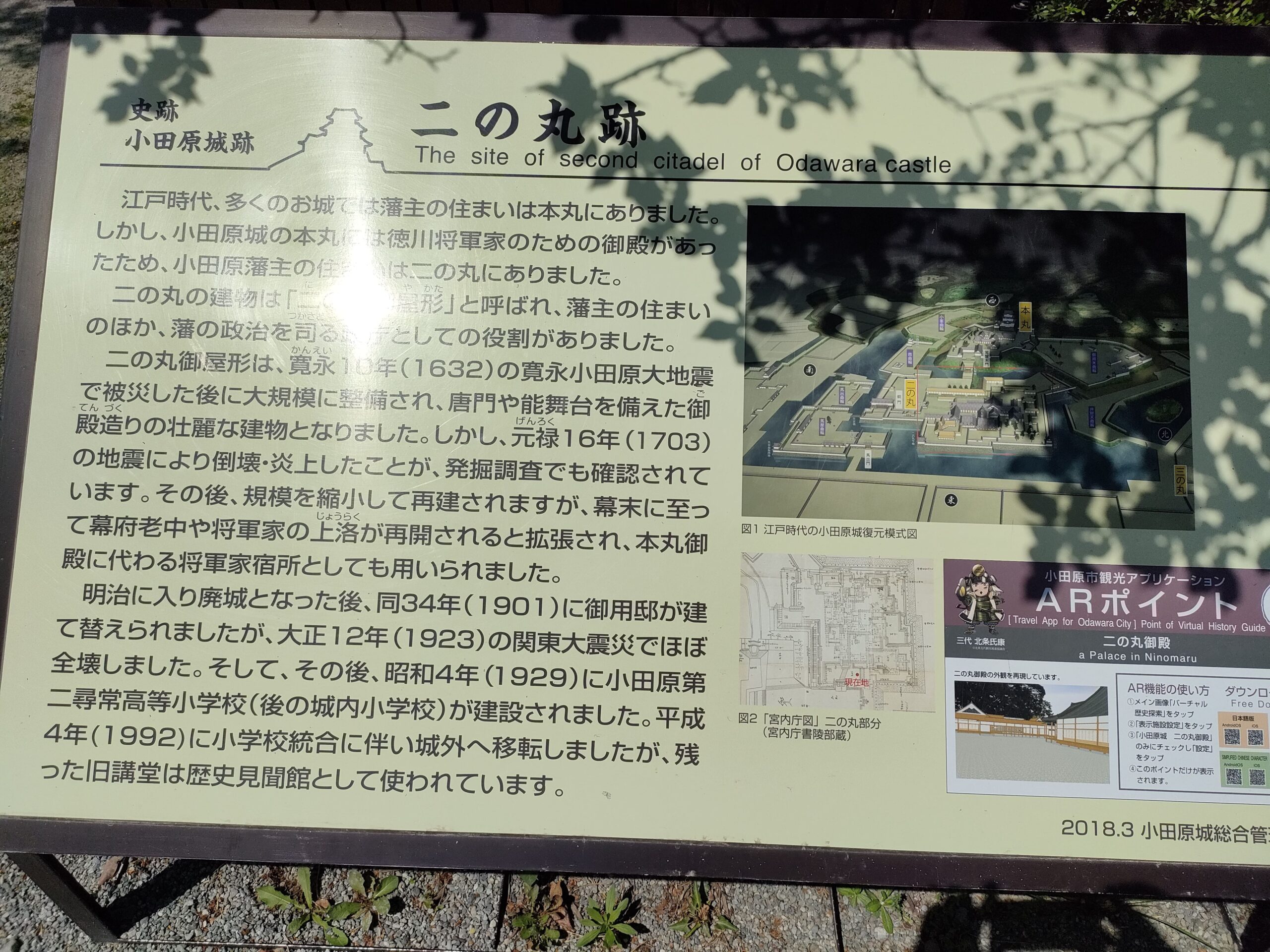

銅門と書いて「あかがねもん」と読むんですね。名前の通り、門に銅板が使われたことから名づけられたそうです。このあたりが、江戸時代に城主が住んでいた「二の丸御殿」があった場所だそうです。

➊

➋ 住吉橋

❸

❹ 切石敷井戸跡

❺ 馬屋曲輪、二重櫓跡

❻ 馬屋曲輪、二重櫓跡

➐

❽ 二の丸観光案内所

➒ 住吉橋

➓ 銅門

⓫ 住吉堀

⓬ 住吉橋

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱ 住吉橋を渡ります

⓲

⓳ 住吉橋から馬出門の方角を見ます

⓴ 銅門見えてきました

㉑

㉒

㉓

㉔ 銅門を下から見上げます

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙ 銅門内に向かいます

㉚ 銅門内

㉛

㉜

㉝ 銅門内の梁

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟ いよいよ城内に入ります。

二の丸から、常盤木門、天守閣へ

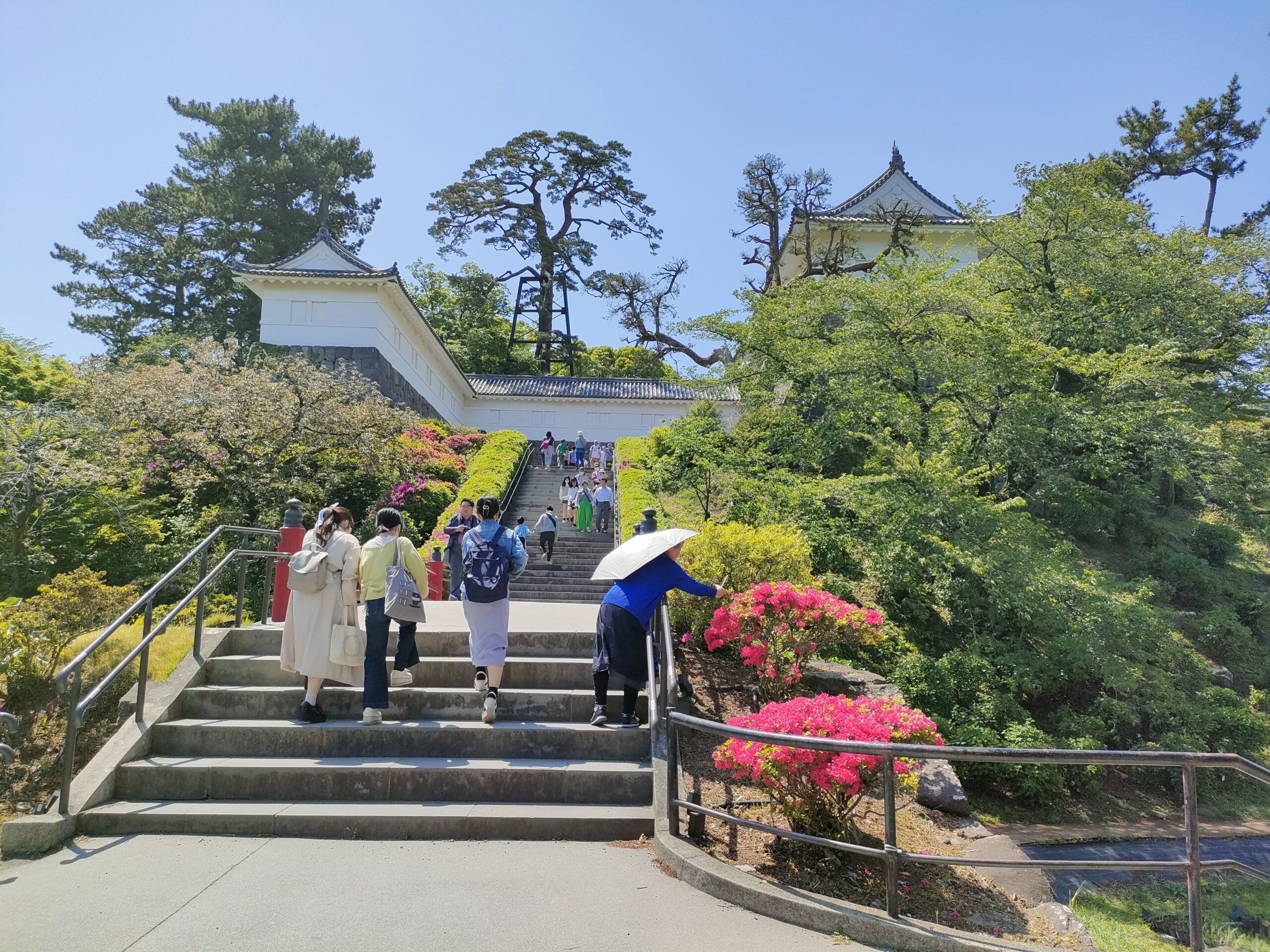

江戸時代の本丸は堀に囲まれていて、常盤木橋を渡り常盤木門から入るルートが正面口だったそうです。今は本丸の周りは空堀となっていますが、木橋は復元され渡ることができるようになっています。

木橋、木門、そして天守閣へと続く道がワクワク感を与えてくれますね。

➊ 銅門をあとに天守閣へ向かいます。

➋ NINJA館。大勢の人でごった返していました。

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓ 常盤木橋

⓫ 常盤木橋から下をのぞきます

⓬ 常盤木門へと続く階段

⓭

⓮

⓯

⓰ 常盤木門

⓱ 常盤木門

⓲ 常盤木門

⓳ 常盤木門

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

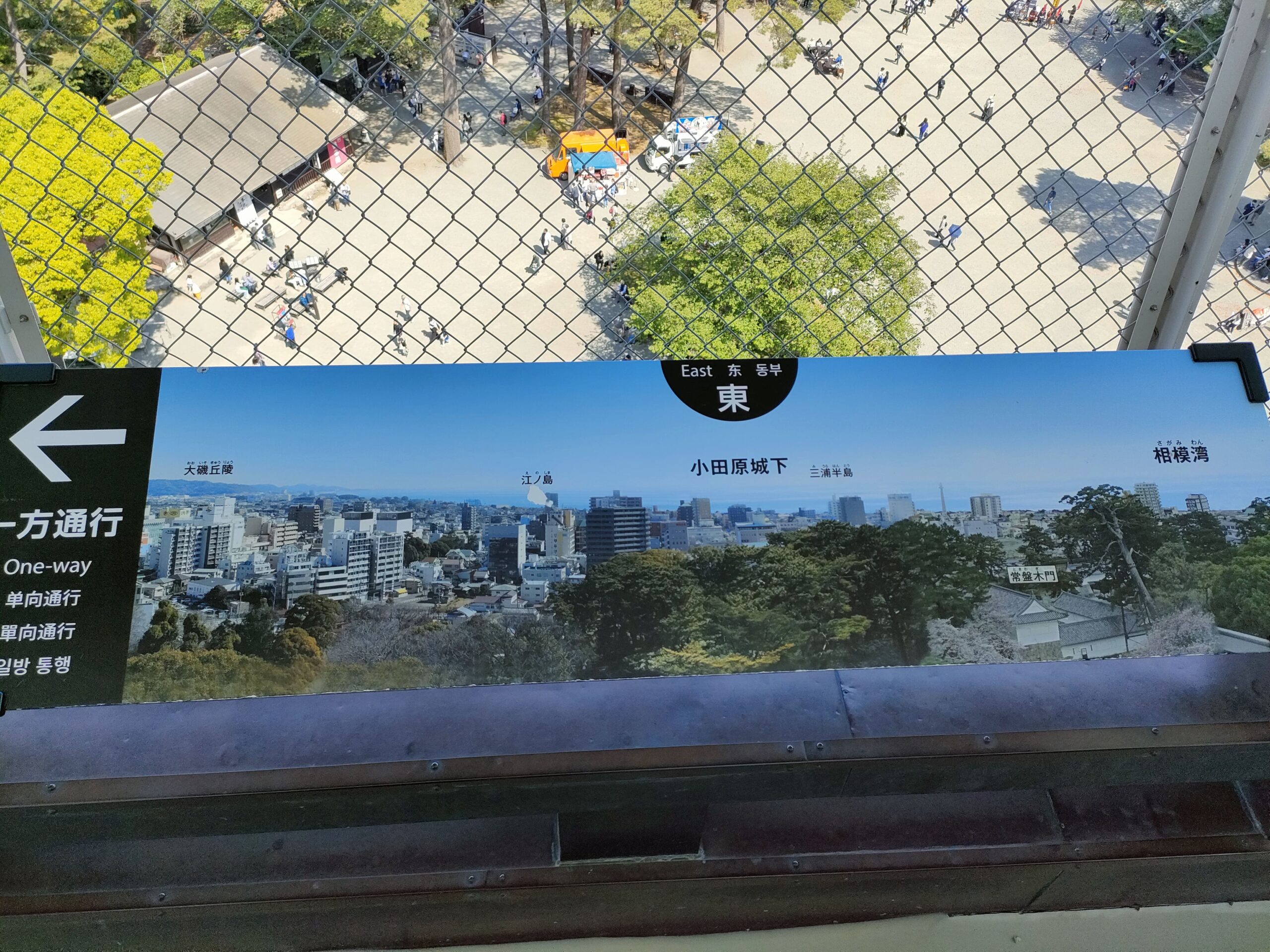

天守閣最上階からの景色、そして帰路へ

➊

➋

❸

❹

❺

❻

➐

❽

➒

➓

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

㉑

㉒ 帰路へ

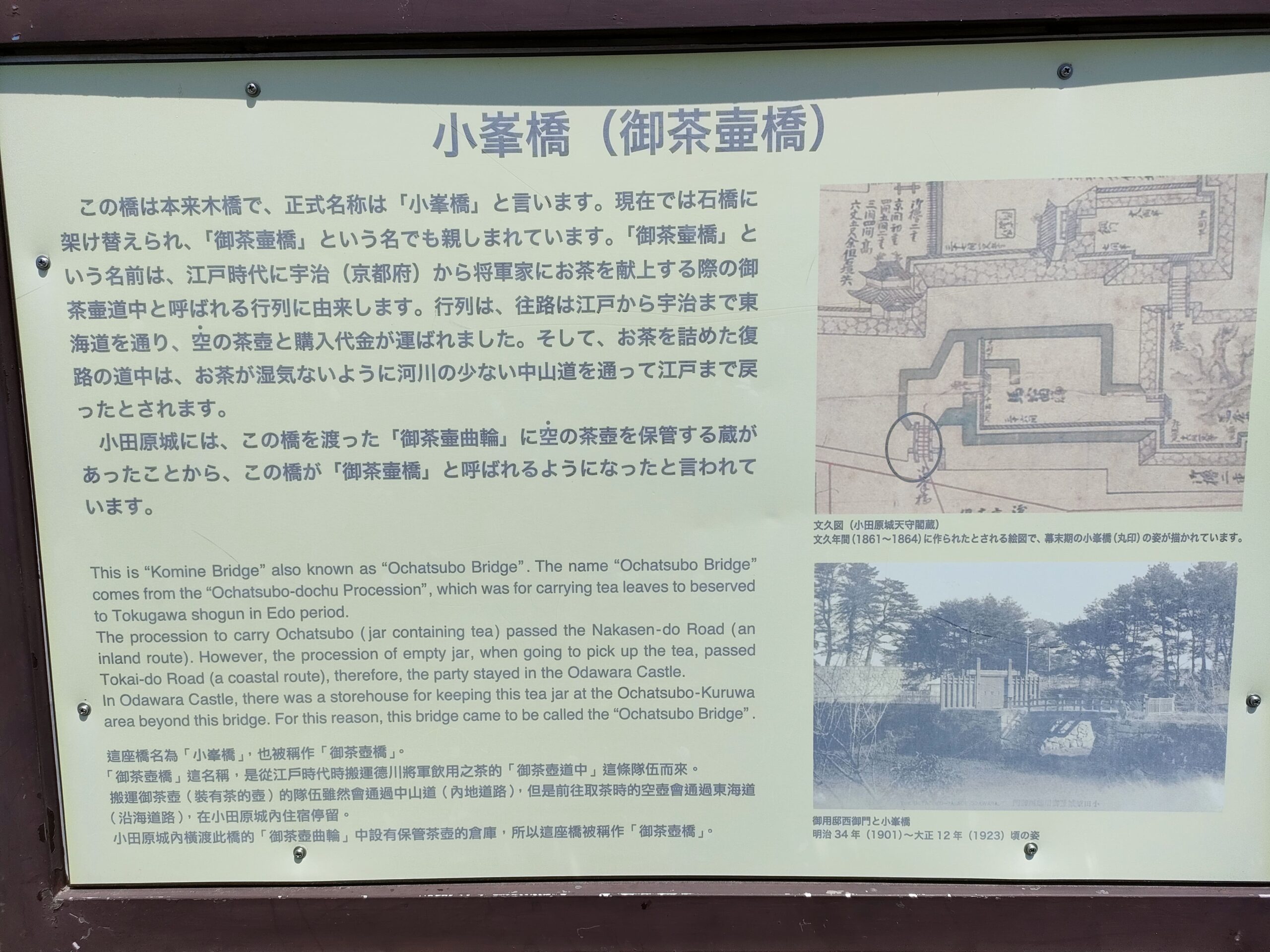

㉓ 御茶壺曲輪

㉔ 藤棚(御感の藤)

㉕ 御茶壺橋