ざっくり変遷

日本の城郭史上、特に異彩を放つのがこの山中城です。戦国時代末期、天下統一を目前にした豊臣秀吉の軍勢と、小田原に拠点を置く北条氏の家臣たちが激突した、その最前線となった城です。わずか半日で落城したという悲劇的な最期を遂げた城として知られていますが、その短命な歴史の中に、北条氏の意地と戦国時代の終わりの物語が凝縮されています。

山中城は、北条氏康(ほうじょう うじやす)の時代、1560年代頃に築城が始まったとされています。北条氏の領地を守るための重要な拠点として、伊豆と箱根の間の要衝に築かれました。特に、北条氏の対抗勢力である武田氏や今川氏の侵攻に備える目的が大きかったようです。

本格的な城郭として整備されたのは、北条氏康の息子、北条氏政(ほうじょう うじまさ)の時代です。そして、その完成は氏政の息子、北条氏直(ほうじょう うじなお)の代になります。この頃、天下統一を目指す豊臣秀吉が小田原の北条氏を討つため、大軍を率いて東海道を進んできました。

豊臣軍の侵攻を知った北条氏は、この山中城に重臣の松田康長(まつだ やすなが)らを派遣し、徹底抗戦の構えを見せます。しかし、秀吉が送り込んだ、豊臣秀次(とよとみ ひでつぐ)や中村一氏(なかむら かずうじ)らが率いる大軍は、北条氏の予想をはるかに上回る規模でした。

1590年3月29日、豊臣軍は山中城への総攻撃を開始します。城は堅固な防御を誇っていましたが、圧倒的な兵力差と、豊臣軍の巧みな戦術の前に、城はわずか半日で陥落してしまいました。この戦いで城を守っていた多くの兵士が討ち死にしたと伝えられています。

山中城の落城は、天下統一を阻む最後の壁であった北条氏の勢いが、急速に衰え始めたことを物語っています。この戦いを境に、やがて小田原城も開城。戦国時代は終焉へと向かっていきました。

1560年頃 北条氏康の時代に築城が始まる。武田氏や今川氏への備えとして、戦略的な要地に築く。

1580年代 北条氏政、氏直の時代に城郭として本格的に整備される。

1590年 豊臣秀吉の小田原征伐が始まる。豊臣秀次、中村一氏らが率いる大軍が山中城を攻撃。

1590年 わずか半日で山中城が落城。城主・多くの兵士が討ち死。

1590年 小田原城が豊臣軍に開城し、北条氏は滅亡.。山中城はそのまま廃城。

かつてここに城があったことを知らなければ、きれいに整備された散歩コースとしか思えない。開けた場所に来ると眺めも良く、ピクニックにうってつけの場所、というのが第一印象。圧倒的兵力差でわずか半日で落城したという山中城。現在の穏やかな眺めからは想像もできない、意地と意地とのぶつかり合いがこの地で・・・。ふっと感慨にふけってしまいますね。

駐車場、スタンプ

駐車場近くの食堂にスタンプ台が設置されていました。駐車場には、ボランティアで城跡を案内していただける方たちの控え所がありましたが、全員出られており案内をお願いすることができなかったことが残念でした。

ここから、城跡散策へスタートです。

➊

➋

❸

❹

❺

❻ ここから右奥へ向かって進んでいきます。

山中城!

建造物が残っているわけではないので見どころがないかと思いきや、景色の良さに心軽やかになりました。訪れた日は天気も良く、富士山を見ることもできました。山中城に詰めていた兵士たちもこの富士山は同じように見ていたのだろうなあ・・・。

➊ 三の丸堀。

➋

❸

❹

❺

❻ 門をくぐり先へ進みます。

➐

❽ 田尻の池。

➒

➓ 真正面に到着。

⓫ 千代と一豊がお出迎え。

⓬ 元西櫓下の堀。

⓭

⓮

⓯ 土橋

⓰

⓱

⓲

⓳ 西の丸に到着。

⓴

㉑

㉒ 西の丸見張台

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙ 山名城の建物

㉚

㉛ 土塁

㉜

㉝

㉛ 溜池

㉜

㉝

㉞

㉟ 元西櫓

山中城、本丸跡

案内板を頼りに、散策しました。いよいよ本丸跡に。こちらも何といって建造物が残っているわけではありません。ただただ、穏やかな空気に包まれた空間でした。

➊

➋

❸

❹ 橋の中央付近から下を撮影。

❺

❻

❼

❽

❾

➓ 二ノ丸虎口と架橋。

⓫

⓬

⓭ 本丸橋と櫓台。

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲ 本丸跡。

⓳

⓴ 国指定史跡跡山中城。

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

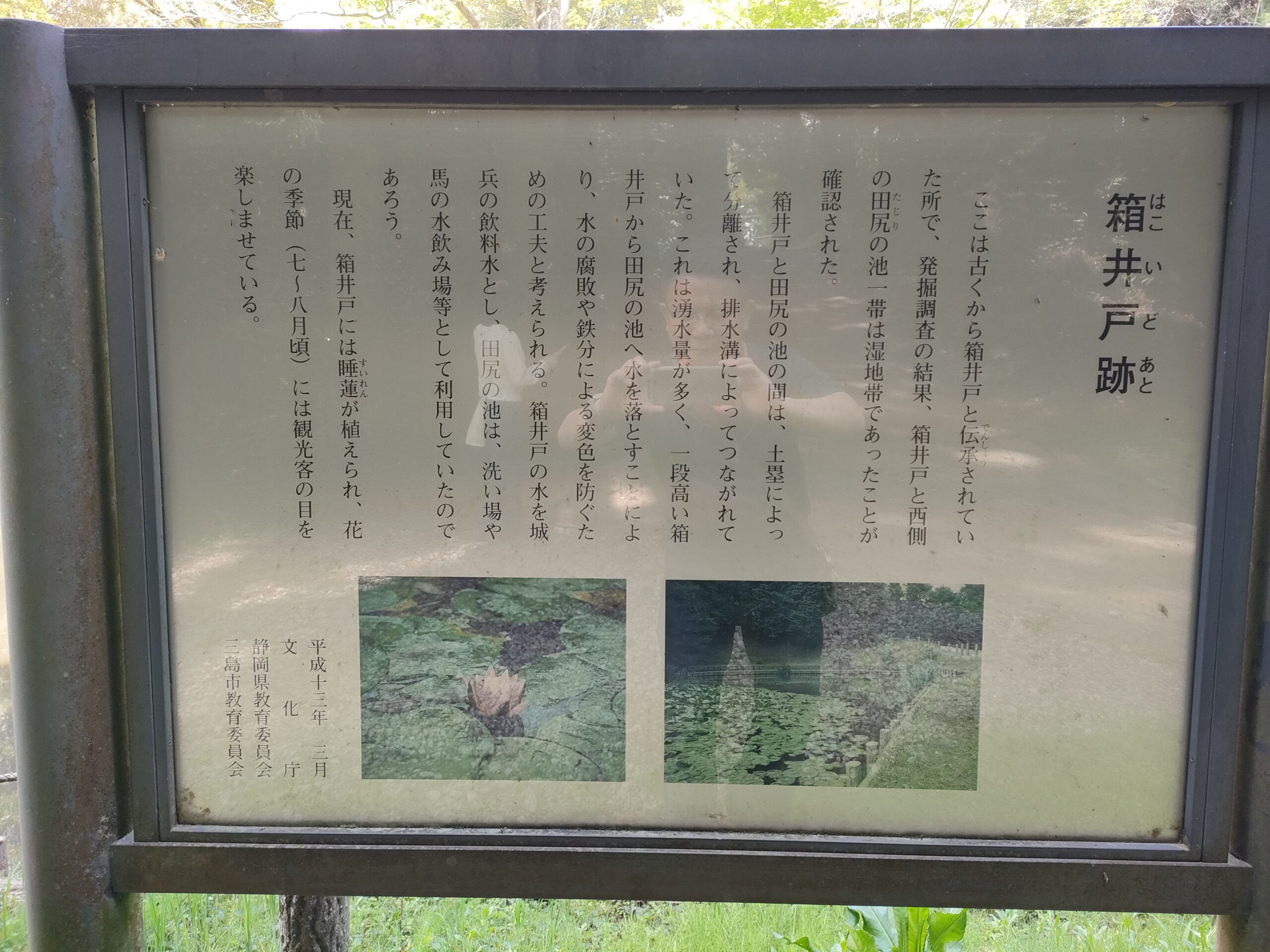

㉙ 箱井戸跡。

㉚

㉛

㉜